208家未完成“水十條”要求 工業園區環境管理如何破局

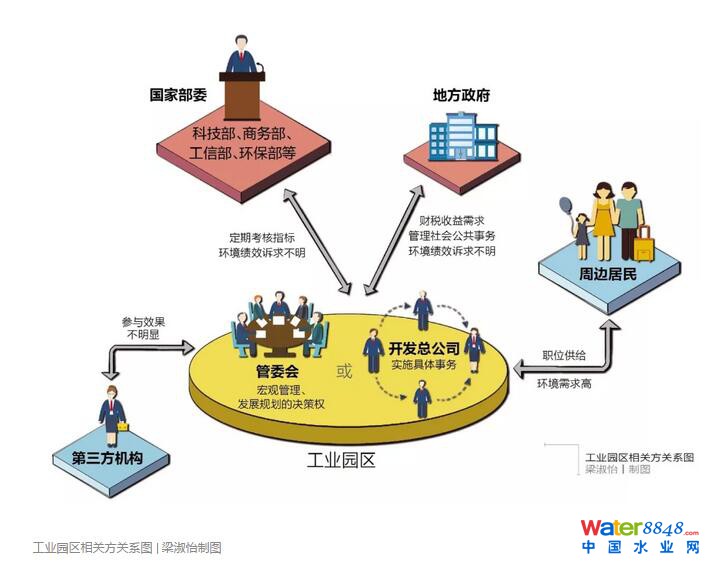

工業園區已占到如此大的經濟體量,但行政管理機制仍然模糊——對上分屬于科技部、商務部、工信部、環保部等多個部門管理,對下沒有執法權,只是機構而非機關,這是導致環境管理難的根源。

已有的工業園區相關制度主要圍繞產業發展和土地利用展開,涉及這兩類問題的措施具體且系統。而直接針對環境管理的政策較少,且呈現出較為顯著的管制型特征,表現為“自上而下”的管制和“結果導向”的考查。

2018年伊始,一組工業園區數據引人注目。

根據環保部通報,截至2018年1月底,全國共有涉及廢水排放的省級及以上工業集聚區2356家,建成污水集中處理設施和安裝自動在線監控裝置的完成率分別為94%和91%。

這是一份《水污染防治行動計劃》(簡稱《水十條》)的成績單,大限是2017年底。逾期未完成的,將一律暫停審批和核準其增加水污染物排放的建設項目,并依照有關規定撤銷其園區資格。

根據通報,北京、天津、山西、上海、江蘇、浙江、山東、廣西、四川等9省份已全部完成任務。其余22省份和新疆生產建設兵團共計208家省級及以上工業集聚區未按時全部完成。

自1979年第一個蛇口工業區掛牌以來,中國工業園區種類繁多,包括經濟技術開發區、高新技術產業開發區、邊境經濟合作區、出口加工區、保稅區等多種類型。

“十二五”期間,工業園區作為產業集聚地,貢獻了中國GDP的近50%。東部沿海地區的工業產值超過50%來自園區,西部地區的新增產值50%來自園區。

規劃環評未完成、超標排放……快速、粗放的發展背后,工業園區逐漸淪為污染集中區,中央環保督察中頻被點名。筆者統計2011-2015年間環保部公布的環境案件中,由于工業園區內企業造成的環境污染案件數量逐年遞增,在所有案件中占比由20%上升至34%。

工業園區已占到如此大的經濟體量,但行政管理機制仍然模糊——對上分屬于科技部、商務部、工信部、環保部等多個部門管理,對下沒有執法權,只是機構而非機關,這是導致環境管理難的根源。筆者長期關注工業園區的環境管理,試圖從工業園區的污染特點和外部政策,梳理出難點和建議。

閉合性的內部管理

工業園區是通過行政手段劃出的一塊區域,聚集各種生產要素,工業集約化,企業享有園區內的特殊政策,也具有共同的排污特征。

——地理區域性。企業地處同一園區,共享公共基礎設施,例如集中供熱、供電、污水納入公用管網,執行相同的環境質量和污染排放標準。

——同行業屬性。企業若處于同一行業內,如紡織、汽車行業等,其原輔料使用、工藝使用、特征污染物等具有相似性。

——供應鏈的關聯性。若企業產品或工藝存在上下游關系,污染物會在企業之間傳遞,上游企業的污染易轉至下游企業的管理成本。

可見,園區內的企業在治理污染中,“單打獨斗”較難達到最佳目標,需要借助企業之外的環境管理,但相對應的園區環境管理機構卻不盡完美。

目前工業園區主要包括管委會、企業型和混合型三大類體制,且絕大多數采取的是管委會模式。

在管委會模式中,園區管理機構作為當地政府派出機構,具有較大的經濟管理權限和相應行政管理職能,但不具備處罰企業的職能。大部分園區沒有專門負責環保工作的獨立隊伍,在調研過程中發現,有的只由三四個人兼職管理環保。

2018年5月,《江蘇省開發區條例》將施行,這是中國第一部省級“園區法”。而國家級獨立的開發區法律法規仍然缺乏,這導致管委會沒有相應的監督權和執法權,也就沒有相應的執法隊伍。

《江蘇省開發區條例》 圖片來源 | 江蘇人大網站

另一方面,園區管理者直接對接各級政府部門,得到授權較大,全權處理區域事務,從而表現為:閉合性——管理決策內部化;集中性——除了主要領導由城市政府或更高一級機構任命外,一般管理人員由園區自己決定;矛盾性——園區市場的盈利性和作為管理者的公共性之間的矛盾。

理論上,園區規劃可以指導工業園區選址、定位和發展趨勢。但在實際操作過程中,有的管理機構對園區環境規劃的準入條件缺乏認識,為了滿足經濟發展,千方百計引入各種企業甚至降低環境準入標準,突破了當地環境容量。

不少工業園區已經逐漸提高環境準入標準,但由于產業轉移,仍有園區管理者對高污染、高耗能的企業開綠燈。從環評的執行率看,根據環保部2015年對全國162個工業園區的督查,規劃環評編制率和項目環評“三同時”執行率分別只有50%和61%。

而且,由于對中小型廢棄物利用的企業扶持政策較少,園區對于配套的中小廢棄物企業重視不足,導致園區內未形成有效的循環經濟,一些循環經濟園區名不副實。

最終,園區內部缺乏專門機構、閉合性和集中性的管理又導致信息公開缺乏,第三方平臺和公眾難以參與,近年來引發了眾多環境群體性事件。

“自上而下”、“結果導向”的外部政策

中國對工業園區的環境管理并不算晚,并伴隨環保問題越發重視而不斷完善。

早在1993年,當時的國家環保局即對工業園區的區域環評和污染物控制提出了目標。2013年,“十八大”將建設生態文明作為“五位一體”治國思路,多個部門都參與到園區的綠色化建設中。查閱環保部等各部委網站及相關年鑒,到2015年,筆者選取了64項關于工業園區的代表性環保政策進行分析。

分析發現,相關制度主要圍繞產業發展和土地利用展開,涉及這兩類問題的措施具體且系統。而直接針對環境管理的政策較少,且呈現出較為顯著的管制型特征,表現為“自上而下”的管制和“結果導向”的考查。

一般來說,環境政策工具類型分為命令控制型、經濟激勵型和自愿型,這64份文件中,三者占比分別為64.1%、31.9%和4%。

這與國內環保注重管制型思路一致。64份文件中,命令控制型工具中以目標規劃和指標體系類最多,比如“法規”“環評”“規劃”等詞匯的出現頻次達到30%。

雖然這有助于管理人員完成既定目標,但與園區內的產業環境管理發展過程等結合不夠。

比如,大部分環境政策針對的是末端控制,中間產品或副產品的管理沒有控制。即使提及也大都是定性考察,更沒有重要性的排序。

同時,過于偏重宏觀性的政策管理,例如規劃、理念、計劃等,忽視了園區作為地區性經濟聚集區的特性,對于“園區與地方政府的關系”“園區政策與上層政策之間的協調性和包容性”等問題少有提及,這就造成了在園區的實際管理過程中,諸如“產城矛盾”等問題,無法在園區內部解決,也難以與當地的環境行政主管部門聯動。

經濟激勵型政策占31.9%,比例不算低,但主要是用于環境質量改善稅收的補貼政策,若把關不嚴,容易造成部分企業以“綠色”或“新能源”的招牌進園而“騙補”。

在人、財投入方面,相關政策占比僅為5.1%和4.7%,容易導致頂層設計上有很好的制度框架,但缺乏配套的人財實施計劃,政策落地難。排污權交易可以提高企業的主動性,目前工業園區內替代政府進行環境資源交易市場組織者和中介的機構還較為缺乏,配套的政策也不多。

像入園前簽訂環保協議等自愿型政策更少,僅占比4%。這導致實現企業主動性不夠,且難以培育環境監測、“環境醫生”第三方環境服務市場。

一園一策,量身定制

工業園區的管理之難,根源在于園區的管理過程缺乏有效管理,在政策設計層面沒有進行有效分析。加強工業園區的環境管理,有以下建議。

首先,要完善園區環境管理的統籌性,突出園區環境管理的個性化。為了避免多部門管理造成的責任主體模糊,建議國家層面設立專門統一的園區協作平臺,統籌政策的制定主體,環保部、水利部、工信部等專業主管部門能信息共享、職能協作。

另外,園區一直沒有專項法律依據,建議逐步從法律法規、技術細則、行業管理等層面完善整個政策體系,一園一策,設立園區量身定制的規范標準。

其次,優化工業園區的政策類型,弱化行政強制,引導經濟激勵型政策,深化經濟杠桿作用。例如推進排污權交易制度在園區的運用,培育園區環境污染的第三方治理市場,對違規運營企業進行信息公開,引進第三方環保服務商。發揮行業協會的自主性,變“園區-企業”為“園區-行業協會-企業”的管理,從而下沉管理重心,賦予企業更大的自治自由。

再次,要以數據為抓手,強化全過程管理和跟蹤。將企業基礎信息如經營數據資料、環境信息網絡資源等數據庫,在過程管理中分時間段、分行業不斷進行歷史數據的對比,作為后續動態管理的參考。

最后需要強調的是,此前的政策文本分析中,從未出現對園區環境管理收益測評和工業園區管理成本的指標,這可能造成為達標而成本過大,或是引入了所謂不相干的“綠色企業”以創建“綠色園區”。所以,分析“成本”有效性,在園區環境管理中非常迫切。

(作者為復旦大學環境經濟研究中心博士)

原標題:208家未完成“水十條”要求 工業園區環境管理如何破局