技術交流 | 會“生長”的污水廠

前言

針對國內城鎮污水處理廠工藝現狀,結合生物接觸氧化工藝的應用與研究現狀,通過對生物接觸氧化工藝缺點及其機理分析,將其改進型的FCR工藝優勢機理進行探討,總結了該工藝設計方面的經驗及工程創新點,展望了該技術在國內污水處理中推廣運用需要研究和發展的方向。

目前國內城鎮污水處理廠廣泛采用SBR(序批式活性污泥法)工藝、CASS(周期循環活性污泥法)工藝、A2/O(厭氧-缺氧-好氧)工藝等基于活性污泥法的處理工藝。隨著“水十條”的頒布,意味著未來污水處理廠的新建和提標改造需遵循提高污水處理效率、降低土地占用面積、減小剩余污泥排放量的原則。生物接觸氧化工藝及其衍生技術可能將成為未來新建污水處理廠或現有污水處理廠提標改造所采用的主流或首選工藝之一。

生物接觸氧化工藝的應用與研究現狀

生物接觸氧化法起源于19世紀末的德國;與此同時,美國技術人員嘗試在活性污泥法的基礎上加入石棉水泥板,亦形成生物接觸氧化法的雛形。經過多年的改進與發展,生物接觸氧化法目前已廣泛應用,成為國內污水處理的主流技術之一。目前,生物接觸氧化法在國內主要應用于工業廢水處理和微污染源水處理;但其在城鎮污水處理廠應用較少,僅有部分小型污水處理廠應用。

在生物接觸氧化工藝中,填料掛膜的數量和質量直接關系到污水處理的效率和耐沖擊性能。而該工藝的以往應用經驗表明,上述性能與填料的單體結構、排列方式、機械特性及比表面積等息息相關。故填料的改進與開發是生物接觸氧化工藝目前的主要研究方向。吳春篤等經對比試驗認為,多面空心球填料的布水、布氣性能較佳,生物膜活性高,但生物膜易脫落;彈性立體填料掛膜速度慢,但處理效果穩定,且易于反沖洗,故綜合性能較佳。艾恒雨等認為,懸浮型填料、生物密集型填料及固定化微生物填料將可能成為未來的主要發展方向。

生物接觸氧化工藝的缺點及機理

生物接觸氧化工藝是一類處理效率高、耐沖擊能力強、剩余污泥產量極少的污水處理工藝,但在該工藝的實際應用中常會面臨一些問題。其中,生物膜脫落便是該工藝所面臨的典型問題。俞漢青指出生物膜的非正常脫落會降低污水處理系統的處理效果,甚至使其喪失處理能力,從而導致出水水質惡化。陳永波經過對活性污泥法與生物接觸氧化法處理乳品廢水的試驗效果對比后指出,當進水COD>1 800 mg/L時,生物接觸氧化法中的生物膜會產生周期性脫落,從而導致出水水質不穩定。

生物膜的自然脫落是生物接觸氧化工藝正常運行的重要環節,使生物膜更新換代,保證生物膜的活力持久。但生物膜的非正常脫落將會給采用生物接觸氧化工藝的污水處理系統帶來很大影響,乃至毀滅性打擊。生物膜的非正常脫落原因總結而言有如此幾點:沖擊負荷、溶解氧變化、水溫變化、pH變化及水力影響等。由于生物膜的非正常脫落會使采用生物接觸氧化工藝的污水處理系統在一段時間內處理能力大打折扣甚至癱瘓,因此該工藝在一些領域的應用為之所局限,城鎮污水處理廠便是其中之一。但鑒于生物接觸氧化工藝效率之高、剩余污泥排放之少等優良特征,勢必普及城鎮污水處理領域,成為取代以往占地面積大且剩余污泥排放量大的基于活性污泥法的各工藝。

鑒于上述,從系統角度克服生物接觸氧化工藝的現有缺點是較有價值的研究和發展方向,FCR(Food Chain Reactor,食物鏈反應器)工藝便是對傳統接觸氧化工藝進行改進的典型突破。

FCR工藝的構成及結構形式

FCR工藝的構成

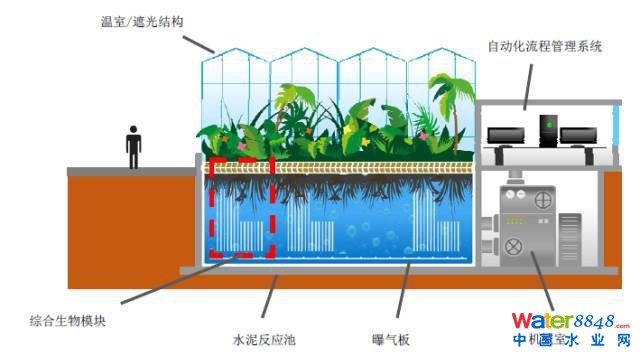

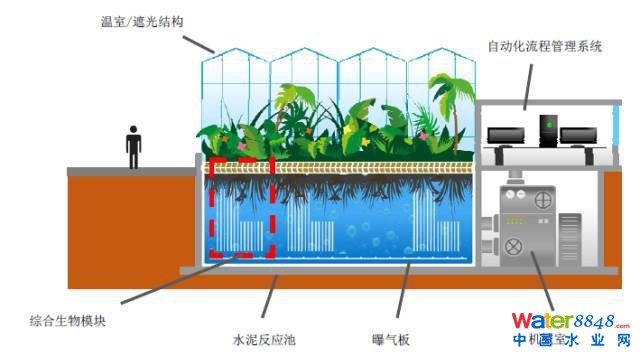

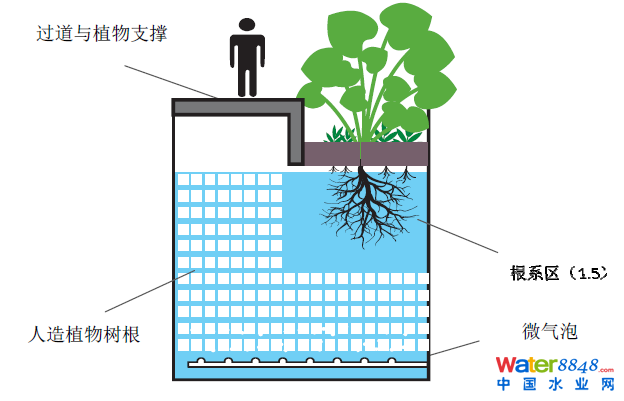

FCR工藝是一個高度集約的生態系統,以獨特的食物鏈反應池為基礎,以特殊材料和植物根系為生物載體,通過構建高度多樣化的生態系統,利用各次級生態系統中的各種微生物、水生植物、水生動物等的新陳代謝作用,增強對水體中污染物的降解功能。FCR技術能實現以模塊化為基礎的設計,處理規模從幾百m3/d到數十萬m3/d,系統對環境變化的適應性和抗沖擊負荷能力強,廣泛應用于市政污水和工業廢水處理領域。FCR食物鏈反應器工藝系統組成示意圖見下圖。

FCR技術的設計理念是通過創造高度多樣化的生物群落,加強生物生態系統提高水質處理能力。除了傳統活性污泥處理法里存在的細菌之外,FCR處理系統內的其他各種微生物以及水生植物群、動物群等物種高達3000多種。通過自然和人工方法構建水生態食物鏈,利用附著在植物根系和載體表面的微生物、原生動物以及微型動物去除污水內的CODcr、BOD5、TN、NH3-N及TP等污染物。

FCR工藝結構形式

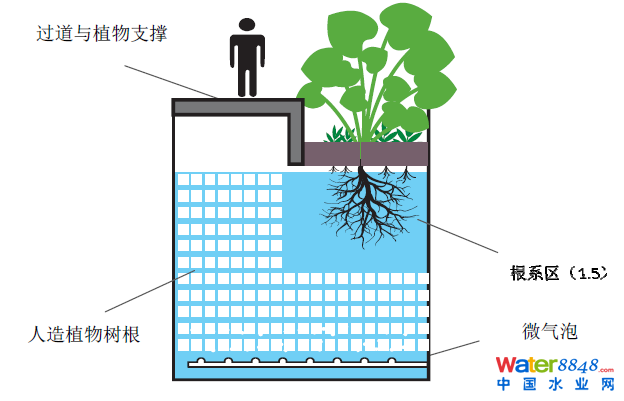

與其他基于活性污泥法的方案相比,使用自然(植物)和人工(專利的生物纖維)根須結構作為生物膜載體,能夠在每立方米的反應器體積內培養和維持三至四倍于活性污泥法的生物濃度。在系統中,反應器中的生物大部分是附著生長而不是懸浮的。因此需使用“等效生物濃度”(EBC)而不采用混合液懸浮固體濃度(MLSS)來描述生物質濃度。系統的等效生物濃度換算下來高達15~18kg/m3。相比之下,遠高于一般活性污泥法的混合液懸浮固體濃3~5kg/m3。與典型的生物接觸氧化法相比,食物鏈反應器中的生物數量更多表面積更大,其表面積與體積比高達12000m2/m3,使得反應器體積內的活性污泥高達15~18kg/m3。結果是其所需的水力停留時間(HRT)比典型的生物接觸氧化更短。與活性污泥法相比,食物鏈反應器,在移除相同量的污染物/營養物質所需的反應器體積是活性污泥法的一半(或更小),節約用地效果明顯。FCR食物鏈反應器植物與填料結合示意圖見下圖。

FCR工藝的優勢機理討論

FCR工藝在應用中體現出優于一般生物接觸氧化法的脫氮能力、COD去除能力及更少的剩余污泥產生量,同時還具有優良的運行穩定性,具體體現于對進水的沖擊負荷、pH變化及環境溫度的變化等因素的耐受及出水水質沒有明顯的周期性波動等方面。這些優勢的根本原因在于生物膜乃至整個濾池的微生態環境,具體在于以下幾個方面。

充足的溶解氧

水體的溶解氧含量直接關乎好氧微生物的活性及單體處理效率,故溶解氧對包括基于生物接觸氧化法在內的好氧處理工藝是多多益善。FCR工藝因濾池中的水體澄清,游離于水體中的懸浮污泥極少,這使得水體的溶氧飽和度較一般接觸氧化法及活性污泥法高;且濾池底部采用密集、微孔的曝氣終端,故其水體溶解氧可達4mg/L以上,是一般接觸氧化工藝的溶解氧平均水平的2倍。充足的溶解氧能夠使構成生物膜的微生物始終保持較高的活性,并且有利于改善生物膜內部的缺氧狀態,從而在一定程度上增加生物膜內層的附著力,使生物膜不易脫落。同時亦提高好氧微生物的活性,有利于COD、總氮的深度去除,該去除過程既包括自養硝化與好氧反硝化,亦包括異養同化。

巧妙的填料結構

對上海吳淞污水處理廠采用FCR工藝進行的提標改造發現,其采用的填料單體由數萬根纖維束垂直布置組成,所述纖維束的上下兩端編織為鏤空的特定形狀,每根纖維束由近50股纖維絲組成,填料采用緊密與蓬松交替形式。在填料布置陣列中還穿插栽種植物,不難想象其栽種植物處下方有植物根系分布。

經觀察、討論認為,該填料的布置方式結合曝氣終端分布點布置可使水體在填料間呈螺旋式上升,并在植物根系處形成渦流,其水力分布及其均勻程度大不同于傳統接觸氧化法中的曝氣所產生的紊流。

經過對該填料的單根纖維束進一步的觀察、討論認為,生物膜對該填料的附著形式不同于傳統填料,生物膜內層可鑲嵌于填料纖維束之間隙;處于填料纖維束間隙的生物膜因夾持、支撐作用而不會輕易脫落,這樣保證在外層生物膜大面積脫落的情況下,內層生物膜依然能保證足夠的生物量。且處于填料纖維束間隙的內層生物膜能夠間歇進行厭氧產氣,從而在填料纖維束中建立均勻但不對稱的中空通道,繼而使內層填料能夠間歇得到氧和養分的補給而不至于因活力下降而失去附著力。綜合上述,該填料的巧妙設計和布置極有可能為該工藝中的生物膜能夠長期保持穩定而不易定期老化脫落的重要原因。

密集生態系統的調控作用

多數從業者的直觀觀察會認為FCR工藝中布置植物所起到的主要作用為裝飾及類似于人工濕地工藝的同化脫氮作用,但植物布置量顯然不能滿足處理水量的需求。經筆者與農業種植領域及微生物學領域學者溝通認為,該處布置的植物在一定程度上起到微生物的種源寄居點及多樣性來源的作用。植物體內存在內生微生物,能夠隨著根系的伸展而釋放至水體中并隨水流與填料接觸,豐富構成生物膜的微生物多樣性,從而保證生物群落的穩定性和適應性。

同時,植物根系是原生動物、后生動物即濾池掃除生物的良好附著與增殖場所,濾池掃除生物種類豐富且數量充足對包括FCR工藝在內的基于接觸氧化法的處理工藝而言皆有重要意義。濾池掃除生物依其活動方式及范圍可分為固著型、半固著型和游泳型。游泳型濾池掃除生物可清除游離于水體的懸浮污泥,固著型與半固著型濾池掃除生物可對生物膜起到“修剪”作用,從而使其在非大面積脫落的情況下仍能夠進行動態更新。

艾恒雨等經試驗認為,原生動物和后生動物的捕食作用不但能夠起到顯著的污泥減量作用,而且能夠改善懸浮污泥的沉降性能。該工藝對植物的選擇與要求十分講究,其所布置植物在園林景觀設計要求的基礎上需滿足耐高氮、高磷及其他有害物質的要求;并要求其根系發達、不定根眾多,以提供巨大的比表面積;在上述基礎上優先選擇濕生或耐水植物,從而使所布置植物能夠很好地適應濾池環境,與附著的生物膜、填料生物膜、濾池掃除生物及宏觀生物等構建成良性循環的微生態系統,亦使污水處理廠具備環境友好特性。

總結

FCR處理工藝在傳統接觸氧化工藝的基礎上進行深度、系統地優化,對城鎮污水處理領域的普及具有非常重大的意義。結合吳淞污水處理廠實際案例,其強化了預處理功能,增加了優勢菌種的種群,提高了曝氣系統的應用控制,改變了水力流態的走向,解決了傳統填料堵塞問題。為進一步提高出水穩定性,未來還有更多的研究可以進行。

轉載:城建水業