2023年6月16日,“高水平資源利用,高效率減污降碳”——上海環聯主辦的第十屆固廢資源化高峰論壇在上海召開。同濟大學教授、城市污染控制國家工程研究中心主任戴曉虎發言主題為:雙碳背景下易腐有機固廢資源化技術發展與思考。戴曉虎教授跟我們介紹了當前有機固廢的研究進展情況,并指出有機固廢由于其復雜性,對于行業來說既是機遇也是挑戰,相信未來通過學科交叉等方面的技術開發,有望獲得創新突破。

同濟大學教授、城市污染控制國家工程研究中心主任 戴曉虎

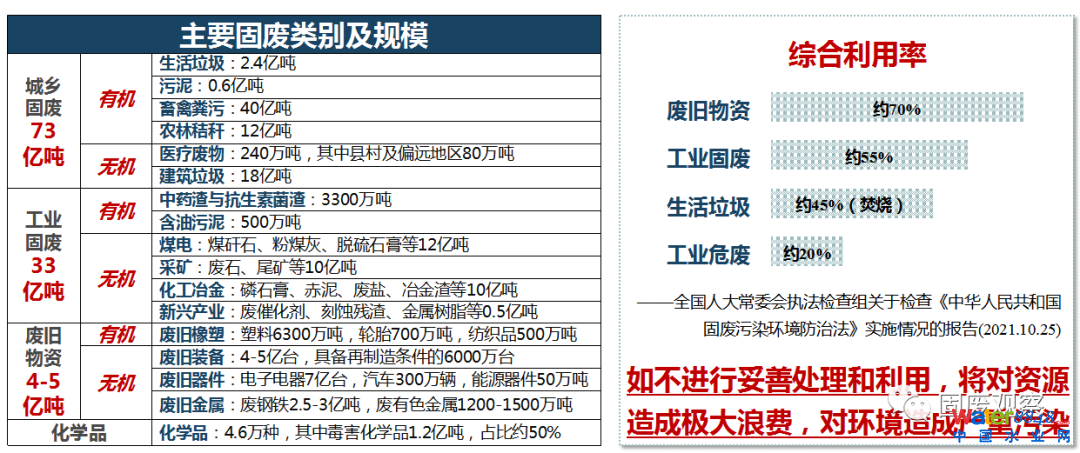

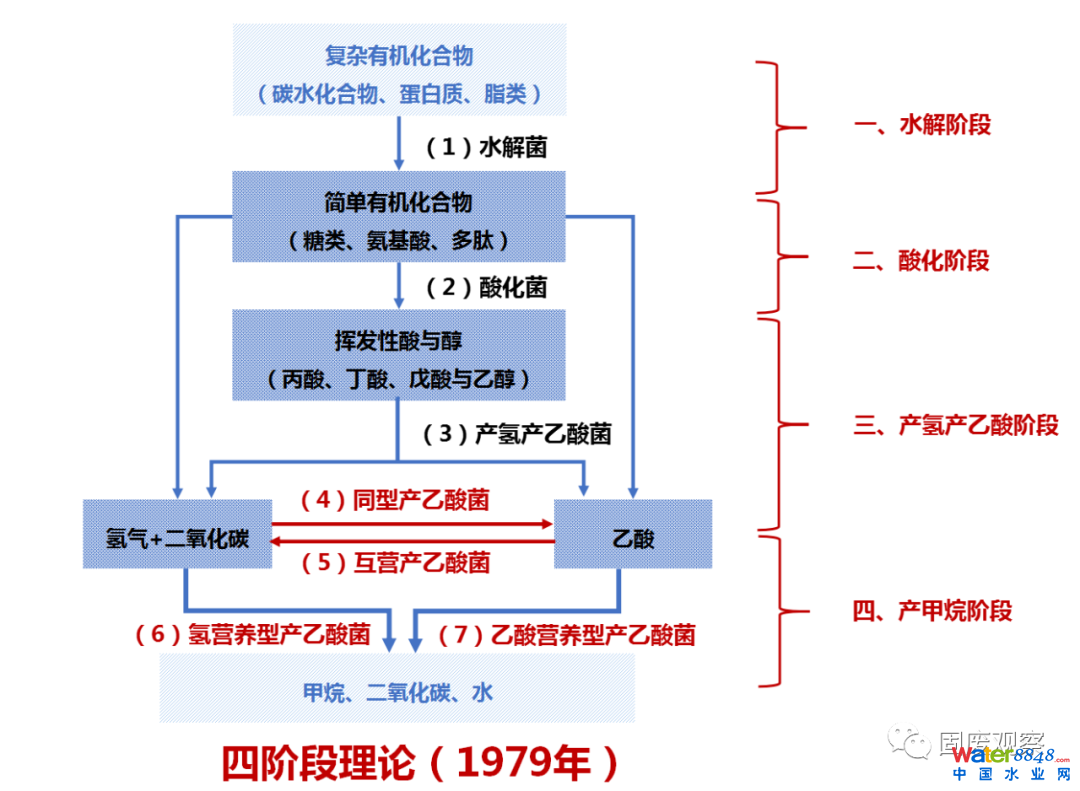

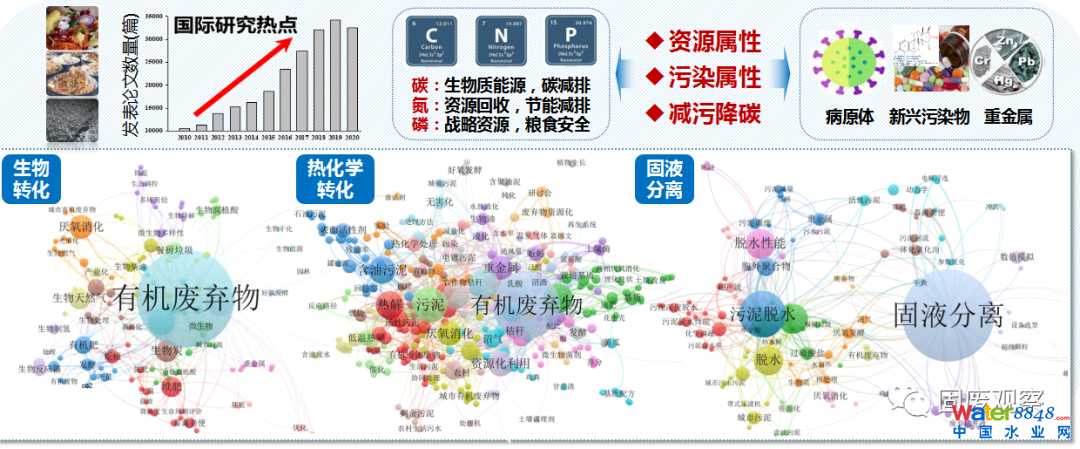

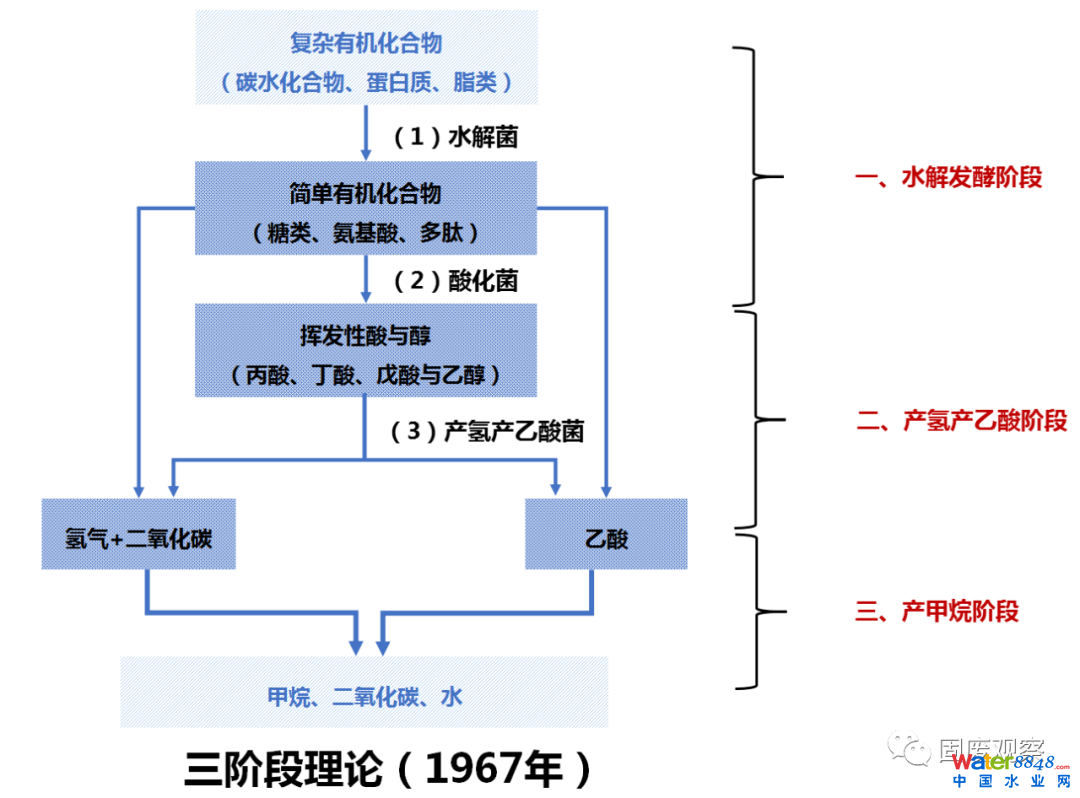

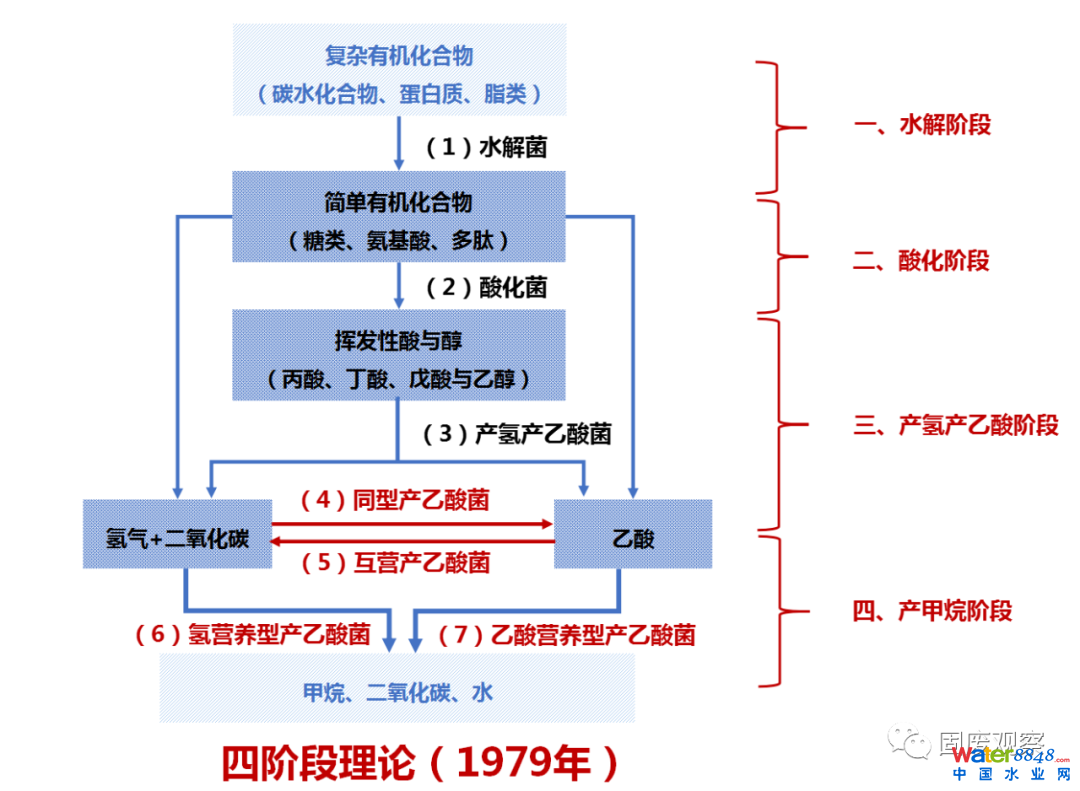

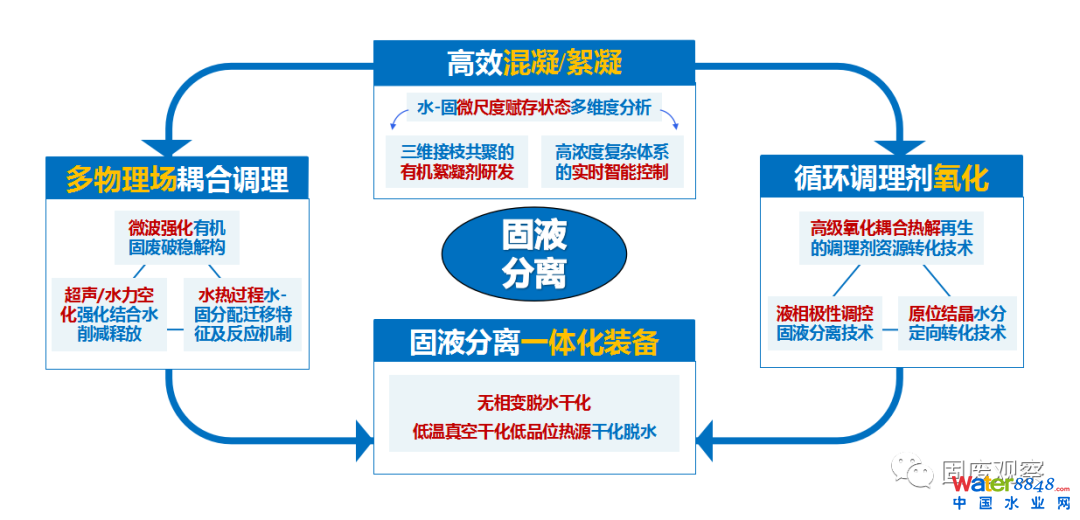

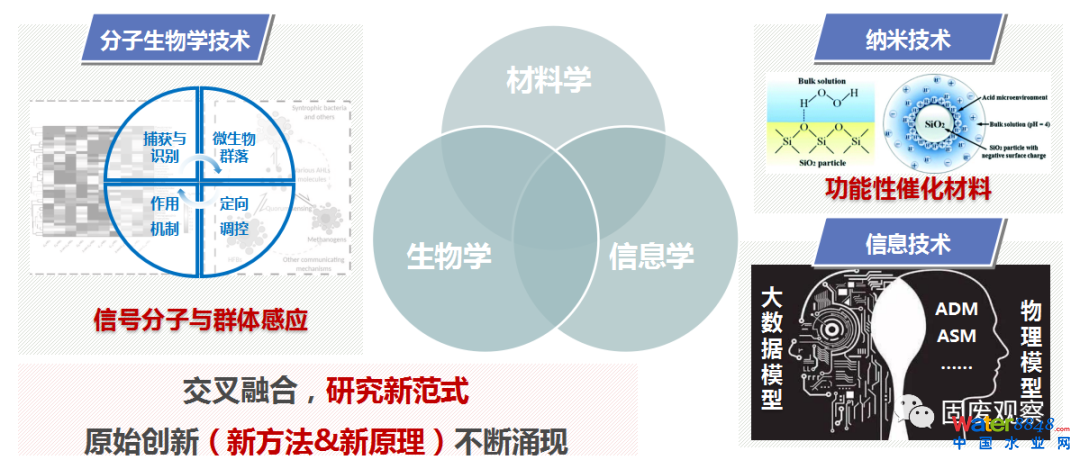

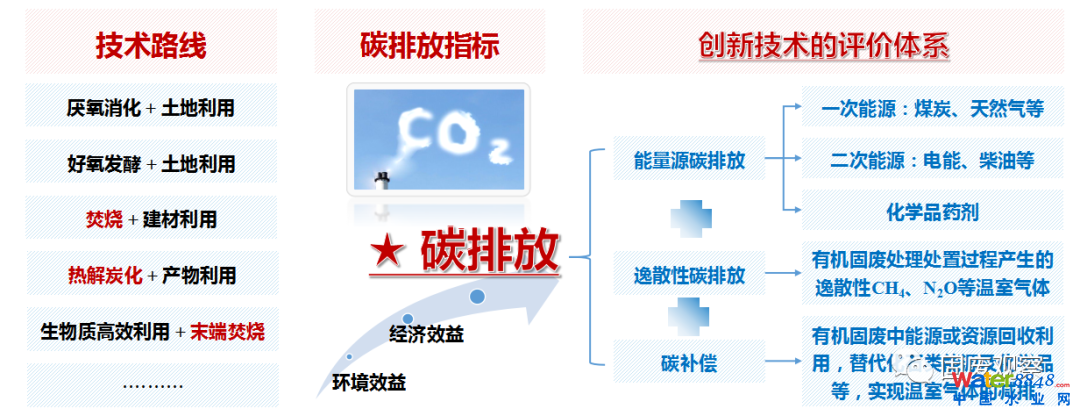

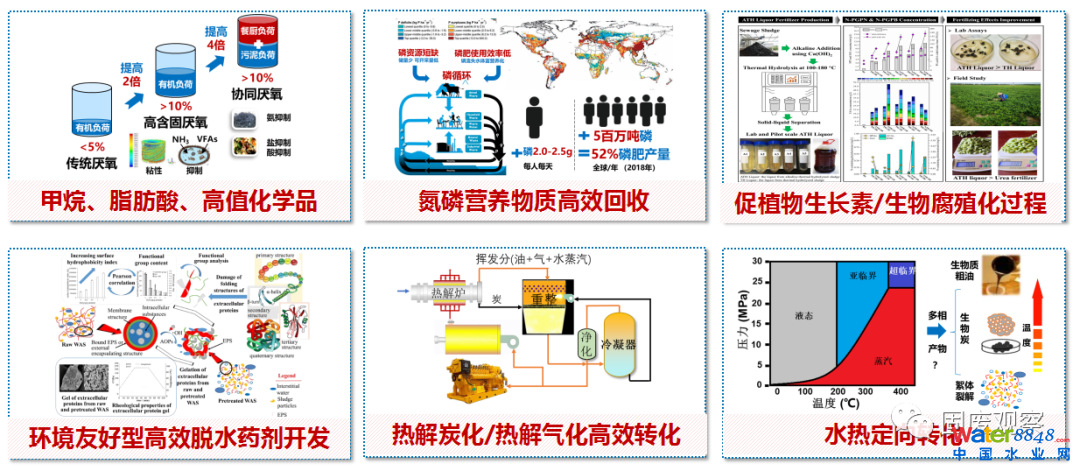

我國固廢年產生量超110億噸,累計堆存量約700億噸,如不進行妥善處理和利用,將對資源造成極大浪費,對環境造成嚴重污染。固廢安全資源化是打贏污染防治攻堅戰、減污降碳的重要任務。我國近年來對固廢處理處置越來越重視,提出了無廢城市,包括在二十大報告里面也提出了降碳、減污、擴綠、增長等要求。無論是從技術創新還是從市場方面看,固廢都是一個重要的發展方向。相比我國,發達國家在無廢城市和循環經濟方面的相關政策和措施更加完善,特別像歐盟在2019年發布的《歐洲綠色新政》,明確提出在2050年資源開采與經濟要脫鉤,實現零廢棄物的目標,這意味著到2050年這些廢棄物要最大化的實現資源化的處理。還有美國,2020年公布《解決氣候危機:國會為建立清潔能源經濟和一個健康、有彈性、公正的美國而制定的行動計劃》;德國,2012年發布《循環經濟法》,是聯邦法律的重要組成部分,引入廢棄物管理層次原則;日本,發布了《綠色增長戰略》,循環型社會,2050年實現碳中和的目標。可以看到,從未來發展的角度解決這些廢棄物的污染問題,同時實現資源化循環利用,實現低碳綠色發展,這是國際的共識。在過去,有機固廢的處理主要停留在第一階段,主要是污染的控制為主。而現在我們通過科技創新技術,在污染控制的同時要實現有機固廢的高轉化率,實現資源的回收利用。目前我們已有一些智能化的裝備,包含生物處理、熱處理等各種技術,但是技術和裝備的整體水平,還不能適應未來既要污染控制又要實現資源化的提升的要求。所以在這樣的基礎背景下,我國和其他世界各國的同行們也是不遺余力的在這方面進行研究。生物轉化、熱化學轉化與固液分離是當前有機固廢的研究熱點。從有機固廢生物處理的角度來看,厭氧消化是易腐有機固廢資源化核心的技術手段。固相厭氧消化發展滯后,但是在污水處理的厭氧消化方面的發展速度相當快。從過去的混合反應器一直到現在的IC反應器,在經過近四十年的發展,已經形成了很完善的技術。比如食品工業,像啤酒廠廢水的反應停留時間,從過去的二十幾天可縮短到一天,這方面得益于顆粒污泥的發展。但是目前在固廢的厭氧消化方面,就我們提到的污泥、餐廚、秸稈,總體還是采用全混的反應器,整體的效率還是比較低,這是我們面臨如何實現高效資源利用的一個難點。其次是甲烷含量,目前在50%-70%。如何通過科技創新的方式提升甲烷產量,減少二氧化碳產量,縮短停留時間,提高轉化效率,是有機固廢的厭氧生物處理方面在未來很重要的方向。我們要轉變觀念,形成系統性思維,特別在雙碳的背景下,不要只說處理,也要談利用。從它的能級的角度、資源化的角度,進行源頭減量—資源化循環—末端處置,是國際上的一個共識。過去中國的發展是污染治理第一位,很多是不惜一切成本的,但是未來的社會肯定是以資源循環為主,這就需要靠我們大家的努力去實現。過去的技術在設計上是以污染控制為主,將來可能就是以無害化為目標,資源化是手段,這樣的技術才有很好的生命力。另外要加大清潔生產,像垃圾、廚余源頭的減量,這是固廢減量的重要環節。由“污染減排單一目標”向“綠色-低碳-健康多目標協同治理”轉變由“污染物-無害化單向過程”向“污染物-再生資源循環過程”轉變第四輪的科技革命現在正在興起,這個當中分子生物學、納米科學包括信息技術必須要交叉,如果還是繼續守在環境工程的領域那么這個領域的突破會很難實現。需要有新的研究范式,包括原始的創新,一些新的原理,新的方法。在這個方面我們國家的一些高校里已經有一些技術出現,但基本都還處在實驗室的水平。從未來的發展來看,不管我們做研發也好,還是產業也好,碳排放肯定會作為一個約束性的指標。我們過去主要考慮的是經濟指標,但是未來考察環境效益,除了達標以外,還要進行碳排放的量化考核,所以這個也是我們未來在有機固廢研發,或者是新技術開發的一個很重要的方面。未來黑箱如何實現調控,我們在實驗室做了很多的物理模型,將來如果在生物代謝過程當中,它的一些中間產物,包括信號分子能夠檢測到,以及將來會有大數據模型,通過大數據模型和物理模型的耦合,這樣可以大大促進厭氧技術的發展。現在高校有很多的想法,有很多的技術,但是現在還停留在書架上,如何讓這些技術真正的變成一個技術,國際上通常公認的是九級就緒度,在這個九級真正變成技術當中,特別是一些從0至1技術的突破,我覺得創新的全鏈條是很重要的一個因素。我們的產業要有規模化,最后還是要有經濟效益。在這樣的情況下,像協同處理的這種方式,比如說城鄉易腐的有機固廢可以集中起來協同處理,這樣增加規模效益,同時也能夠實現多介質的互補,對產生的燃氣、沼渣的利用能達到一定規模的話,也可以讓這些新的技術更好的落地,也體現我們二十大提出的降碳、減污、擴綠、增長,實現增長增值。

-

易腐有機固廢產量大,多介質,成分復雜,具有污染與資源雙重屬性,傳統處理處置技術轉化效率低、資源化利用不足;

-

易腐有機固廢減污降碳資源化技術創新是未來重要發展方向,機遇與挑戰并存

-

未來重點突破多介質復雜體系下的交互作用機制的識別及多介質反應動力學的定向調控機理,形成新原理、新方法

-

多學科交叉融合、先進分析與表征手段、人工智能技術、大數據等是技術創新的突破口,會超出預期

-

雙碳背景下,易腐有機固廢資源化要打破傳統思維,從全生命周期角度秉持“綠色、低碳、循環”理念,實現易腐有機固廢技術創新突破