用地理信息數據為城市管理“把脈開方”—訪正元地信總工程師李學軍播報文章

來源:證券市場紅周刊

“要出行先掃碼,要辦事還是先掃碼。”時下,健康碼和行程碼已成為出行必備,而支撐這些的底座正是地理信息大數據。近年來,以“一碼通行,一網通辦”為代表的智慧城市建設和服務案例廣泛服務于數字政務、城市管理和公眾生活。

智慧城市概念自2008年被提出以來,已經成為測繪地理信息技術重要應用領域。依托數據和技術優勢,眾多測繪地理信息企業入局智慧城市建設、運營和服務領域,用地理信息數據為城市“把脈開方”,為城市管理、公眾服務提供數據支撐。

2021年7月,正元地信成功登陸科創板

在智慧城市建設浪潮中,正元地理信息集團股份有限公司(以下簡稱“正元地信”)逐漸涌上潮頭,不僅形成了全空間、系統化的智慧城市運營服務解決方案,更深受資本市場青睞,于2021年7月成功登陸科創板。作為我國較早從事地理信息和智慧城市建設、運營和服務的企業,正元地信借助資本市場的東風,又一次站在了新的起點。

正元地理信息集團副總經理、總工程師李學軍

前不久,記者拜訪了正元地信副總經理、總工程師李學軍,從發展歷程和技術體系上深入了解這家從“國家隊”中走出來的高新技術企業。

化零為整

率先入局地理信息

熟悉正元地信的朋友,都知道這家企業“來頭不小”,正元地信發端于原冶金工業部山東地質勘查局。李學軍介紹,上世紀八九十年代,我國逐漸由計劃經濟步入市場經濟,國家指令性計劃大幅減少,冶金地勘系統的工作重心也向市場端和需求側轉移;此外,在礦產地質勘查實踐中,勘測隊伍和體系逐漸完備,測繪技術手段逐漸多元,已經具備市場服務能力。

正是在這種背景下,改組之前的隸屬于山東地勘局的山東冶金測繪院,于1999年初注冊成立山東正元地理信息工程有限責任公司,乘著改革開放的春風,接軌地理信息技術發展和市場服務的最前沿。

二十世紀末,正值測繪技術由模擬時代向數字化時代轉型的關鍵時期,彼時,以“3S”為代表的測繪地理信息技術在國內市場并不普及,但正元地信卻瞄準地理信息賽道,并頗具前瞻性地以此為名。

“既然是以測繪服務為主要方向,為何不叫正元測繪呢?”作為正元地信的創始班底成員之一,李學軍告訴記者,雖然正元地信發韌于冶金地勘系統,但在公司成立前,其就與包括原國家測繪局在內的測繪主管單位及企事業單位保持著良好溝通和交往,并密切關注國際測繪產業和相關技術的發展,也正是由于對測繪事業的熟悉和對國際技術前沿的精準把握,正元地信才能捕捉到地理信息服務的廣大前景,并搶先入局。

“在我看來,測繪是一種技術手段,是獲取地理信息數據的主要方式,真正產生更普遍價值的必然是地理信息數據,所以我們從成立之初就聚焦地理信息服務的決定是正確且具有前瞻性的。”李學軍補充道。

“在籌建公司過程中,我們將分散在山東地質勘查局系統的測繪和物探技術力量整合起來,形成了測繪和工程物探兩大專業方向,但無論是測繪還是物探,都是聚焦于外業,既然公司名字叫地理信息,那么數據加工能力也必不可少,因此,我們又把原山東地勘局計算中心整合進來。”李學軍告訴記者,通過整合原有技術力量,正元地信剛成立,就具備了專業的測繪、物探內外業一體化服務能力,且聚集了300余名專業技術和服務人員,是國家首批甲級測繪資格單位和較早取得甲級物探資質的單位。

1999年,正元地信正式注冊成立,其業務進入了快速擴張的時期。依靠強大的測繪、物探和數據加工能力,正元地信開始從原有的冶金地質領域走出去,為山東省的交通、水利、城建、規劃、土地等多行業領域提供測繪技術和地理信息服務。

進入二十一世紀后,測繪地理信息行業逐漸步入數字化時代,以“3S”技術為代表的測繪新技術在國內得到推廣和普及,地理信息服務也向更深、更廣的應用領域延伸,借助數字化和信息化測繪的勢頭,正元地信結合自身優勢,深耕地理信息應用,并在城市地下管線信息化服務和城市規劃與土地信息管理等領域占據了先行者的地位。

聚焦智慧管網

為城市“把脈”

正元地信在地理信息行業的地位源于其在產業市場上表現良好。從2016年至今,正元地信連續6年位列全國地理信息百強企業前十名。

“公司在地理信息行業影響力的第一塊‘奠基石’來自于地下管線業務的全面開花。從冶金地勘系統‘走出’的正元地信在地下管線業務上有著其他地勘單位難以比擬的‘傳統優勢’。在冶金地質探測中,我們探測目標是金屬礦產,而地下管線的材質也大多是金屬,而且物探和測繪也是我們最初的兩大技術優勢和業務方向,因此從冶金礦產地質勘查到地下管線探測服務,我們可以做到無縫銜接。”李學軍介紹,正是基于在地下管線業務上的研發和市場突破,1996年~1998年,正元地信在廣州市全程參與了國內第一個系統組織全城區的地下管線普查項目,并逐漸將地下管線業務推廣到全國數百個城市。

地下管線探測與測繪技術的最初結合,僅止于探測管線位置路徑,并不觸及更深層次的管線運營管理等服務,但隨著信息化乃至智能化測繪時代的到來,測繪技術手段不斷豐富,“3S”技術、三維激光掃描技術、航空攝影和遙感技術的普及化推廣,促使地理信息數據逐漸從二維到三維,從地上到地下,加之5G通信、物聯網、大數據、云計算以及人工智能等新興技術的交叉融合與迭代,智慧管線的概念呼之欲出。

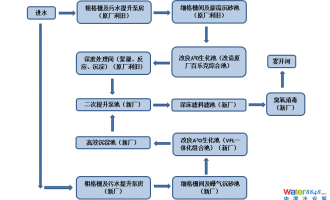

地上地下一體化全透明建設和運營體系

城市是一個復雜的集合體,城市管線同樣錯綜復雜,燃氣、熱力、供水、排水等管線共同組成了一張細密交錯的城市管網,它如同人的血管網絡,極其重要卻又難以觸及。傳統測繪和物探技術只是針對單一管線進行定位和檢查,不僅無法觸及管線運維的上下游,只獲取單一管線的數據,也無法統籌整個城市管網的運維和管理,而智慧管網就是借助新型測繪和物聯網、互聯網等技術手段,獲取城市管網的精準地理信息數據,再依托地理信息數據構建數據庫和運營管理平臺,連線成網,智能監測,統籌管理。

“現階段,智慧管線的建設還停留在數據集合和事后輔助處置的階段,而這還遠遠不夠。其實,真正意義上的智慧管線不應該只是管線運維信息的集合,它應該是多元的、動態和智能化的服務與管理網絡。所以在智慧管網建設中,我們要圍繞地理信息優勢去延伸并主動融合5G通信、物聯網、大數據、云計算等新興技術手段。”

李學軍告訴記者,比如今年發生的十堰“6·13”燃氣大爆炸,鄭州暴雨水澇災害等,都與城市地下管線運行密切相關,也就是說,通過搭建科學、合理的智慧管網,可以很大程度上減少管網安全事故的發生概率及其造成更大的生命財產損失。

“在智慧管網建設、運營和管理方面,我們創新技術并提出‘四措并舉’,從管網基礎數據獲取到管網運行數據檢測監測、健康狀況診斷再到病害的治理,貫穿管網運營管理的全流程。其中的核心能力就是具備從外業測繪到內業數據處理的一體化支撐,還要整合物聯網智能感知數據,通過搭建一個云平臺,把管網監控起來,所以我們現在推出基于互聯網的‘四措并舉’智慧管網解決方案,破解了管網病害難發現、晚治理的痼疾。”李學軍說道。

李學軍介紹,在助力城市管線安全運營方面,正元地信已經積累了諸多案例。比如,2016年,正元地信承接宿州市智慧管網建設,包括地下管網普查及信息化建設,累計完成該市地下管線普查3504.99千米,涉及供水、排水、燃氣、熱力、通信、廣播電視等18種管線及其附屬設施,同步建立了地下綜合管線數據庫及信息系統,并在該項目中探索建立了地下管線綜合管理體制,實現從“普查、會診、治病、養護”到“動態監管”的閉合的地下管線綜合管理體系。應用精確探測、線上線下綜合監測、安全預警等新技術,摸清管線“家底”,治理消除隱患,建立運維監管機制,提高地下管線綜合管理能力和運行安全水平。

搭建智慧網絡

為城市管理“開方”

智慧管網是城市地下管線的延伸,而一座現代化城市,不僅有錯綜復雜的地下管網,更有實時變化的市政交通、城市建筑、電力網絡、通信網絡以及社會經濟、人力資源等多種動態信息,所以地下管網作為城市管理的重要組成部分,必將向更高維度的智慧城市發展。

東營市數字化城市管理綜合服務中心

正元地信依靠地理信息大數據和其他新興技術搭建“一片云、一張網、一平臺”,不僅在地下管線領域連線成網,更將智慧管網推而廣之,延伸到整個城市智慧網絡的搭建,形成了一整套獨具特色的智慧城市建設、運營和管理解決方案。

“一片云、一張網、一平臺”:通過建設下一代信息傳輸全光網絡,打造城市云計算中心,構建新型智慧城市一體化信息基礎支持體系,突破資源分割、重復建設、信息孤島等以往智慧城市建設困境;通過建設高速、泛在、融合、便捷的新一代信息傳輸全光網絡,為整個智慧城市數據流動、泛在云服務提供通道;基于正元地球·時空地理信息云平臺,實現城市大數據的共融共享,形成一點建設、多點支撐的新局面。

如今,現實世界85%以上的人類活動與地理時空信息緊密相關,在新型智慧城市的建設和運營中,地理時空信息大數據占據核心地位,因此,正元地信以地上地下全空間地理信息為基礎,融合物聯網監控數據、人口、法人、宏觀經濟等城市專業數據,形成全空間時空信息大數據,并運用和發揮“地理信息+”的優勢,為智慧城市建設提供地理空間信息泛在服務,服務于城市各部門及行業領域。

“地理信息+”包含兩方面的含義:一是可以為覆蓋智慧城市的所有部門及領域提供時空地理信息服務,另一方面還體現在無所不在、無時不在,可在任何時間、任何地點、向任何人按需提供時空信息服務,這就是空間信息泛在服務體系。

“城市是一個復雜的綜合體,在智慧城市的建設過程中,我們需要處理的不會是單體數據,而是融合了國土、規劃、交通、環境、水務等在內的眾多類型時空大數據。”李學軍告訴記者,人工智能、物聯網等新興信息技術在智慧城市建設和運營中固然十分重要,它能夠借助于大量數據樣本庫進行有效的處理并依托數據模型進行深度學習,但多源時空大數據的數字底座同樣不可替代,只有依托多類型、動態化、豐富的時空地理信息數據才能構建出更合理、更科學的城市智能模型。

正元地信大數據運維監控系統

“我的理解是,時空大數據必須活起來、動起來,和現實世界動態地對應起來,這才叫孿生。現在有一些是單體的孿生,但是城市不是單一、簡單的,它是復雜的多個單一的集合,是在運動的,是實時變化的,實體怎么變動,數字馬上就要變動。能不能真正打通實體與虛擬世界,是未來智慧城市建設必須發力的核心工作,如果這個工作做不好的話,現在提出的很多理念和概念是很難實現的,包括實景三維和智慧城市。”李學軍如是說道。

目前,智慧城市的建設基本上是“對標性”的,大都是哪里發現有問題,然后相關部門再去診斷它并提出解決方案。而基于數字模式下的數字孿生更需要根據實體,通過大量的時空大數據提前判斷,防患于未然。李學軍認為,智慧城市的未來將可能向數字孿生城市的高級階段延伸,基于真實城市環境,構建智能感知網絡。智慧城市的更高級階段,不僅局限于感知和獲取,更需要能依據多樣化、動態化和豐富的數據模型輔助規劃和決策,為城市運營管理“開出對癥良方”。

“城市是人們生產生活的集中地,也是社會經濟發展高地,良好的城市運用管理方案,不僅能夠支撐經濟社會高質量發展,更有助于提高人們的生活水平。從智慧管網到智慧城市,我們一直在圍繞經濟社會發展和人民生活的關鍵領域進行技術創新和應用探索,這是正元地信作為國企的社會責任和擔當。”李學軍如是說道,正元地信不僅在“地理信息+”和智慧城市建設、運營的探索上卓有成效,更積極參與智慧城市相關標準的制定,將成功的經驗標準化、規范化,進而提升全行業乃至全社會的城市運營和管理能力。

作為測繪地理信息行業“國家隊”的一員,正元地信不僅在支撐發展服務民生上敢于承擔,更積極擁抱市場和資本,我們可以相信,這樣一個兼具社會擔當和創新思路的企業能夠在“地理信息+”的智慧化道路上行穩致遠。

免責聲明:本文為轉載內容,不代表紅周刊立場,亦不構成投資建議。