《河湖污泥處理廠運行管理與監測技術規范》解讀

信息來源:深圳市市場和質量監督管理委員會 信息提供日期:2018-11-19

深圳市地方標準SZDB/Z 328—2018《河湖污泥處理廠運行管理與監測技術規范》于2018年11月01日發布,12月1日起正式實施。該規范規定了河湖污泥處理廠運行管理與監測技術相關要求,適用于深圳市河湖污泥處理廠的運行管理與監測。該規范的制定明確了河湖污泥處理廠運行管理和監測的技術要求,確保河湖污泥處理廠的安全、穩定、高效運行及產出物達標排放或處置,并能填補河湖污泥處理廠運行管理與監測方面的標準空白。

該規范制定過程中,在廣泛調查、深入研究的基礎上,結合河湖污泥特點,吸收了國內外污泥處理廠的運行經驗,總結了我國近年來在污泥處理廠建設方面所取得的科技成果及實踐經驗。為便于勘察、設計、施工、科研、學校等單位有關人員在使用規范時能正確理解和執行條文規定,主要從標準制定的背景、主要工藝介紹、主要章節內容、標準對比以及實施建議等方面進行解讀。

1.標準制定背景

隨著對河湖水體污染機理研究的深入,河湖污染底泥(簡稱“河湖污泥”)的危害性越發受到重視。不同于市政污泥,河湖污泥具有泥量大、污染成分復雜、含水率較高、結合力強、收縮率大等特性。國務院“水十條”中明確提出“采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態修復等措施,加大黑臭水體治理力度”。在深圳市城市化進程中,各水體受到水土流失、點源污染、城市面源污染及水動力不足的影響,普遍存在淤積問題,尤其是各河流中下游段(含感潮河段)、湖庫和深圳灣等,底泥蓄積量巨大。目前深圳市在建污水截流工程已基本建設完成,污水管網建設、雨污分流工程、正本清源工程正在全面實施的基礎上,為恢復深圳市河道水體的自凈能力,實現河道生態系統健康,則必須消除河道的內源污染,即進行污染底泥處理處置工作。

在水環境綜合整治工程實施開展過程中,河湖污泥需要清淤與處理,因此會有越來越多河湖污泥處理廠建設并投入使用,以處理環保清淤過程中產生的河湖污泥,達到水質改善的目的。因此為保障深圳市河湖污泥處理廠的科學運行管理與監測,提高河湖污泥處理的質量和效率,需要相應的技術標準作為支撐,而目前在河湖污泥處理廠的運行管理與監測方面國內尚缺乏可參考的技術標準,因此迫切需要制定河湖污泥處理廠運行管理與監測相關的技術規范。

2.主要工藝介紹

國內目前的底泥處理工藝均為自然放置、機械脫水、材料固結或者機械脫水固結等,以上處理方法或工藝均為將污染底泥整體打包進行脫水減量、穩定固結或者脫水減量同時穩定固結,雖然也解決了部分問題,但沒能對污染底泥進行充分分析、甄別,沒有分而治之,加大了后續處置的難度。

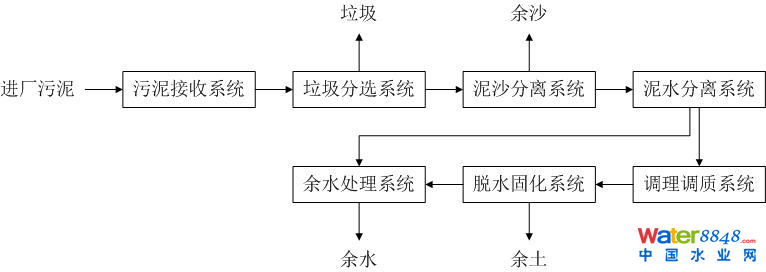

該規范所稱污泥處理工藝是在機械脫水固結的基礎上進行了完善:加強前置預處理,實現逐步減量并進行資源化再生;機械脫水固結重視過程環保和循環利用;重視后端水的處理,使回排水水質明顯優于原水,使水環境治理工程本身也能做到節能環保、循環利用、資源再生,同時也降低了后續的處置難度。工藝主要包含污泥接收系統、垃圾分選系統、泥沙分離系統、泥水分離系統、調理調質系統、脫水固化系統、余水處理系統七大系統,產生垃圾、余沙、余土和余水四種產出物,如圖1所示。

圖1 污泥處理工藝流程

3. 主要章節說明

3.1 總體要求

本章節主要針對河湖污泥處理廠運行管理與監測的總體要求進行規定,包括運行管理制度、操作規程、人員管理、記錄材料管理等方面要求。

3.2 運行要求

本章節結合河湖污泥處理工藝系統組成及工藝要求,針對河湖污泥處理廠涉及的污泥接收系統、垃圾分選系統、泥沙分離系統、泥水分離系統、調理調質系統、脫水固化系統、余水處理系統等系統運行管理相關要求進行規定,并強調對運行狀態進行監測,以通過監測參數變化情況有效地指導各工藝系統設備、設施運行參數的適時調整,旨在形成一套完整的河湖污泥處理廠運行管理體系,有效指導污泥處理廠運行管理,確保河湖污泥處理廠的安全、穩定、高效運行。

3.3 產出物監測要求

本章節主要對河湖污泥處理廠產出物(包括余沙、余水、余土)進行監測。對其涉及的采樣點布設、采樣頻率等監測要求進行詳細規定,如余沙監測余沙宜每500m3~1000m3采樣一次、余土宜每500m3~2000m3采樣一次等;對于采樣方法、樣品保存、檢測項目及分析方法等要求,在《河湖污泥處理廠產出物處置技術規范》SZDB/Z 236—2017已有相關規定,按其規定執行即可。

3.4 惡臭污染物控制要求

為有效監測河湖污泥處理廠運行期間對周圍環境的影響,監測臭氣濃度、氨、硫化氫等惡臭污染物濃度。惡臭污染物的監測點布設、監測頻率、監測方法、監測項目及分析方法參照現行國家標準《惡臭污染物排放標準》GB 14554—1993和《惡臭污染環境監測技術規范》HJ 905—2017中的相關規定,確保污泥處理廠運行期間污染物符合建廠環境影響評價批復提出的廠界環境保護要求及GB 14554—1993規定,不會對周圍環境產生影響。

3.5 廠界環境噪聲控制要求

為有效監測河湖污泥處理廠運行期間產生噪聲對周圍環境的影響,定期監測并記錄廠界環境噪聲,廠界環境噪聲的監測點布設、監測時段、監測方法參照現行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB 12348—2008中的規定,廠界環境噪聲控制滿足建廠環境影響評價批復提出的廠界環境保護要求及GB 12348相關規定,不會對周圍環境產生影響。

3.6 設備運行管理要求

為保證生產設備正常安全運行,技術狀況完好,各級維護與管理人員及時掌握設備的運行情況,本章節對設備的運行管理進行要求,如建立完備的河湖污泥處理廠設備臺賬和檔案、制定并執行設備維護保養規程、設備運行記錄制定等,確保相關設施、設備、儀器、儀表的完好率均應達95%以上。

3.7 安全操作要求

為保證河湖污泥處理廠操作人員在生產過程中安全和健康,指導操作人員安全操作設備等,針對安全操作進行具體要求,包括設備的安裝、使用、檢修、檢測及鑒定要求,易燃易爆、有毒有害等氣體檢測儀檢查要求等,消防執行相關國家標準。

3.8 運行記錄與數據統計

針對污泥處理工藝中涉及的污泥接收系統、垃圾分選系統、泥沙分離系統、泥水分離系統、調理調質系統、脫水固化系統、余水處理系統運行記錄與數據統計相關要求進行規定,包括各系統使用到的設備運行情況記錄、運行數據統計等具體要求。各系統設備、設施的運行記錄和數據統計情況,有助于掌握各系統各時段的運行狀況,在有需要時及時采取針對性措施進行調整,以保證或提高污泥處理廠運行效率,保障污泥處理廠的運行效果。

4.標準對比

我國市政污泥處理處置問題正日益受到重視,污泥標準的制、修訂工作不斷開展,相關體系也在不斷完善。我國1984年頒布了第一部污泥國家標準《農用污泥中污染物控制標準》GB 4284—1984。自20世紀90年代以來,市政污泥的問題和對環境的危害日漸顯著,我國有關市政污泥相關標準的制定步伐也相應加快,制定了《城鎮污水處理廠污泥處置 分類》GB/T 23484—2009、《城鎮污水處理廠污泥泥質》GB/T 24188—2009等標準,并針對不同泥質類型制定相應的標準,包括園林綠化用泥質、混合填埋泥質、制磚用泥質、單獨焚燒用泥質、農用泥質、水泥熟料生產用泥質、林地用泥質、土地改良用泥質等進行規定。目前制定標準大多還只是泥質標準,關于污泥處理處置設施建設設計規范、操作規程、運行過程監管和運行效果評價考核標準、污泥資源化利用相關標準及其環境安全性監測監管標準等依然缺失。

目前我國環境保護部已發布《城鎮污水處理廠運行監督管理技術規范》HJ 2038—2014,主要規定了城鎮污水處理廠運行管理進行技術要求和運行效果的性能評估,對污水處理、污泥處理處置、惡臭氣體處理、廠界環境噪聲、設備、中央控制性能進行要求,并對如何進行信息記錄與管理、性能評估進行規定,從而加強城鎮污水處理廠的運行管理,確保處理廠穩定、達標排放。

不同于HJ 2038—2014,河湖污泥處理廠主要針對河湖污泥處理,需重點考慮余沙、余土和余水等不同產出物處置過程中設備、設施的操作規程和運行管理要求、效率等,運行階段處置場所對周圍環境的影響,產出物溯源要求等。但HJ 2038—2014對于本規范的結構及部分內容要求具有較大的參考意義。因此,該規范除了借鑒HJ 2038—2014外,還對污泥處理設備、設施的運行管理、產出物監測、運行記錄與數據統計等提出了更加適用的規定和要求,加強操作規程規范、運行過程監管和運行效果評價等,保障后續資源化利用及處理處置。

5.標準實施的預期效益及建議

河湖污泥處理廠是一個復雜的工程技術系統,河湖污泥處理廠運行管理狀況的指標復雜,監督檢查工作的技術性強。為了規范、指導這項管理工作,有必要根據環境統一監督管理和污染減排工作的要求,制定統一的技術規范,以促進對河湖污泥處理廠運行的環境管理能力和監測水平的提升。

該規范編制主要是為指導河湖污泥處理廠及專業化運營企業對污泥處理廠的運行管理與監測和環境保護部門執法監督,促進污泥處理廠不斷提高技術管理水平,以保證污泥處理廠平穩安全達標運行,也使環境監管部門在對河湖污泥處理廠運行過程的檢查工作中有章可循。

標準貫徹實施建議包括:

(1)該規范內容旨在指導河湖污泥處理廠生產過程中的運行管理與監測,應區別于指導河湖污泥處理廠規劃、設計的技術要求和技術規程;

(2)使用單位在實際運行管理過程中,應嚴格依據環保法律、法規以及行政規章的規定,以本規范為指導,保證河湖污泥處理廠的運行管理與監測各環節與國家、地方的環境保護方針政策的精神相一致,保障管理與監測行為的合法性、公正性、科學合理性;

(3)該規范的主要內容的結構以河湖污泥處理廠的主要工藝流程進行組織編排,使用單位可依據其河湖污泥廠的具體工藝流程及其他實際情況,在上級主管單位或部門的許可下,對運行管理與監測環節有所調整。