湖南大學教授左健:日本下水道體系建設—制度、技術和思考

時間:2020-06-23 15:43

來源:中國水網

作者:左健

日本的下水道體系從上世紀70年代起,以流域水環境改善為目標進行建設和發展,形成了現今的流域下水道設施和管理體系。在論壇上,左健博士從目標、課題、對策幾個方面,對日本的下水道體系建設的對比研究成果進行了分享。

相關閱讀

左健:中日比較后對中國大城市全面推進垃圾干濕分類的再思考

左健:日本廢棄物處理的歷史和現狀——課題和措施

“不以事小而不為,不以事小而為之,在水環境治理上,不論事情多小,只要是有益的,就要全力以赴,同樣,不論事情多小,只要是有害的,就要盡量避免。如何判斷方向的正確與否?各種措施的先后順序?是需要科學方法定量推算的。” 湖南大學公共管理學院教授左健博士在“2020(第十八屆)水業戰略論壇”上表示。

同樣作為人口密集的東亞國家,日本在水環境治理方面的經驗一直為我們關注。日本的下水道體系從上世紀70年代起,以流域水環境改善為目標進行建設和發展,形成了現今的流域下水道設施和管理體系。在論壇上,左健博士從目標、課題、對策幾個方面,對日本的下水道體系建設的對比研究成果進行了分享。

左健

以水環境改善為目標的日本下水道體系建設

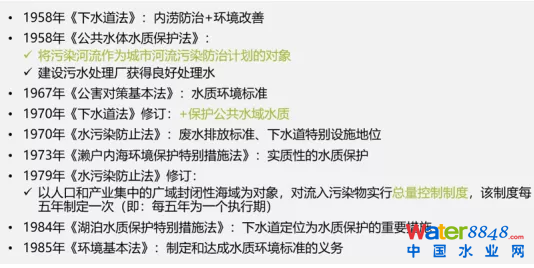

1、完善法律法規,發展流域下水道

1958年,日本修訂《下水道法》,以“改善城市環境,促進城市健全發展和改善公共衛生”為目標,將城市內澇防治和環境改善定位為下水道系統(含污水處理廠、泵站等)的重要機能。該法案是以日本當時的下水道系統暨合流制,為前提而制定的。同年,《公共水體水質保護法》頒布,將污染河流作為城市河流污染防治計劃的對象,是日本下水道體系發展上的里程碑,標志著下水道系統不只是服務于城市衛生環境,還必須服務于河流水質保護。

1970年,隨著河流污染在1955年后的迅速擴大,《下水道法》再次修訂,將“保護公共水域水質”追加為下水道的目標。隨著下水道系統保護水質地位的日益提高,流域下水道體制相關法律法規的建立健全,流域下水道整治在1970年以后得以迅速發展,推進了河流水質的不斷改善。

1979年,《水污染防止法》修訂,規定以人口和產業集中的廣域封閉性海域為對象,對流入污染物實行總量控制制度,該制度每五年制定一次(即:每五年為一個執行期),左健表示,“因為有這些法律法規體系作為保障,所以日本做下水道計劃時,不是針對某一個城市,而是將日本劃分成150個流域,以達成該水域水質環境標準為目標,制定”“流域下水道整治綜合計劃”。

日本下水道體系的法律法規建設

2. 各流域下水道綜合整治計劃

1970年,東京都政府根據所處流域的多摩河和荒川(河)的水質環境標準,制定了“流域下水道整治綜合計劃”。相比較《水污染防治法》的國家排放標準,東京都政府制定并執行了更為嚴格的地方排放標準。相對于國家排放標準的BOD≤160mg/L、總氮≤120mg/L和總磷≤16mg/L,東京都轄區內的8個排河污水處理廠執行BOD≤25mg/L、總氮≤20或30mg/L、總磷≤2或3mg/L的地方排放限值,其中具有深度處理工藝的兩個污水廠執行更嚴格的總氮和總磷排放標準(注:日本的河流水質環境標準考察BOD,海域水質環境標準考察COD,相應地,排河污水處理廠執行BOD排放標準,排海污水處理廠執行COD排放標準)。

1980年,東京灣、伊勢灣開始執行污染物總量控制制度。新建污水處理廠和已建污水處理廠分別從2017年和2019年開始執行第8次污染物總量控制計劃的要求。為了保護海洋的豐產,根據季節調節氮、磷的去除率目標,比如在海苔生長的冬天,可以降低營養鹽類的去除率,以保證海灣里養殖海苔的正常生長。

左健介紹,自1970年開始,日本的流域下水道整治迅速推進,整個體系具備三個優勢:

一是水質保護一體化:不受行政區劃限制。根據河流流域的自然條件和產業布局等,可在更廣泛的地域范圍內規劃,不受行政區域劃分的限制,使流域內的水質保護一體化;

二是集約化:規模效益。通過流域內處理設施的集約化,獲得規模效益降低建設和維護費用;

三是幫扶市鎮村政府:由都道府縣政府負責流域下水道系統的核心設施,有助于市鎮村政府解決因技術力量不足難以獨立整治的難題。

3、 流域下水道系統的運營組織(以東京為例)

為促進東京都流域下水道系統的整治,其對應的行政管理級別不斷提高。左健介紹,在1971年,東京都成立了局級的流域下水道總部,在對干線管道、泵站和處理廠進行一體化管理的同時,與管理公共下水道的市鎮村政府協同,對區域內下水道系統進行高效管理。

1) 廣域化

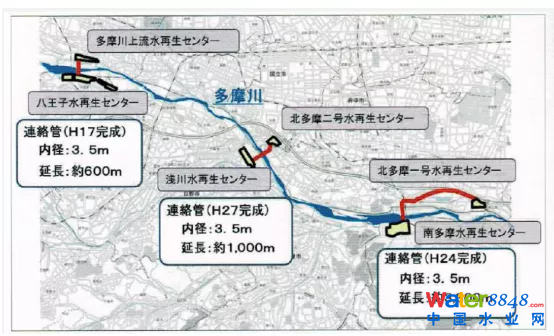

日本是地震多發國,1995年兵庫縣南部地震時導致污水處理廠受損而無法運行,下水道很長時間處于無法使用的狀態。因此,東京都流域下水道系統為了確保地震災害時污水處理廠的互備,將多摩川兩岸的六所污水處理廠分別用管道進行了連通,可調運污水和處理水,相互調節。”

東京都的污水廠通過管道連通互為備用

2)加強東京都和市鎮村的合作

左健表示,除了以上針對硬件的措施,東京都政府還通過“下水道信息交流會”和“下水道臺賬統合”進行了軟實力建設。如多摩地區的下水道,是由各市町村的公共下水道、東京都流域下水道的干線管渠、以及污水處理廠共同組成一個系統來發揮機能的,多摩地區的30個市鎮村為了加強合作從2012年開始定期召開下水道信息交流會。此外,按照流域下水道總部的臺賬系統(GIS公共下水道臺賬系統 Sewerage Mapping and Information System),將流域內各行政機構獨立建立的不同下水道臺賬全部統合,將流域下水道和公共下水道一體化,保障整個系統的高效調動。

日本流域水環境改善的兩大課題:減污、除污

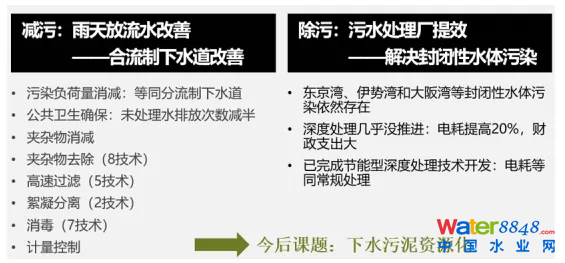

實現流域水環境改善目標,需要面對兩大課題,一是通過合流制下水道的改善減少污染物的排放,二是通過污水處理廠改造提高污染物的去除水平。

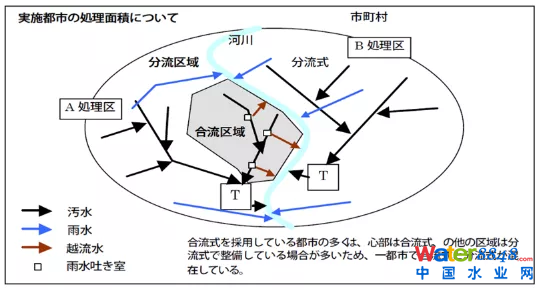

左健簡單介紹了日本的“合流制”與“分流制”。從1970年開始,出于改善流域水環境質量的目標,日本規定所有的新建區域采取分流制下水道。但日本最大人口規模的12個直轄城市因歷史原因中心城區均為合流制,從面積占比來看,12個城市的合流制區域占全部城市區域41%,東京地區由于發展早,合流制區域的面積占比達到82%。針對合流制下水道整治,日本設定了消減總排污負荷到與分流制下水道等同的目標。

合流制下水道在城市中的分布示意圖

左健表示,因為財政資金的限制,日本在過去幾十年并沒有在污水處理廠進行傳統的深度處理(能耗提高增加財政支出)改造來提高污染物去除率,而是更加注重合流制下水道整治帶來的減污效果,在夾雜物去除、高速過濾、絮凝分離、消毒等各個方面開發和實施了諸多技術,取得了良好的效果。未來,節能型的污水污泥污泥資源化利用將成為下水道領域的重要課題方向。”

流域水環境水質改善兩大課題

水環境改善的管理和技術措施

日本制定了關于合流制下水道改善的綜合措施,涵蓋從控源,到管網以及清潔衛生的方方面面。左健列舉了其中幾個具有代表性的措施。

1、下水道光纜水位控制系統

下水道光纜水位控制系統用于下水道管渠、河道、檢查井的水位監控,優點是不需要電源,通過設置該光纜水位計系統,東京都排水管網系統的73%實現了遠程監控。

下水道光纜水位控制系統示意圖

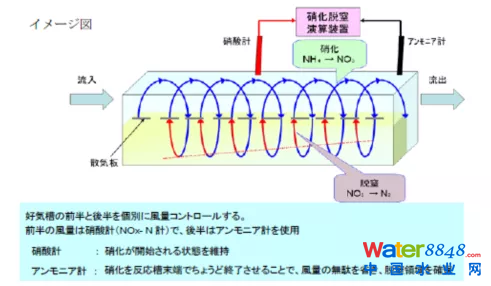

2、污水廠節能型深度處理技術

污水廠節能型深度處理技術工藝原理為:好氣槽的前半和后半分別進行風量控制;前半風量用硝酸計進行控制,維持消化開始的狀態;后半風量用氨氮計進行控制,確保脫氮環境,節省不必要風量。

污水廠節能型深度處理技術工藝原理示意圖

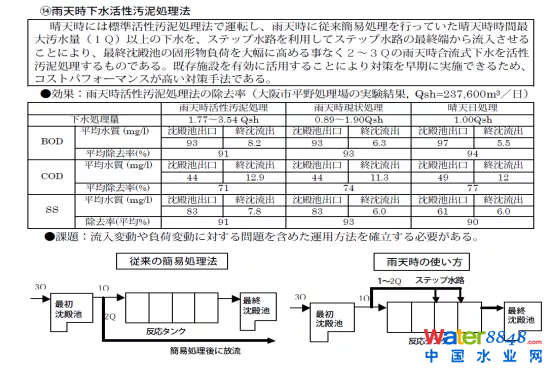

3、活用現有污水處理廠大量處理初期雨水(3W處理法)

在雨天,將超過1Q的2-3Q的合流制下水道的雨水直接送入污水廠標準活性污泥處理工藝的最末端通過活性污泥處理雨水,這種方式不會大幅增加最終沉淀池的固形物負荷,對出水水質沒有明顯影響。3W處理法是活用污水處理廠進行初期雨水處理的高性價比方式,作為減污的最早對策,大阪的全部12個污水處理廠通過改造可實施3W處理。

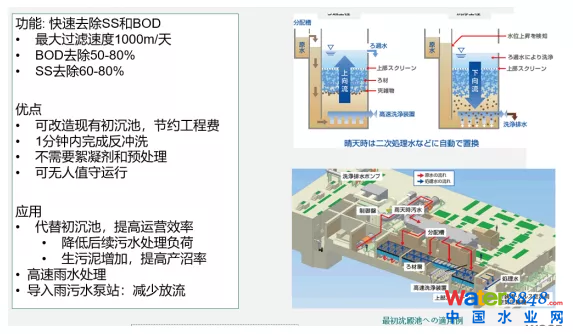

4、雨水高速過濾技術

雨水高速過濾技術最大的優勢是過濾速度快并且不需要藥劑,通過物理性吸附除去污染物。

雨水高速過濾技術特點

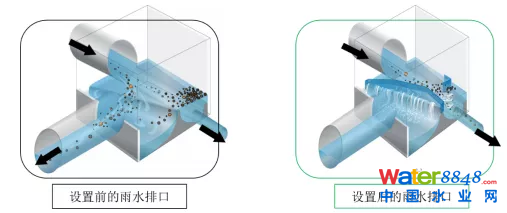

5、雨水排口無動力除雜技術

雨水排口無動力除雜技術不需要用電,只需將現有排放口簡單改造,并且容易維持管理,解決排口用電難的問題。

雨水排口無動力除雜裝置示意圖

6、非開挖管道修復技術

日本在管網的更新和修復上花費了很大的精力。東京下水道局在2012年花費了約13億元人民幣更新了總長117公里的下水道管線,其中,54%是通過非開挖方式對老管線進行修復(修復后壽命同樣可達到50年),22%是采用開挖方式用新管替換老管,16%是活用已有的健全管線,8%是采用盾構方式鋪設的大口徑排水管。

左健指出,日本大力開發非開挖方式管道修復的背景是:下水道管處于更換高峰期,財政壓力很大,非開挖修復方式的單位管道更新費用,大約是傳統開挖換管方式的38%。同時非開挖技術還有一個極大的好處,就是避免了在高度城鎮化區域進行開挖作業時導致的交通妨礙和環境污染。

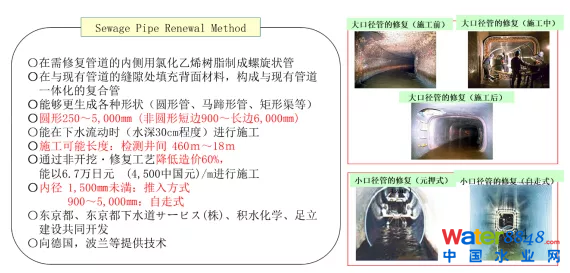

7、非開挖管道再生法(SPR工法)

SPR工法是日本認可的非開挖修復技術之一,在需修復管道的內側粘合一層氯化乙烯樹脂材料的內襯,構成與現有管道一體化的復合管,壽命和新管相同,該技術特點是可以帶水作業,適用于不同形狀的管道。

非開挖管道再生法(SPR工法)介紹

關于中日水環境治理的幾點思考

“做比較研究的過程是一個既開心又痛苦的過程”,左健表示:“開心的一方面是可以借鑒他人的經驗,痛苦的一方面是發現我們可能在走彎路”。左健分享了她在比較研究過程中的五點思考:

第一,水環境改善的底層問題不是技術問題,而是管理水平的問題。

第二,政策是技術發展方向和深度、以及商業模式的重要驅動力,政策方向和細節的把握至關重要。

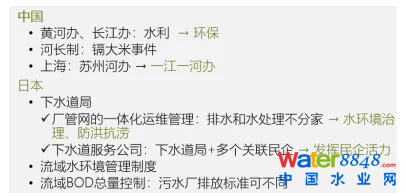

第三,政策制定需要以系統最優為目標。日本有流域水環境管理制度,中國的黃河辦、長江辦、上海的一江一河辦也是系統最優為目標的管理組織體現,三峽集團也提出了系統最優、系統解決的水環境質量的目標和方法。今后,需要更多的以系統最優為目標的政策制定、規劃和實施方案。

管理目標:系統最優

第四,管理決策的優化:以環境系統學、環境經濟學等科學方法保障或優化管理決策。首先,需要系統邊界設定合理,確保目標正確。只是污水處理廠或者一個城市搞好了,是解決不了流域的水環境質量問題的;其次,決策優化的基礎是定量分析,通過定量分析,計算出最佳綜合解決方案,以及方案中各措施的投資效益,在資金有限的情況下(常態),通過最佳方案的采納,以及各措施依據性價比高低依次執行,從而采用最少資金最短時間達成某一目標,或者一定資金一定時間達到最大目標。

用“摘蘋果”的案例說明“以投入、效果高低為執行順序”

最后左鍵表示,“不以事小而不為,不以事小而為之,在水環境治理上,做哪些事不做哪些事,先做什么事后做什么事,需要科學方法上的管理決策,管理決策不僅是水環境治理規劃和方案的底層依據,也是技術發展方向和深度的最重要驅動力”。