污水管道生物膜大揭秘

“污水管道生物膜是污水管道生態系統的重要組成部分,其結構、影響因素以及物質遷移轉化功能的研究對于豐富污水管道認知、優化污水管道管理具有重要意義,亦可為科學研究和政府決策提供支撐。”污水管道生物膜的環境功能

有利功能:預處理污水,去除污水中部分COD和總氮,降低污水廠負荷。

不利功能:產生CH4和H2S等代謝產物,危害管道安全和人體健康;加速管道腐蝕,增加管道運維成本。

污水管道生物膜結構

物質結構:一般而言,污水管道生物膜的厚度在1mm左右。污水管道生物膜由無機物(水、無機鹽)和有機物(微生物、胞外聚合物)組成。有機物中主要為胞外聚合物,以蛋白質為主,而微生物僅占有機物總量15%,每克干重生物膜含約108-1012個微生物。

群落結構:污水管道生物膜群落結構復雜,目前研究較多的是細菌和古菌。從分類的角度講,細菌以變形菌門為優勢菌,擬桿菌門、厚壁菌門以及放線菌門亦有大量分布。從功能菌的角度講,發酵細菌主要有Trichococcus和Cloacibacterium,產氫產乙酸菌主要有Veillonella和Anaerolinea,反硝化細菌主要有Rhodobacter和Dechloromonas,硫酸鹽還原菌主要有Desulfomicrobium和Desulfobacter,硫氧化菌主要有Sphingomonas和Acidiphilium,產甲烷古菌主要有Methanosaeta和Methanothrix。

污水管道生物膜的影響因素

a) 污水管道運行模式

運行模式對污水管道生物膜的影響,其核心是污水溶解氧的影響。以最為常見的重力流管道和壓力流管道為例進行分析(圖1)。通風良好的重力流管道由于污水上方存在空氣,污水溶解氧相對較高,管道生物膜表層以好氧菌為主,里層以缺氧菌和厭氧菌為主。通風不良的重力流管道由于復氧過程較弱,污水溶解氧的長期低于0.5 mg/L,形成的管道生物膜主要以缺氧菌和厭氧菌為主。壓力流管道由于管道被污水充滿,沒有空氣進行復氧過程,管道環境基本處于厭氧狀態,形成的生物膜基本為厭氧菌。

b) 污水水質污水在管道輸送的過程中,由于管道生物膜和懸浮微生物的降解作用,水質逐漸發生變化,進而改變管道生物膜的群落結構。在通風不良的管道中,隨著管道長度的增加,污水中的溶解氧逐漸降低,管道環境逐漸向缺氧和厭氧方向發展,生物膜中產甲烷古菌和硫酸鹽還原菌的豐度逐漸升高。在通風良好的管道中,溶解氧在管道沿程方向變化相對較小,生物膜縱向厚度上的溶解氧變化導致的生物膜群落結構差異顯著。污水pH整體相對變化不大,但是在局部微環境中的pH變化會顯著改變局部生物膜群落結構,相關的研究在管道腐蝕領域較多。

c) 剪切應力

污水在管道流動的過程中,管壁處的流體剪切應力對生物膜具有顯著影響。重力流污水管道為防止管道淤積,一般需要保持0.6-0.75 m/s的污水流速,對應的剪切應力約為1-2N/m2。一般而言,低剪切應力的環境容易形成管道沉積物,促進生物膜的形成;高剪切應力的環境容易降低生物膜中的微生物多樣性并減緩生物膜的生長過程。

d) 其他

管材對生物膜也有重要影響。一般而言,世界上的污水管道應用最為廣泛的是混凝土管道和塑料管道。塑料管道由于在耐腐蝕性和運輸安裝成本方面明顯優于混凝土管道,其應用越來越廣泛。但是,混凝土管道內生物膜的H2S氧化速率大約高于塑料管道兩個數量級,將混凝土管道替換為塑料管道可能會增加管道中H2S的濃度,改變生物膜群落結構。這種管材替換雖然降低了管道運輸安裝的建設成本和管道腐蝕方面的運維成本,但是可能增加管道H2S的積累。污水停留時間和A/V (潤濕面積/污水體積) 對硫酸鹽還原菌和產甲烷古菌有一定的影響。物質遷移轉化

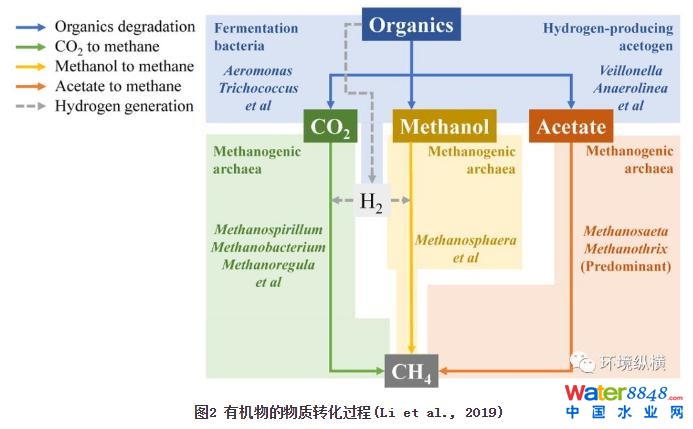

a) 有機物

污水中的有機物在管道生物膜和懸浮微生物的作用下,可以被逐漸降解為揮發性脂肪酸、CH4和CO2。其中,管道生物膜產甲烷過程是非常值得關注的。一般而言,微生物的產甲烷過程有三種通路,即乙酸型、甲醇型和CO2型,污水管道生物膜主要通過乙酸型通路產甲烷,其中最為主要的產甲烷菌為Methanosaeta和Methanothrix(圖2)。一般而言,管道產甲烷過程更傾向于發生在高COD、長水力停留時間以及高A/V的厭/缺氧管道內。因此,在通風不良的流速較慢的重力流管道和壓力流管道內應格外注意產甲烷風險。大量研究探索了采用投加化學藥劑的方法來控制管道產甲烷過程,例如投加堿、鐵鹽、氮的氧化物以及氧氣等。其中,向壓力流管道中投加堿、鐵鹽和硝酸鹽是較為有效安全的管道產甲烷控制措施。在重力流管道中,維持較高的污水流速并保持良好的管道通風是更好的長期管控手段。

b)硫

污水中的硫酸鹽可以在厭氧條件下被硫酸鹽還原菌還原為H2S,H2S繼而被硫氧化菌氧化為單質硫和硫酸鹽。H2S氣體是一種具有惡臭的有毒氣體,其氧化形成的硫酸可以加速管道的腐蝕。Desulfomicrobium、Desulfobacter和Desulfuromonas是污水管道中較為常見的硫酸鹽還原菌,而Acidiphilium、Thiomonas和Thiobacillus是較為常見的硫氧化菌(圖3)。H2S較易在高溫、長水力停留時間以及高COD濃度的管道中大量產生。可以采用強化管道通風、提高管道坡度以及取消化糞池等手段降低H2S產生量。另外,投加硝酸鹽、亞硝酸鹽、堿、鐵鹽以及氧氣等方案都可以降低管道H2S的產量,其中加堿升高污水pH是最為有效的控制方案。但是,從長期看,優化管道設計和施工水平,保持良好的管道通風并降低污水停留時間才是更好的控制手段。

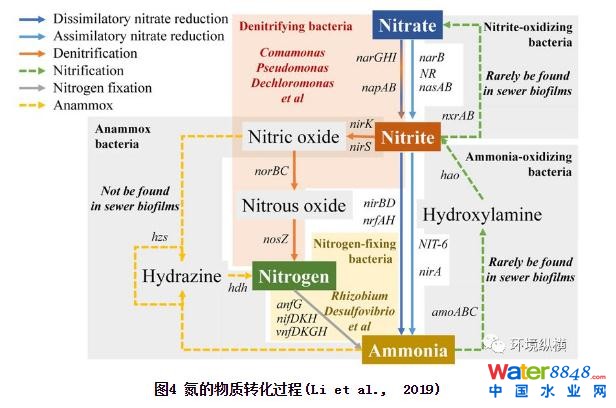

c) 氮

污水管道生物膜中存在氮循環功能菌,例如反硝化菌和固氮菌等(圖4)。在污水處理設施中常見的氨氧化菌和亞硝酸鹽氧化菌在污水管道生物膜中豐度很低,主要是由于管道整體的缺氧環境和污水中豐富的有機物強化了生長迅速的異養型細菌的增殖,而自養型的氨氧化菌和亞硝酸鹽氧化菌被逐漸淘汰。污水管道中可以發生顯著的反硝化過程,去除污水中部分硝酸鹽。宏基因組測序的研究結果也證明,污水管道生物膜中反硝化功能基因是所有氮循環功能基因中豐度最高的。但是,目前關于污水管道氮循環的研究相比于有機物降解研究和硫代謝研究仍然明顯不足。

d) 新型微污染物

污水管道中一些新型微污染物(包括部分生物標記物、抗性基因以及人工納米材料等)存在遷移轉化過程。一些基于污水的流行病學研究,研究了毒品、煙草和酒精等生物標志物在污水管道中的變化過程,通過獲得的結論預測區域內毒品、煙草以及酒精等在人群中的使用情況,取得了不錯的預測效果。污水管道生物膜中含有大量的抗性基因,是抗性基因的源和匯之一,具有潛在的安全風險。污水管道生物膜在代謝過程中產生了大量的代謝物,例如硫化物、半胱氨酸以及組氨酸等,可以與污水中的人工納米材料絡合,影響其在環境中的遷移轉化行為。展望

- 污水管道微生物研究主要集中在市政污水管道上,然而應用廣泛的真空流污水管道、農村污水管道以及工業污水管道中生物膜的研究仍然缺乏,需進一步探究。

-

已有管道生物膜結果多基于實驗室規模的穩定流態研究,而現實中的污水管道大多處于變化流態中。流態的變化會導致剪切應力的變化,進而影響管道生物膜的特性。因此,未來研究應關注流態變化對于管道生物膜的影響。

-

近年來,動態模型已應用于污水處理反應器的研究并獲得了不錯的模擬結果,其可進一步應用于管道生物膜的模擬研究中。

-

污水管道生物膜對于氮和新型污染物遷移轉化的研究尚不足,需進一步深入探究。

原標題:污水管道生物膜大揭秘