污水潛能開發,看看國外怎么做!

導讀

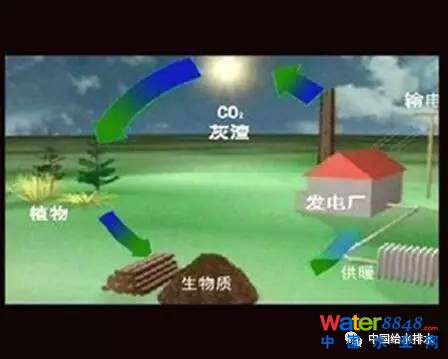

污水中含有大量化學能(COD)和熱能(余溫),其潛在含能值可達污水處理運行所消耗能量的9~10倍。轉化污水化學能和熱能其實可采用常規技術,傳統污泥厭氧消化和水源熱泵技術即可奏效。然而,看似簡單而又成熟的厭氧消化與水源熱泵技術在我國污水處理行業應用十分有限,并不普及。究其原因,技術顯然不是首要因素,政府管理層面意識和認識滯后乃主要瓶頸,缺乏有效的政策/法律、經濟補貼措施制約了對污水潛能的開發與利用。在這一問題上,歐美等發達國家或區域組織的作法與經驗值(如政策制定、法律形成、經濟補貼、稅收減免、市場調節等環節)得學習和借鑒。

作者簡介:郝曉地(1960-),男,山西柳林人,教授,從事市政與環境工程專業教學與科研工作;主要研究方向為污水生物脫氮除磷技術、污水處理數學模擬技術、可持續環境生物技術。現為國際水協期刊《WaterResearch》區域主編(Editor)。

1

國內概況

我國對污水潛能開發、利用起步較晚,但技術發展已經相對成熟,也曾出臺過一些政策、法規。但至今為止,污水潛能利用并不普及,污水源熱泵多用作示范,剩余污泥仍以填埋為主。盡管政府層面口頭、甚至書面支持,但污水潛能開發進程步履蹣跚,污水處理廠多擔心“買豆腐花了肉價錢”而沒有主動去發掘污水潛能。即使一些利用政府補貼建成的能量回收示范項目(污水源熱泵、污泥厭氧消化)也常因運行費用無法維持而“半途而廢”。

我國盡管已出臺一些相關政策、法規,例如,2005年頒布的《可再生能源法》、2008年發布的《城市污水處理廠污水污泥處理處置最佳可行技術導則》征求意見稿)、2010年2月發布的《城鎮污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術指南》(試行)以及 2012 年公布的《可再生能源發展“十二五 ”規劃》等。但是,這些政策法規顯得比較粗獷,大多是定性的,并沒有相應的經濟補貼或稅收減免定量措施。這便導致污水處理企業普遍認為,開發污水潛能是個“好經”,但念完后不但不會“解渴”,反而還會“挨餓”。可見,既要“念好經”也要讓企業“喝足”、 “吃飽”。政府只有從宏觀層面看清污水潛能開發對低碳經濟、甚至碳中和運行的好處,算清“大帳”,實施必要的經濟補貼政策才能真正推動污水潛能開發。

2

國際背景

世界上許多國家和地區主要是通過促進清潔能源、可再生能源發展而推動污水潛能開發與利用的。圖1 顯示了一些國家和地區可再生能源現狀。

圖1 一些國家或地區可再生能源現狀

在發展清潔能源與可再生能源的雙雙推動下,歐美等國家較早便開始了對污水潛能的開發與利用。其中,歐盟國家在歐盟政策框架指令下走在了世界前列。歐盟可再生能源利用的基礎是1997年歐盟理事會和歐洲議會通過的《白皮書社區戰略和行動計劃》。2003年歐洲議會又頒布了《生物燃料指令2003/30 / EC》,要求歐盟國家到2010年時交通運輸能耗中可再生能源和生物質能源的比例至少達到4.4%。歐盟委員會后續又出臺了《歐洲能源政策COM(2007)》、《歐洲2020戰略智能、可持續和包容性增長COM(2010)2020》等政策、法令,對可再生能源比例做出了強制性要求。2015年,歐盟《可再生能源行動計劃》分析顯示,歐盟國家可再生能源使用預計從2005年的4 181 PJ (1PJ=1015 J)達到2020年時的10 255 PJ。

此外,歐盟還設立了歐盟區域發展基金(EU funding),用于組織和發展與可再生能源相關的教育性項目和多媒體競賽。這也促進了人們對污水潛能的開發,2016年底,波蘭政府利用該項基金在格但斯克(Gdansk)投資560萬歐元建設了新型污水處理廠,該廠剩余污泥通過厭氧消化產甲烷后以熱電聯產(CHP)形式回收能量,能源貢獻相當于年發電量2.864 GW的發電廠(1 GW=109 W)。

2.1

政策、法律、法規

歐盟在污水潛能開發方面更加關注污泥利用和熱電聯產技術,而在利用污水熱能方面(污水源熱泵)的特定政策、法規則顯得薄弱。歐盟《能源效率指令政策(2012/27/EU)》以構建測量能源效率之共同框架去實現2020年能源效率提高的目標;該指令的關注點旨在能源供應方面,并沒有單獨提及污水余熱利用。在此之前的《可再生能源指令(2009/28/EG)》、《能源指令(2010/31/EU)》也沒有提及對污水余熱的利用。有關污水余熱利用目前尚未列入歐洲立法。盡管如此,一些發達國家在發展可再生能源的大框架下先行一步,在污水潛能開發方面制定了各自相應政策和相應法律保障。

瑞典是世界上最早認識到環境問題,并制訂相應環保法規的國家之一。在《邁向2020無油國家》宣言中,瑞典提出將在2020年成為全球第一個不使用石油的國家。這個行動宣言也直接促進對污水潛能的開發,并使之邁入一個新的階段。

德國在歐盟國家中沼氣發電產業一直處于世界領先地位,這主要得益于其完善的政策支持和有效的法律保障。2002年,德國開始實施《熱電聯產(CHP)法》,主要目的是鼓勵CHP大規模工程應用。經多次修訂,該法適用范圍由最初的火力發電不斷擴展至垃圾、廢熱、生物質能等領域。2012年,對CHP法再一次進行了修訂,主要是對經濟補貼的額度(有效期延長至2020年)進行了修改,旨在2020年CHP發電量比例達25%年。2015年《可再生熱法(EWärmeG,2015)》明確提及通過熱泵技術利用的環境熱也是一種可再生能量源。2016年7月8日,德國又出臺了《2017年可再生能源法案》(EEG2017),預示著德國能源轉型將進入全新階段,其投資利益回報將完全由市場進行調節。全新的可再生能源法案已于2017年1月1日開始生效,不再以政府指導價格收購電量,而是通過市場競價來發放補貼,競價最低的企業便可以按此價格獲得新建設施入網補貼。

英國環境協會發布《污水處理設施碳減排舉證》要求提高污泥厭氧消化普及率,指出最佳污泥厭氧消化+CHP每年可減少102 000 t CO2/a二氧化碳排放量(前提是50%英國污水處理廠進行升級改造),同時對產生的沼氣燃燒監控、后續科研、技術投入也提出了建設性意見。

蘇格蘭于2014年6月成立了SHARC能源系統組織,專門從事污水熱量回收技術工作。該組織在英國和歐洲獨樹一幟,專門為商建、民建筑制冷、供熱提供兼顧節能、成本與環保的綜合解決方案。這個組織推廣的熱能系統即采用污水源熱泵提取能量,以達到節能、碳減排的目的。目前,這種系統在蘇格蘭已有一些實際應用案例。

2010年頒布的《英格蘭和威爾士環境容量規定(2010修訂,EPR)》規定了設置污泥厭氧消化甲烷(CH4)燃燒設備的污水處理廠均需要燃燒許可證。這導致許多企業無法申請到適合熱量輸出<3 MW的燃燒許可證而嚴重阻礙了污泥厭氧消化的廣泛應用。為解決這一許可證限制弊端,英國環境機構準備發布新的財務狀況監管表,這將有利于燃燒許可證的發放,并會根據可能出現的實際情況繼續修訂,以利于污泥厭氧消化產能利用。

法國于2010年發布《國家可再生能源行動計劃》,對2020年可再生能源在能源結構、制冷/制熱、交通運輸、電力結構中所占的比例提出了具體要求,并對現行政策進行了修訂。行政程序的修訂克服了可再生能源發展的行政壁壘,同時增加了對增值稅的減免成都,以發展建筑節能、提高能源效率。與此同時,法國還增加了贈款資助研究、開發項目,并提出在鐵路等基礎設施投資方面考慮利用可再生能源。該計劃從可再生能源角度促進了污水潛能的開發與利用。

荷蘭在有機廢水厭氧消化領域研發與應用處于世界領先地位,從污水、廢物中收集資源和能源乃荷蘭一種循環經濟模式,亦有相應政策、法律支持。2010年荷蘭發布了《面向2030年的污水管理路線圖》,預測未來污水處理廠將轉變為能源工廠(NEWs),并列出了2010年—2030年間具體的發展目標和側重點,有效地促進了污水潛能開發。該“路線圖”指出,通過轉換污水中的化學能(COD)為電能、熱能將使污水處理廠產生超過其自身能耗的能量;利用動物糞便與污泥共消化將提供更多的沼氣發電量,相關立法也將隨即修訂。同時,污水中的熱能也是非常重要的潛能。夏季可通過水源熱泵提取污水中熱量存儲于地下水系統中,冬季再利用熱泵交換出熱量為建筑物提供高質量的熱能。荷蘭自2011年起實行《可再生能源激勵計劃(SDE +)》,向利用可再生能源發電企業和其他組織提供贈款(包括水務局在內的非營利組織),以鼓勵可再生能源發展。

作為歐盟成員國之一,愛爾蘭對污水潛能開發相對滯后。為了改善這一狀況,愛爾蘭《全國污水污泥管理計劃(NWSMP)》給出了利用污泥的政策和指導方針,明確指出污水污泥除了用作肥料和土壤改良劑之外,因其富含能量而可視為一種寶貴資源。該計劃要求增大對污泥能量的回收,并從中提取其他有用資源;明確提出污泥厭氧消化產CH4發電可顯著降低污水處理廠的能源成本。

瑞士雖不在歐盟成員國之列,但是,其獨立的法律體系比歐盟國家更加支持對污水潛能的開發。早在2004年,瑞士聯邦能源辦公室便發布了《污水熱回收處置指南(BFE,2004年)》,提倡污水熱能利用。后期又出臺了《能源法(2014)》、《能量調節法(2015)》。前者在宏觀上構建了能源供應框架,后者從微觀角度詳細規定、規范了對污水處理廠余熱的利用。

美國慣以立法形式對能源比例作出要求,收效顯著,例如,《2009年美國清潔能源與安全法》中包括了清潔能源、能源效率、減少全球變暖與污染、向清潔能源經濟轉型等4個方面的內容。該法規定,從2012年開始,年發電量在100萬MW·h以上的電力供應商每年必須有6 %的電力供應來自于可再生能源,直至增加至2020年的20%;同時要求至2020年時,各州電力供應中至少有15%以上電力供應必須來自可再生能源。在該法的規定下,預計美國到2020年生物質發電量將高達200 TWH。在鼓勵污水處理廠CHP方面,美國于2009年啟動了《復蘇與再投資法案》,建立了美國環境保護署(EPA)清潔水狀態周轉基金(CWSRF)項目。該項目可向初次安裝CHP系統的污水處理廠提供為期20年利率為1.625%的低息貸款。CHP融資通常來自國家或地方債券、當地公用事業或第三方業主/運營商或州/聯邦的貸款和贈款。

早在 2001 年 4月,澳大利亞就制定了《強制性可再生能源目標》;2009 年又對該目標進行了修訂,確定到2020 年可再生能源電力生產要占到其總電力供應的20%。近年來,澳大利亞政府還多次修訂了《可再生能源(電力)法》和《可再生能源(電力)(收費)法》。《2010 年可再生能源(電力)法》則要求通過簽發可再生能源證書,并要求電力特定購買者提交法定數量證書,以獲取年度電力來促進可再生能源的發展。

2.2

技術扶持

雖然污水中含有大量化學能(COD)、熱能(余溫),但由于技術轉化效率、操作管理水平有限,使得能源化利用效果在實踐中顯得差強人意,這從另一角度也挫傷了污水處理企業開發潛能的積極性。因此,發達國家普遍高度重視可再生能源的研發,并為此制定了許多技術扶持政策,這對我國具有很好的借鑒意義。

2.2.1

研發政策

德國是最早鼓勵新能源研發與示范的國家,多項可再生能源技術專利數量上居世界第一,其中包括含污水潛能開發在內的生物質能技術、風力發電技術等。

英國政府為履行可再生能源義務責令成立了“國家能源研究中心”,以匯集各方精英協調研發活動,并實行數據共享。同時,英國正在籌備“可持續能源政策辦公室”,負責監督和評價現行政策,并順應形勢進行戰略修訂。

倡導“能源獨立”的美國對生物質能科研投資力度非常之大。截至2007年,對包括污泥厭氧消化產CH4發電在內的生物質能利用的研發投入已經超過10億美元。并于2011年3月31日發布了《未來能源安全藍圖》,提出了確保美國未來能源供應和能源安全的三大戰略:1)注重在清潔能源領域開展全球合作;2)推廣節能減排,提高能源利用效率;3)激發創新精神,加快發展清潔能源。該內容的頒布有效推動污水潛能研發和投資進程。

日本是亞洲較早開發污水潛能的國家。早在1997年—2008年期間,日本建有污泥厭氧消化設施的污水處理廠已達310座,占其污水處理廠總數的16 %。為了進一步促進污水潛能開發,日本國土交通省在2005年推出了由其主導、為期3年的“下水道污泥資源化技術和先端技術引導(LOTUS)”項目。LOTUS包括“下水污泥生物質燃料化”、“下水污泥和生物質同時處理回收能源”、“促進消化污泥減量和沼氣發電”等,極大地推動了污水潛能開發的工程應用。

2.2.2

產業化政策

傳統厭氧消化產CH4的單一利用模式會限制污水潛能進一步開發。為此,瑞典、瑞士等國家開發了沼氣提純、凈化后用作車用燃料和民用天然氣等利用新途徑,實現了能量開發產業化和商品化應用。

自1996年起,瑞典開始提純沼氣作為汽車燃料使用,并制定了相關標準,已成功地將沼氣用作汽車、火車燃料,也形成了良好的運作模式。此外,將污水熱能直接用作供熱或制冷應用也比較普遍。瑞典是利用污水源熱泵供應城市供熱取暖最早的國家。1981年6月世界上第一座污水源熱泵系統便在斯德哥爾摩Sala鎮投入運行,裝機容量為3.3 MW。瑞典首都斯德哥爾摩樓宇建筑物供熱方式中約有40 %釆用熱泵系統,其中約10 %利用的是污水處理廠二級出水轉換的熱量。從處理后污水中交換的能量十分可觀:一個處理能力為1×104m3/d的污水處理廠,冬季從污水中提取7 ℃溫差的熱量,可滿足8.37 ×104m2建筑物供暖需要;夏季向污水中釋放12 ℃溫差的能量,可為6.5×104m2的建筑物供冷。

瑞士效仿瑞典模式,近年來在生物天然氣車用方面突飛猛進。利用剩余污泥加入其它有機廢棄物共消化生產沼氣,不僅解決了污泥、固體廢棄物二次污染問題,又可取得相當可觀的CO2減排效果。以首都伯爾尼市(30萬居民)為例 ,2010年已有1.5萬多輛汽車(主要為大型公交車)使用生物天然氣,其中一部分則來自該市污水處理廠生產、提純的沼氣。

2.3

經濟政策

污水含能利用成本和發電電價較高,相對于化石能源價格缺乏市場競爭優勢。為了鼓勵潛能開發,可再生能源發電量或電價補貼政策已成國際慣例,稅收優惠和其它費用減免也較為常見。

2.3.1

生產及上網補貼

德國是固定上網電價政策的發源地,也是歐盟中可再生能源補貼支出最高的國家之一。德國從FIT(固定價格)制度發展演變成FIP(獎勵+市場價格)制度,現已被歐洲國家廣泛采用。FIT制度是根據發電裝機容量從小到大分類遞減上網收購電價,也就是說發電規模越小收購電價越高,旨在保護發展初期的微小企業。逐漸更新后的FIP制度廢棄了原FIT制度中發電量全額義務收購的條例,轉為要求可再生能源發電量直接進入電力市場銷售,對長期維持一定水平電價的企業進行“售后”獎勵。自2009年起,德國沼氣工程基本發電并網補助為0.0779~0.1167歐元/ (kW·h)。利用動物糞便、生物垃圾(餐飲、市政固體垃圾)等作為原料的沼氣發電力工程可額外獲得最少0.03歐元/ (kW·h)補助,較2004年增加了0.01歐元/(kW·h);此外,還另享有技術創新補助0.02歐元/ (kW·h)。裝機容量低于70 kW的沼氣發電工程還可獲得15 000歐元的補助金或低息貸款。

2011年以來,法國開始實行沼氣工程發電注入天然氣電網的政策,并規定保持固定稅率在0.05~0.15歐元/kW·h之間15年不變。這里所指的沼氣(CH4)可以被任何燃氣供應商或上級買家購買,這種自由交易模式增加了市場活力。法國2016年頒布了《能源過渡法案》,建立了包括FIP(feed-in-premium)方案在內的支持可再生能源發電計劃,相對于原有政策增加了細節性內容。法案指出實行FIP方案的兩種途徑:一是與能夠簽訂15~20年合格技術方直接簽訂合同;二是通過競爭性招標簽訂合同。對簽訂合同的企業也設置了準入門檻,規定從垃圾填埋場、污水處理廠獲得沼氣發電量在500 kW以上的企業具有直接承包的技術資格;生物質沼氣發電量在500 kW以上的單位則具有技術招標資格。

如上所述,荷蘭在有機廢水厭氧消化領域研發與應用處于世界領先地位,這完全依賴于政府財政在污水能源回收/利用(沼氣發電)方面的經濟補貼。自2005年1月起,從動物糞便、剩余污泥等底物厭氧消化產生的沼氣發電量,可獲得政府0.091歐元/(kW·h)現金補貼,成為一種富有成效的發展可再生能源激勵措施。上文提及的《可再生能源激勵計劃(SDE +)》也有相應的財政補貼規定;2014年該計劃發放專項資金總額達35億歐元;2017年該計劃預算高達60億歐元,面向風能、太陽能、地熱能、水能和生物質能等各種可再生能源項目,而最高補貼額度從2016年0.15歐元/(kW·h)降至目前的0.13歐元/(kW·h),旨在激勵企業盡可能以低成本生產更多的可再生能源。

2.3.2

稅收抵扣及其他優惠

丹麥Marselisborg污水處理廠是全球首個能單純從污水中回收能量并實現能量盈余的成功案例。污水處理之所以扭虧為盈與丹麥財政支持是分不開的。2010年丹麥制定的《2050年能源發展戰略》中提及,丹麥將大力發展可再生能源,計劃在2050年完全擺脫對化石燃料的依賴。根據2012年《能源協議》,丹麥給予沼氣發電工程建設補助由原來的20% 提高至39%,2013年—2015年間政府投資7 000萬丹麥克朗(約合1 000萬美元)用于混合燃料汽車加氣站等基礎設施建設。

瑞典對建設沼氣發電工程的企業/農場給予工程投資30%的補貼,對沼氣純化后替代車用燃料免征化石燃油使用稅,減征沼氣企業增值稅,免征車輛擁堵稅(僅限斯德哥爾摩等大城市)。對 CO2超過一定排放量的車輛則征收車輛附加稅,起征車輛排放底限由2012年的120 g/km 降低至2013年的 117 g/km,而可再生能源環保車量起征點放寬至150 g/km。使用環保型燃料的車輛還也可享受國家購車補貼以及一些區域性優惠政策,如,免費停車等。2013年起,瑞典開始實行對使用包括“人造”天然氣(CH4)在內的環保車量免征5年車輛稅的政策。

為促進污水潛能開發的迅速發展,歐美等發達國家還采用了約束性指標、配額、綠色證書等方面的措施。在此方面,英國實行比例配額和義務證書(ROC)制度;比例配額指用電企業從電力企業購買的電量必須包含規定比例的“綠色電能”,否則企業將面臨10%的罰款;而ROC制度重點在于可再生能源(電力)義務證書,電力供應商有義務供應一定比例的可再生能源電力,提交 ROC 或購買 ROC, 以履行義務。瑞典、意大利、比利時、波蘭、挪威等國家也實行了類似的比例配額制度。

2.4

日趨完善的污水潛能開發政策

作為污水潛能發展的風向標,政府政策具有極強的時效性和針對性。污水潛能開發政策從無到有、從略到細,實現了以無害化處理污泥為主,到以獲取優質可再生能源為目的的戰略性轉向,反映出政府部門高屋建瓴,認識水平不斷提高和轉變,污水潛能開發政策也與時俱進。

2013 年12月8日,英國《能源法》正式引入差額支付合同制度(CfD),要求可再生能源電力企業義務在電力市場銷售電力,并與交易方(電力購買者)簽訂差額支付合同。當市場價格超過合同基準價格時,政府補貼電力企業合同差額,即,相對于合約價格實行“多退少補”。另外,對正在采用某種技術進行可再生能源電力生產的企業,規定用競標形式確定基準價位,進而制定最大補助額值。英國改革方案的實施彌補了ROC政策下電力供應商購買可再生能源義務證書積極性較差的缺陷。

德國自出臺相關政策以來,又進行了多次修訂和補充,現行鼓勵污水潛能開發的政策如表1所示。

表1 德國鼓勵沼氣發電產業發展的法律及政策措施

|

措施 |

熱電聯產(CHP) |

供熱 |

人造天然氣并網 |

車用人造天然氣 |

|

目標 |

2020年可再生能源發電占總發電量20% |

2020年14%來自可再生能源 |

2020年注入 60×108 m3 |

生物燃油替代化石燃油路線圖 |

|

立法手段 |

REL促進法:可再生能源發電量占17.1% |

市場推進計劃:撥款、低息貸款 |

地位視同天然氣 |

2015年分別替代4.4%和3.6%柴油和汽油 |

|

經濟激勵 |

根據可再生能源法(EEG)免除能源稅 |

免除能源稅 |

免除能源稅 |

免除能源稅,零售價低于柴油和汽油(等能量當量) |

|

基礎設施 |

現成電網 |

- |

擴建現有天然氣管網 |

由天然氣/保險公司提供服務 |

2016年4月1日起,日本全面放開電力零售市場,允許所有用戶自由選擇供電商;取消批發市場的價格管制,鼓勵供電商、十大區域電力公司和售電商同時進入交易市場,在交易所(JEPX)中進行余缺電力的交易。 市場化的改變為可再生能源發電入網注入新的活力。

3

橫向思考

縱觀各個先行國家在污水潛能開發方面的舉措,從方針政策到法律法規、再到補貼納稅等等,總體上體現了政府通過制定政策、法律、法規而實施的宏觀調節作用,相應的經濟補貼、稅收減免措施則顯示了經濟上“四兩撥千金”的效果,亦體現了社會的公平性。上有政策,下有好處;政策定位了企業的發展方向,經濟補貼/稅收減免則保證了企業的收益;立法又能確保公平交易,且能根據實際情況及時作出改進和修正。在此方面,德國經驗值得借鑒;他們結合國情,從硬性規定過渡到軟性激勵;當發展到一定階段時,又通過逐年減少甚至取消補貼優惠政策來刺激電力供應商不斷更新能源技術以降低成本,帶動可再生能源向更成熟階段發展。

我國對污水潛能開發起步較晚,目前基本處于劣勢狀態。政府相關政策頒布不及時、內容不適時、無相應經濟補貼措施將使污水潛能發展進一步受阻。現行有關政策、法律也只是給出了一個大致框架,企業實際操作性很弱。由于缺乏細節性內容,對補貼和優惠等激勵政策還沒有明確標準,很難取得預期效果。可見,我國開發污水潛能的當務之急是首先從國家和地方層面制定出適時的補貼、優惠政策,其次才是從科技層面上鼓勵和指導污水潛能技術研發。

(更詳細內容參見《中國給水排水》第12期:污水潛能開發取決于適時補貼政策,作者:北京建筑大學 郝曉地、羅玉琪、林甲、曹達啟)

微信號:CNWW1985

投稿咨詢:022-27835707

廣告咨詢:022-27835639

發行咨詢:022-27835231

投稿郵箱:cnwater@vip163.com

污水中確實蘊含著巨大的潛在能量 國內污水潛能定量計算結果首次發布 來源:中國給水排水-cnww1985 郝曉地

國內污水潛能定量計算結果首次發布

來源:中國給水排水 郝曉地

截至目前,國內尚未發現對污水中潛能進行定量計算的報道,對于污水潛能大多引用國外數據,并引發一些質疑。為此,北京建筑大學中—荷未來污水處理技術研發中心郝曉地教授團隊試圖通過之前已建立的能量平衡與計算模型,分別定量計算污水中蘊含的化學能與熱能含量,以詮釋污水潛能的蘊藏量以及可以回收利用的價值,讓業內人士真正了解污水潛能的來源與豐量。

郝曉地(1960-),山西柳林人,教授,從事市政與環境工程專業教學與科研工作,主要研究方向為污水生物脫氮除磷技術、污水處理數學模擬技術、可持續環境生物技術。現為國際水協期刊《WaterResearch》區域主編(Editor)。

污水中含有有機物(COD)化學能和余溫熱能,但這種潛能一直不被人們所重視。計算表明,污水所含化學能、熱能理論值雖然前者小于后者,但相差倍數(3.33)不大,取決于進水COD濃度。然而,COD化學能在能量轉化過程中有相當一部分并不能回收或受限于能量轉化效率而不能全部轉化。

對某實際污水處理廠(COD=400mg/L)潛能轉化計算顯示,污泥厭氧消化產甲烷(CH4)后實施熱電聯產(CHP)可轉化的化學能折算電當量僅為0.20kW˙h/m³,只能滿足實際運行耗能0.37kW˙h/m³的53.2%。因水源熱泵可轉換熱能(全部出水,4oC溫差)1.77kW˙h/m³(供熱)/1.18kW˙h/m³(制冷),所以利用不到15%的出水量(供熱9.8%、制冷14.7%)即可彌補46.8%碳中和運行赤字能量。總之,實例廠供熱時出水熱能與化學能所占總潛能值比例分別為90%和10%;折算電當量后,總潛能值為1.97kW˙h/m³。

有關污水化學能與熱能計算顯示,城市污水中所蘊含的潛能(化學能+熱能)值可達污水處理耗能的9~10倍。同時也有人指出,城市污水中化學能約占總潛能值的10%,而90%的污水潛能由熱量產生;美國原污水中廢熱和化學能含量約為1500億kW˙h,其中80%為廢熱,20%為化學能。然而,這些被定量的污水潛能值在文獻中很難找到具體的估算方法或計算有誤,對大多數人來說似乎還是一個比較模糊的估計值,仍屬于“定性”范圍。

1污水潛能理論計算

1.1化學能計算

有關污水有機物中蘊含的化學能,一些研究者從不同角度進行過定量評估。化學能評估大都基于生活污水所含有機物的COD值,以兩種方式表征:1)單位COD含能值;2)單位(m3)水量COD化學潛能值。本研究采用第二種方式計算污水有機物理論化學潛能值。污水有機物最大理論化學潛能值是指污水所含COD全部提取(不含微生物分解)并轉化為甲烷(CH4)的能量值,且不考慮轉化過程的實際能量損失。假如城市污水COD含量為400mg/L,所含化學能可按CH4氧化計量方程計算,見化學計量式(1)。

![]()

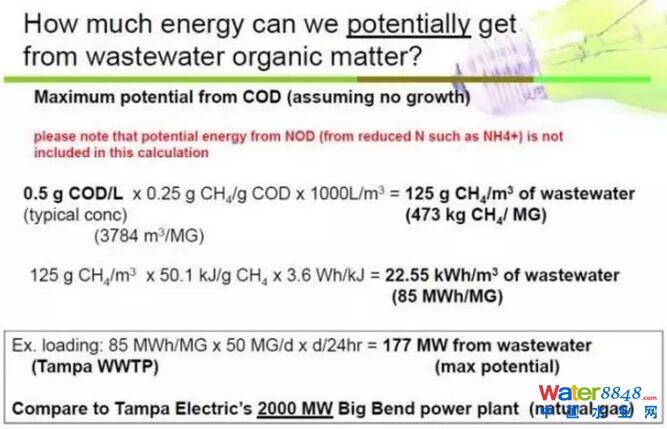

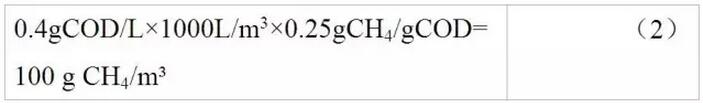

根據公式(1),0.25gCH4氧化需要消耗1gO2。換句話說,1gCOD可以產生0.25gCH4。據此,COD=400mg/L的污水每m3可產CH4理論量為:

因為CH4燃燒熱為50200kJ/kg,所以,當污水COD含量為400mg/L時,每m3污水理論最大化學潛能值為:

![]()

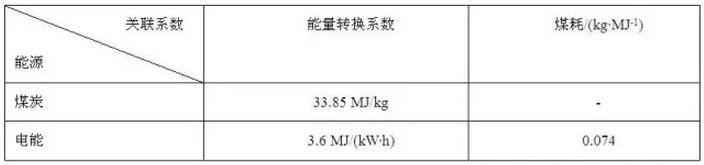

污水化學能顯然取決于進水COD濃度,不同COD濃度下每m3污水所能獲取的理論最大化學潛能值可根據表1能源換算關系轉變成電當量,具體計算結果如圖1所示。具體而言,COD=400mg/L時轉換的電當量為0.56kW˙h/m3。

表1能源換算關系

1.2熱能計算

污水處理廠出水流量、水質一般較為穩定,且水溫變化不大,夏季在20~24℃之間(低于空氣環境溫度),冬季處于10~15℃范圍(高于空氣環境溫度)。因此,非常適合應用水源熱泵工程。城市污水中所賦存的理論冷/熱量可用(4)式計算。

![]()

式中:A—城市污水冷/熱量,kJ

M—污水質量,kg

Δt—污水進出水源熱泵機組溫差,℃

C—污水比熱容,計算時取比熱容4.18kJ/(kg˙℃)

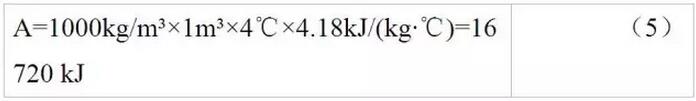

若取污水熱能溫差為4℃,則每m3污水中所含理論熱能值為:

將每m3污水中所含熱能值根據表1能源換算關系轉變成電當量為1.85kW˙h/m3。

1.3熱能與化學能比值

圖1不同COD濃度下污水熱能與化學能比值以及每m3污水所含化學潛能理論值

2污水處理廠潛能轉化計算

2.1化學能轉化計算

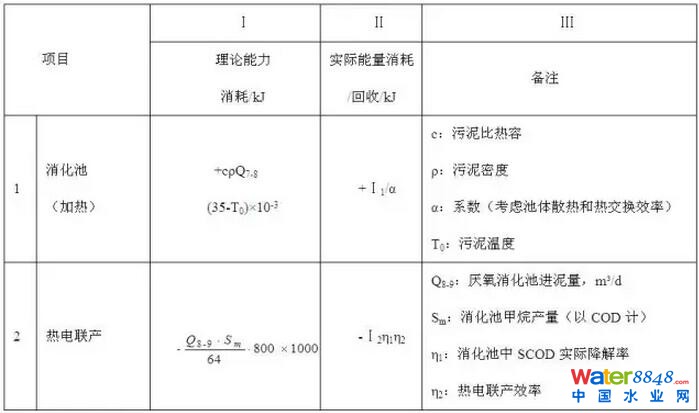

不同污水處理工藝因運行工況和所需設備不同導致處理過程耗能以及最終可回收的能量存在一定差異。本研究以目前包括脫氮除磷在內而廣泛使用的A2/O工藝為藍本,根據之前已構建的能量轉化物料平衡,參考圖2所示的流程編號建立計算公式。假設污泥厭氧消化產生的沼氣以熱電聯產(CHP)方式利用,并以此計算化學能轉化值,主要計算公式列于表2;其中,能量消耗定義為正,能量回收顯示為負。

圖2化學能轉化模型參考工藝流程

表2化學能轉化計算公式

2.2熱能轉化計算

水源熱泵總供熱量/制冷量可用式(6)計算。

![]()

式中:AR/L—熱泵總供熱量/制冷量,kJ;下標R/L分別代表供熱/制冷工況;

W—熱泵所消耗電能對輸出熱能的貢獻值。

根據相關研究,W可利用水源熱泵供熱/制冷系數COP(表示輸入1kW˙h電的熱量,可以產生多少kW˙h的熱量,無因次)計算,即A:W:AR/L=COP±1:1:COP(供熱時取“-”,制冷時取“+”);其中,COP表征了水源熱泵消耗電能轉化熱能的能力。

公式(6)中的“±”號選取根據不同目的而異。冬季供熱時,因水源熱泵消耗電能向污水轉化熱能,提高了輸出熱能值,所以取“+”,夏季制冷時,水源熱泵消耗電能向污水轉化熱能為負,降低了輸出熱能值,因此取“-”。

3案例計算、分析

污水實際可以獲得的潛能與所處地域、工藝選擇、處理規模有關。本研究以具有地域代表性的北方城市北京為例,選擇目前廣泛采用的A2/O工藝,處理規模選大型污水處理廠,根據上述列出的化學能、

3.1案例污水處理廠概況

北京某市政污水處理廠采用A2/O工藝,處理規模為60萬m3/d。該廠全年平均進/出水水質以及相關運行參數列于表3。初沉與剩余污泥經過厭氧消化穩定后脫水減量,厭氧消化池產生的沼氣假定通過熱電聯產(CHP)加以利用。

表3案例污水處理廠水質及運行參數

3.2化學能轉化計算

根據之前已經建立的物料平衡模型,物料衡算中不考慮污泥外回流和混合液內回流,忽略初沉池和二沉池排泥對水量的影響,并假定初沉池對COD截留不影響后續脫氮除磷效果,亦不考慮曝氣池內COD揮發損失,對案例廠進行物料衡算,得出厭氧消化池中產生甲烷量Sm=23.64kgCOD/m³。

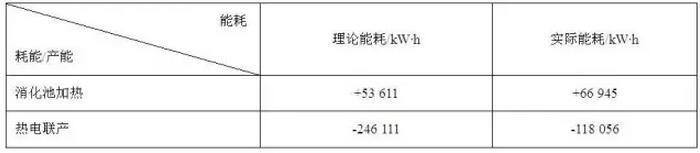

據此,再根據表2相關計算公式,可對化學能轉化進行計算,其中,c=4200J/(kg˙℃),ρ=1020kg/m3,α=0.8。案例廠厭氧消化池設計進泥量為3000m³/d,Q8-9=Q7-8=3000m³/d。因為在消化池中溶解性COD(SCOD)并不能完全被降解(我國SCOD在消化池中的平均降解率為0.6),厭氧消化產沼氣熱電聯產的效率一般在65~90%(計算取值80%),所以,最后可得出案例廠工藝化學能轉化計算結果,列入表4。

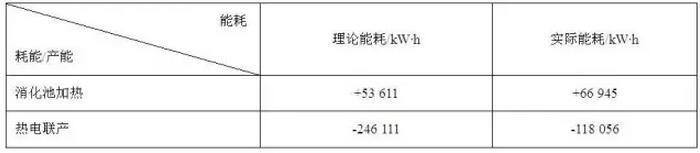

表4案例污水處理廠工藝化學能轉化計算結果

表4計算結果顯示,污泥厭氧消化產CH4如果實施熱電聯產,所產生的能量遠高于厭氧消化池加熱所投入的能量,即,污泥厭氧消化確實是一種能量轉化并輸出的必要單元。產生的凈能量也就是污水有機物在完成基本污染物去除功能(脫氮除磷兼COD去除)后所獲得的實際化學能,可以抵消曝氣、回流、消化池加熱等環節的能量消耗,以減少對外部能源的依賴。

3.3熱能轉化計算

案例廠出水流量、水質均較為穩定;水溫變化不大,夏季在20~24℃之間(低于空氣環境溫度),冬季處于10~15℃范圍(高于空氣環境溫度)。因此,非常適合應用水源熱泵工程。利用公式(4),取用案例廠處理后的出水(60萬m3),提取溫差設定Δt=4℃,則案例廠每天出水所含熱量計算如下:

根據綜合公式(6)和COP定義得到熱泵實際供熱量/制冷量的變形計算公式(8)。

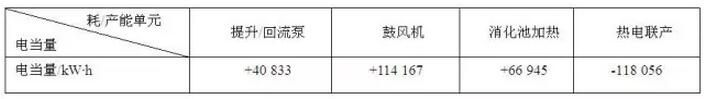

計算中,分別取熱泵機組供熱COP為3.5、制冷COP為4.8,利用公式(7)、(8)以及表1中能源換算關系,可計算系統可獲取的熱/冷量、系統供熱/制冷時機組實際能耗,計算結果見表5。

表5水源熱泵系統利用案例廠出水可產生的當量電量

表5顯示,水源熱泵系統在供熱工況下,每消耗494211kW˙h電量,可產生1556544kW˙h的電當量,熱泵機組每天凈產出電當量1062333kW˙h。在制冷工況下,每消耗213022kW˙h電量,可產生920179kW˙h電當量,熱泵機組每天凈產能電當量707157kW˙h。可見,案例廠如果采用水源熱泵系統,節能與能量回收效果非常明顯。

綜上所述,將水源熱泵系統從污水中獲取的熱能與污泥厭氧消化產CH4后熱電聯產轉化的化學能相比,熱能顯著高于化學能;供熱時熱能與化學能比值為1062333/118056=9.0,制冷時熱能與化學能的比值為707157/118056=6.0。

3.4潛能評價與碳中和運行

為評價污水可獲潛能與污水處理碳中和運行的可行性,將上述案例廠每天經轉化可獲得的潛能值與實際運行耗能進行比較,數據列于表6,其中,輸入為正,輸出為負,能量單位kW˙h。

表6案例廠能耗及可獲化學能

表6顯示,案例廠實際運行時每天總能耗為221945kW˙h。這表明,經熱電聯產產生的化學能只能滿足該廠曝氣、回流、厭氧池加熱等主要耗能單元的53.2%,并不能涵蓋全部運行能耗。但是,如果用水源熱泵彌補46.8%碳中和運行能量赤字,每天只需使用5.9萬m3(供熱時)和8.8萬m3(制冷時)的出水,僅相當于60萬m3/d處理水量的9.8%和14.7%。也就是說,只需利用不足15%的出水熱量即可彌補化學能在實現碳中和運行時的能量赤字。可見,污水余溫所含能量之巨大,85%的熱/冷能可供廠外周邊供熱/制冷用戶使用。

案例廠實際運行能耗為0.37kW˙h/m³;熱電聯產轉化的化學能電當量為0.20kW˙h/m³;供熱/制冷時(全部出水)熱能電當量分別為1.77kW˙h/m³和1.18kW˙h/m³。電當量折算表明,供熱時化學能與熱能潛能值合計為1.97kW˙h/m³,制冷時合計為1.38kW˙h/m³。

4結語

污水有機物化學能與余溫熱能計算表明,污水中確實蘊含著巨大的潛在能量。污水所含化學能、熱能理論值雖然前者小于后者,但相差倍數不大,取決于進水COD濃度。如果進水COD=400mg/L,與獲取4℃余溫差熱量相比,熱能約為化學能的3.33倍。

然而,有機物化學能在實際能量轉化過程中有相當一部分不能回收(如COD氧化分解至CO2部分,即分解)或散失(受限于能量轉化效率)。實際案例計算表明,以水源熱泵轉化同樣溫差(4℃)熱能實際可獲取的熱/冷量分別是污泥厭氧消化產甲烷(CH4)后熱電聯產(CHP)可獲得化學能的9.0倍(供熱)和6.0倍(制冷),即供熱時污水熱能與化學能所占比例大約為90%和10%,與國際專家聲稱值(90%和10%)完全一致。

污水潛能折算電當量后顯示,熱電聯產轉化的化學能電當量為0.20kW˙h/m³,而供熱/制冷時(全部出水)電當量分別為1.77kW˙h/m³和1.18kW˙h/m³。電當量折算表明,供熱時化學能與熱能潛能值合計1.97kW˙h/m³,制冷時合計1.38kW˙h/m³。

案例廠實際運行能耗為0.37kW˙h/m³,上述經轉化后可獲得的有機物化學能(0.20kW˙h/m³)僅能滿足碳中和運行能量需求的53.2%。碳中和赤字能量(46.8%)利用不足15%(供熱9.8%/制冷14.7%)的出水量中熱能即可獲得滿足。

污水潛能計算結果預示著我國污水處理行業若要實現碳中和運行,僅靠有機物化學能是遠遠不夠的,必須就近考慮利用潛在、巨大的污水余溫熱能。誠然,污水熱能是一種低品位能量,不可能用于發電目的,只能直接、近距離熱/冷量利用。這就需要市政熱力規劃進行全盤考慮,將污水處理廠大部分熱能提取而供出廠外,用以交換自身碳中和運行赤字電量。