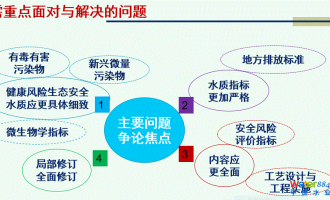

陳吉寧。視覺中國 資料圖

一個月來,陳吉寧很忙。

為應對華北地區連日的空氣重污染,他坐鎮一線指揮,連續強力發聲,還撂下狠話,對應急預案啟動不及時、應對工作不力的單位和個人要嚴肅追責。而在之前的一個月里,陳吉寧更是風塵仆仆,先是到湖北宣講十八屆五中全會精神,后是奔赴陜西指導甘肅尾礦泄漏造成的三省水污染應急處置,如此密集的行程安排讓大家感受到了他高效務實的工作作風。

年初,陳吉寧從清華校長晉升環保部長,提拔之快,轉型之大讓很多人沒有想到,大家對這位清華校長能否扛起急難險重的環保重任尚存觀望態度,不過,他很快用環境治理方面的積極作為證明了中央的用人智慧。更讓人沒想到的是,陳吉寧不僅是環保領域的實干家,還是一位把黨風廉政建設主體責任牢牢扛在肩上的反腐干將。

這樣的全新認識,來自于環保部紀檢組12月11日對該部科技標準司原司長熊躍輝的“雙開”通報。長安街知事(微信ID:Capitalnews)發現,像這樣的反腐重磅,在陳吉寧上任后,已經密集出現。

上任一月立查違反“八項規定”問題

一月底,陳吉寧出任環保部黨組書記。他接手的頭一件大事便是對中央巡視組反饋的問題進行整改。巡視組反饋意見3天后,陳吉寧迅速主持召開黨組會議部署整改。他在會上表態,抓緊篩選一批、查處一批、處分一批、通報曝光一批環境違法典型案件和移交的問題線索。

2月27日,陳吉寧正式出任環保部長,履新僅一月,環保部紀檢組就通報了直屬單位4起違反中央“八項規定”案件,核安全中心主任李宗明、黨委書記梁士彪,中國環境科學學會秘書長任官平,環保部環境工程評估中心原主任李海生、黨委書記梁鵬等多名局級干部被追責。

7月底,王岐山主持召開座談會,就修訂廉政準則和黨紀處分條例征求意見,強調各級黨委和紀委要切實擔負起主體責任和監督責任,敢于擔當、敢于執紀,從小錯抓起,動輒則咎,早發現早處置。會議結束沒幾天,環保部紀檢組就對部內52個部門和單位領導班子進行約談,擰“發條”、敲“警鐘”,傳導壓力。如此大規模的約談行動,在中央部委中發揮了示范帶動作用。

上任半年兩“老虎”落馬

8月份,關于環保部的反腐新聞最為密集,除了上文提到約談之外,已從環保部副部長任上退休兩年多的張力軍和科技標準司司長熊躍輝先后落馬。拿下張力軍一事,極具震撼力,他是本輪反腐以來,環保領域落馬的首位高官,以至于很多小伙伴們驚呼,環保這樣的清水衙門也能出“老虎”?

有報道稱,張力軍長期分管污染防治領域,他涉嫌利用職權授意并伙同編造虛假資質、篡改國家標準、串通騙取中標、制售假冒偽劣計量用檢測產品牟取暴利。大家可能會問,打“老虎”是紀委的事,跟陳吉寧有何關系。事實上,支持反腐是黨組書記履行黨風廉政建設主體責任的重要內容,環保領域專業性極強,又很敏感,調查取證非常不易。紀檢部門如此迅速地拿下張力軍,定然同陳吉寧這位黨組書記的支持密不可分。

值得注意是的,上文提到的熊躍輝8月底才被通報落馬,不到4個月就作出了處理決定。通報顯示,對熊進行紀律審查的正是環保部紀檢組,如此之高的工作效率正體現了環保部黨組班子對懲治腐敗的高度重視。

整治紅頂中介“打蛇打七寸”

環評領域是環保系統腐敗的“重災區”,也是容易滋生腐敗的風險點。在支持案件查處的同時,陳吉寧重拳出擊,著手徹底整頓環評“紅頂中介”,從根本上解決環評權力尋租問題。

今年全國“兩會”期間,陳吉寧就在記者會上表示,今年將率先完成部屬8家環評機構脫鉤,其他地方“紅頂”環評中介,則分批分期全部脫離,“逾期不脫離的,一律取消環評資質”。話音剛落,環保部在“兩會”結束后立刻公布了《全國環保系統環評機構脫鉤工作方案》,要求全國環保系統環評機構分三批,在2016年年底前全部脫鉤或退出建設項目環評技術服務市場。

上個月,環保部連續發布公示消息,擬批準北京國寰環境技術有限責任公司等3家環評機構脫鉤,至此,環保部8家部屬環評機構將全部脫鉤。

環保部約談市長成常態

今年是新《環境保護法》實施的第一年,新法能不能裝上“鋼牙利齒”,關鍵在于執法督查工作是不是嚴格到位。3月20日,陳吉寧在環保部督查工作座談會上強調,2015年的環境執法督查要實現由“以查企業為主”轉變為“查督并舉、以督政府為主”,利用好通報、約談等方式,切實推動地方政府環保主體責任落實。

陳吉寧履新環保部兩個月內,河北滄州、山東臨沂、河北承德及河南駐馬店4個城市的政府負責人先后被約談,節奏明顯提速。市長因治污不力被約談已成為新環保法執行的新常態。

約談是推進環保工作的一項措施,同反腐有何關聯?新版黨紀處分條例內就有這樣的要求:黨組織負責人在工作中不負責任或者疏于管理,給黨、國家和人民利益及公共財產造成較大損失的,對于直接責任者和領導責任者,將給予警告或者嚴重警告處分。市長是黨委副書記,是黨委班子的主要領導成員,必須高標準執行黨的工作紀律。環保部門約談市長,強化他們的危機意識,相當于提前設置了一道紀律關口,降低了地市領導的從政風險。而對于環保部門而言,推進約談提速和環保問責,也必將促進自身工作作風的改進和工作紀律的強化。

長安街知事(微信ID:Capitalnews)此前曾為大家介紹過今年“兩會”上王岐山與陳雨露的一段交流,當時陳吉寧也在場,他對岐山書記“把紀律挺在前面”的要求定是理解深刻,上任不到一年,他一手抓環境治理,一手抓正風肅紀,讓人感受到了這位學者型官員的“鐵面”,也不由得為他敢于擔當的工作作風點贊。

【人物】陳吉寧這一年

2015年,被稱為“史上最嚴”的新《環境保護法》開始實施。陳吉寧說,“一個好的法律不能成為‘紙老虎’,我們要讓它成為一個有鋼牙利齒的‘利器’,關鍵在于執行和落實。”

2015年1月27日,即將離任的陳吉寧在清華大學作了最后一場演講,題目為《選擇與堅持》。翌日,環境保護部召開機關全體干部大會,中央組織部副部長王爾乘宣布中央決定,陳吉寧被任命為環保部黨組書記。一個月后的2月27日,十二屆全國人大常委會第十三次會議經表決通過,決定任命陳吉寧為環境保護部部長。

從學術殿堂一步踏上國家部委的高位,51歲的陳吉寧成為共和國最年輕的部長,這樣的先例并不多。

環境形勢日趨嚴峻,民眾高度關注,履新這一年來,陳吉寧過得一點兒都不輕松。要解決的問題太多,讓他對環保工作和自身的要求,也前所未有地嚴苛起來。

在2016年1月11日召開的2016年全國環境保護工作會議上,陳吉寧對來自全國各地的環保廳局長們說,“當前圍繞改善環境質量這個核心,一些黨員干部思想觀念遲遲轉變不過來,工作思路、工作方法仍停留在過去,沒想法、沒辦法、沒起色。思想觀念、方式方法必須盡快轉變、調整到位。”

“轉不過來,就換人!”長著一張和善的圓臉,一貫表情溫和的他大聲說。

環保部長陳吉寧

做回“老本行”

陳吉寧出任環保部部長一職,既在情理之中,又在意料之外。

“早在十幾年前,陳吉寧就已經展現出在環保領域的才華和智慧。”一位環保界人士對記者說,也正因為如此,原國家環境保護局局長曲格平曾向中央力薦陳吉寧主政環境保護部。

曲格平是中國環境保護事業的主要開拓者和奠基人之一,也是中國環境保護管理機構的創建者和最初領導人之一。在環保界,曲格平被稱為“中華環保第一人”、“中國的環境保護之父”。

環境專業是陳吉寧最早為自己打下的學科基礎。1981年9月,陳吉寧進入清華大學土木與環境工程系學習,1986年7月畢業并獲得學士學位。之后是出國留學,攻讀博士、博士后,1998年回清華大學任教,1999年開始擔任清華大學環境科學與工程系主任。

在教學之余,陳吉寧也參與了國家重大環境科研項目的研究。他是國家環境咨詢委員會委員、環境保護部科學技術委員會副主任、中國環境科學學會副理事長。

2001年和2004年,他先后主持過國家環保總局遼河流域“十五”環境規劃和“全國面源污染控制政策框架與行動方案”項目;2000年至2005年,他主持和參與了國家科技部“滇池流域面源污染控制技術研究”和“污水回用技術、政策和規劃研究”等重大研究工作。

環保部一位官員對本報記者說,前些年滇池水污染控制、松花江水污染事件、圓明園環保風暴、汶川地震救災等重大事故災難中,都有陳吉寧的身影。

2005年11月3日,中石油吉化雙苯廠爆炸導致松花江發生重大環境污染事件,形成的硝基苯污染帶流經吉林、黑龍江兩省,嚴重影響沿岸百姓的生產生活。

2006年1月24日,在國新辦召開的介紹松花江水污染生態環境影響評估階段性成果新聞發布會上,時任清華大學環境科學與工程系主任、教授的陳吉寧與國家環保總局的官員一同與媒體見面。

在這次事件中,國家環保總局會同有關部門啟動了“松花江水污染事件生態環境影響評估與對策”項目,組織了國內近40家科研單位,陳吉寧作為專家參加了這個項目。環保部門最終采納了專家們的建議,全面排查沿河企業污染問題,重新確定“全面推進、重點突破”的治污戰略。

陳吉寧履新的消息傳出后,有環保人士對本報記者表示,“陳吉寧會是一位勇挑重擔、改革創新的部長,真正的環保新常態、新模式值得期待。”

那幾天,網上流傳著陳吉寧在清華校園內,一條腿跨在自行車上,一條腿站在地上,跟同樣跨在自行車上的老師聊天的照片。“陳吉寧沒架子,在清華時,經常騎自行車上下班。”SOHO中國CEO張欣當時在微博上說,“陳校長做事麻利、能干。環保真是中國目前最大的難題,要讓最有能力的人負責。恭喜,陳校長。”

“陳吉寧任務艱巨,不過現在也是扭轉形勢的好時期。”在得悉這一消息后,有環保業內人士對本報記者表示,環保部由專家而非政客主政,可以干實事而非喊口號。“這幾年,喊著環保新道路,卻年年污染排放超指標,環境危機不期而至。平心而論,過去這八年,對于環保來說是失去的八年。”

上任伊始,陳吉寧首先面對的是大氣污染、水污染和土壤污染“三大危機”最為嚴峻的時刻。

“霧霾確實是我們現在面臨的一個突出環境問題。”剛剛上任的陳吉寧對記者說,他做清華大學校長的時候,每天早晨起來的第一件事情是想學生的事情;到了環保部每天起來第一件事情是看天。如果天藍,不敢懈怠;如果是霧霾天,就會感到不安,要加倍地努力。

擺在他面前的是這樣一個嚴酷的現實:

2014年,全國300多個地級以上城市中80%未達到國家空氣質量二級標準。長三角、珠三角,特別是京津冀地區大面積霧霾頻繁發生。大范圍、長時間的霧霾天氣嚴重影響到人民群眾正常的生活,成為人民群眾的“心肺之患”。

平心而論,這些年環保部門圍繞大氣污染治理也做了大量工作,查污染源、關閉重污染企業、機動車限行、淘汰黃標車等等,但“霧霾”愈演愈烈,連續多年成為百姓和“兩會”代表、委員們議論的話題。

水污染和土壤污染問題也同樣嚴重。2014年環保部調度處理并上報的98起重大及敏感突發環境事件中,就有60起涉及水污染;2014年全國污染狀況調查公報顯示,全國土壤總超標率高達16.1%。

上任環保部部長的第三天,陳吉寧在環保部二樓多功能廳與媒體見面時表示,“中央對環保工作新的要求和當前嚴峻的環境形勢,迫切需要我們集中各方面的智慧,拿出一個好的設計圖和施工圖。”

作為新任環保部長,陳吉寧的“三把火”該怎么點?

他表示,上任后,會帶領環保部的同事重點加強對地方政府的監督,督促地方政府切實負起責任;堅持源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲,加大對違法企業的查處力度;重點要攻克大氣、水體、土壤污染防治。

之后的幾個月,這些承諾逐一兌現:環保部首開對地方政府的“督政”;排污許可制度改革開始頂層設計;水污染防治行動計劃(簡稱“水十條”)出臺,“土十條”抓緊編制。

任清華大學校長時的陳吉寧

劃底線,去粗放式治理

作為一個環保官員和專家,陳吉寧多次對記者表示,“對比發達國家的發展歷程,中國在相同發展階段的環境問題更加復雜多樣,呈現明顯的結構型、復合型、壓縮型特點。”他認為,中國正面臨著一個人類歷史上前所未有的發展和環境之間的矛盾。

但他同時表示,“解決中國環境問題,不能操之過急,也不能期望過快”,環境問題“是在一個發展階段出現的問題,我們處在城鎮化和工業化的特殊發展階段,只要發展,這個問題就會出現。”

在正式擔任環保部部長的第10天,陳吉寧在全國“兩會”記者招待會上說,“我們現在的經濟模式總體上是粗放式的,其實環境治理又何嘗不是粗放式的呢?”

他舉例說,現在治理工程主要體現在末端治理,如果看過去幾十年技術發展的情況,節約的技術如節能、節電、節水、截污的技術,清潔生產的技術,提高生產效率的技術等,進步要遠遠大于末端治理的進步。但這些“紅利”沒有釋放出來,因為創新能力不強,環保政策沒有與經濟政策和發展政策作深度的融合。

聯系到“十三五”時期,陳吉寧認為,環境保護仍然處于負重前行困難期和大有作為關鍵期。當前,中國經濟增長動力處于新老交替階段,經濟轉型壓力明顯加大,發展與保護之間的矛盾持續存在,環境質量改善將是一項長期任務。

本報記者注意到,與以往環保部空泛地強調“環保新道路”不同,陳吉寧上任后,著重強調的一點就是要“以改善環境質量為核心”。

“質量改善是堅持以人為本、增進人民福祉的重要體現,是生態環境保護的根本目標,也是評判一切工作的最終標尺。”他說。

多年來,環保部門實行的是總量減排,按照可統計、可監測、可考核的“三可”原則,基于國家設定的化學需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物四種污染物減排比例,主要由重點行業的污染源實行工程減排和淘汰落后產能等來完成。

但這種總量控制的辦法,涵蓋的污染物種類、污染源范圍以及削減的力度均不足以支撐環境質量的全面改善。對質量改善具有明顯影響的量大面廣流動源和面源涉及得較少,流動源和面源排放量的增加抵消了重點行業的排放量下降成果。

“這也是為什么大家感覺總量年年下降,而環境質量改善卻不明顯的原因。”陳吉寧說。

他解釋說,總量控制只是改善環境質量的主要手段之一。以霾為例,其實質是能源以煤為主的結構、產業以重化工為主的結構以及城市粗放型擴張和環境管理等問題的綜合體現,解決霾要綜合應用各種手段。

陳吉寧說,“以改善環境質量為核心,可以倒逼能源結構和產業結構調整以及城市精細化環境管理,發達國家解決環境問題的路徑和手段以及我國蘭州、太原等城市的實踐均如此。”

他表示,目前主要污染物排放量仍處于千萬噸級高位,總量減排仍是改善環境質量的主要手段之一,隨著污染源全面達標排放和環境質量的逐步改善,總量減排就不是主要手段之一,將逐步弱化。

“質量改善是剛性要求的紅線,絕對不能觸碰;總量減排是硬性要求的底線,是最基本的要求。總量減排考核必須服從質量改善考核:質量改善和總量減排任務均未完成,將嚴格依法問責;質量改善了而總量未完成,將尊重地方的協同減排,從國家總量指標進行調劑,嚴格執行考核辦法。”陳吉寧說。

環保部2015年年終的監測數據顯示,當年全國化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量預計分別同比下降3%、3%、5%、9%以上。首批實施新環境空氣質量標準的74個城市PM2.5平均濃度同比下降14.1%。

促改革,督政地方政府

2015年,被稱為“史上最嚴”的新《環境保護法》開始實施。這一法律明確在我國實行最嚴格的環境保護制度。這是繼最嚴格的耕地保護制度、最嚴格的水資源保護制度之后,中央提出的第三個最嚴格的制度。

這也成為陳吉寧上任后“得心應手”的利器。

“一個好的法律不能成為‘紙老虎’,我們要讓它成為一個有鋼牙利齒的‘利器’,關鍵在于執行和落實。”年初,陳吉寧就對記者表示,環保部把2015年定為環境保護法的“實施年”,開展全面的環保大檢查,對于違法的特別是未批先建的企業進行全面的排查。

“要讓企業懂得守法不是高要求,是底線。要把過去環保執法‘過松、過軟’的狀況徹底改變過來,把守法變成新常態,敢于碰硬,形成高壓態勢。要對30%以上的市級政府開展督查,強化地方的責任,解決地方政府在環保方面的‘不作為’行為。”陳吉寧說。

以往,環保工作最大的阻力來自地方政府。而2015年環保部監督執法的一個重大變化就是“督政”。用陳吉寧的話說,是“督查把脈會診,約談傳導壓力”。

運城、嘉興、咸陽、揭陽、昭通、延邊……截至2015年10月底,環保部6個區域環境保護督查中心對30個城市開展了綜合督查。在地方層面,除安徽、海南、甘肅、寧夏等4個省(區)正在或準備開展綜合督查外,其他27個省(區、市)和新疆生產建設兵團已對134個市開展了綜合督查。

2015年3月,在廊坊市環保綜合督查情況反饋會上,首次出現了黨委“一把手”的身影,廊坊市委書記王曉東出席會議并表態;隨后,江西省副省長、九江市委書記殷美根,銅陵市委書記宋國權,昭通市委書記范華平先后出現在本市的綜合督查情況反饋會上。

如果說綜合督查是為地方政府發展與保護工作“把脈會診”,那么公開約談就是讓地方黨政一把手“紅臉出汗”。2015年以來,環保部約談的節奏明顯加快。截至2015年10月底,環保部約談了長春、滄州、臨沂等15個城市的政府主要負責人。

“壓力很大”、“感到羞愧”、“強烈震動”,在約談制造的巨大政治與輿論雙重壓力之下,地方“一把手”無不如履薄冰。臨沂市委副書記、市長張術平被約談后,表態保證不會再受到第二次約談;百色市長周異決被約談后表示將親自分管環保。

這一年,環保部所屬事業單位的8個環評機構全部從環保部脫離,同時改革的還包括環境影響評價、總量控制、污染排放標準、排污收費等管理制度。陳吉寧表示,通過這一系列改革,最終形成以環境質量改善為核心,制度間有效銜接、運行順暢、簡便高效的管理制度體系。

“未來的中國環境保護,對于陳吉寧來說,挑戰更大。”有環保界人士對本報記者表示,“綠色轉型是要付出成本的,在目前經濟下行的壓力下,發展還是保護的矛盾愈加突出。”

此外,中國資源環境管理的行政有兩個突出的問題,一是職能分散、權責不一致、部門間協調成本過高;二是管理力量行政和資源配置相對于經濟部門和管理任務,顯得非常薄弱。

“比如,有關水污染治理就涉及水利部和環保部,而目前的慣例是‘環保不下水,水利不上岸’,各管一段,很難管好。”這位人士對記者說,“許多事,環保部孤掌難鳴,陳吉寧能否協調、統籌、運用好相關各方的關系和資源,對他本人來說是一大挑戰。在下一步的大部制改革設計中,環保部能取得何等地位、發揮多大的作用,也需要他進一步爭取。”

另外,以改善環境質量為核心,就需要重構科學有效的環境管理制度,建立以效率和效果為標準的制度體系,明晰各項環境管理制度目標和功能定位;實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度,需要注意各級環境保護責任與監管執法責任的合理匹配問題,還要根據不同經濟條件和地域特征區別對待等等,這些都是前所未有的挑戰。

“每件事情的起步階段都很重要,不要因為事情小就忽視它,不要因為是剛開始就不認真去做。身邊的每一件小事都可能是積累未來發展優勢的那個機會。” 去年在清華大學作題為《選擇與堅持》的演講中,陳吉寧說,做事就要“長期堅持,全心投入,不要輕易放棄”,“平庸與卓越之間的差別,不在于天賦,而在于長期的堅持、持續的投入。”

在今年的全國環境保護工作會議上,陳吉寧同樣表示,“觀大勢,才能定大局、謀大事、管大事、成大業。”

原標題:【人物】陳吉寧這一年

來源:第一財經日報 作者:章軻