2015海綿城市建設指南解讀之基本概念與綜合目標

車伍1,2,趙楊2,3,李俊奇1,王文亮1,2,王建龍1,王思思1,宮永偉1

(1.北京建筑大學城市雨水系統與水環境省部共建教育部重點實驗室,北京100044;2.北京建筑大學北京建筑節能減排關鍵技術協同創新中心,北京100044;3.北京雨人潤科生態技術有限責任公司,北京100044)

摘要:《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建(試行)》中涉及一系列新的基本概念、參數和方法,其控制目標也與傳統排水系統有很大差異。對這些基礎問題、關系與要點的透徹理解和把握,是落實海綿城市建設的重要基石。作為系列解讀文章的第一篇,結合編制過程中的深入思考及長期研究和實踐經驗,著重闡述海綿城市的基本概念與內涵、狹義與廣義低影響開發雨水系統與海綿城市的關系,以及綜合目標的構建與各子目標之間的關系等基礎問題,以期更清晰、科學地指導后續規劃設計和建設工作的推進。

十八大以來,中央政府將發展生態文明作為國家戰略,超過200個地級以上城市提出了建設生態、低碳城市的發展目標。但中國城市仍普遍面臨內澇頻發、水環境污染嚴重、水資源短缺等生態災害,傳統的城市雨水排放模式弊端顯現,難以為繼。國務院辦公廳先后發布國辦發(2013)23號、國發(2013)36號政策文件,高度關注城市基礎設施建設問題,要求各地2014年底前編制完成排水(雨水)防澇綜合規劃。這些舉措促進了《城市排水工程規劃規范》、《室外排水設計規范》、《城鎮內澇防治技術規范》、《城鎮雨水調蓄工程技術規范》等多部規范標準新編或修編,引發業內對 “低影響開發”、“排水防澇”、“調蓄隧道”、“海綿城市”等熱點問題的廣泛關注與討論,也進一步推動了北京、上海、深圳、廣州、嘉興等城市雨水調蓄池、調蓄隧道等設施及低影響開發示范區的積極建設。

為建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市,由住房城鄉建設部組織,北京建筑大學主編,中國城市規劃研究院等9家規劃設計單位參加編制《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建(試行)》(以下簡稱《指南》)于2014年11月發布試行。《指南》的發布產生了巨大反響,但對指南的理解和在推行過程中,還存在不少的困惑、疑問和誤讀,對科學地理解《指南》和貫徹落實海綿城市形成阻礙。

1 海綿城市建設中可能遇到的問題與挑戰

國內對低影響開發及綠色雨水基礎設施缺乏廣泛、長期、深入的系統研究和實踐。面對新的理念、方法、技術和更高的要求,以及一系列復雜的城市雨洪問題,在推行《指南》的過程中會面對許多的困惑:海綿城市與低影響開發的基本概念、內涵、內在聯系是什么?綠色、生態的低影響開發設施能否全面解決中國城市雨水系統問題?如何制定海綿城市的控制目標,兼顧排水防澇、污染控制等綜合控制目標?如何在既有條件下克服各種障礙,推進低影響開發和常規、超常規雨水蓄排系統(有時也分為城市雨水管渠系統及超標雨水徑流排放系統,或小排水和大排水雨水系統)的提標改造,為切實實現海綿城市提供必要條件?海綿城市建設必然涉及城市規劃、環保、給水排水、水利、園林景觀、建筑、道路等許多行業和專業,如何取得共識,并協調這些復雜的關系?

對上述問題缺乏清晰、客觀的認識,不僅會妨礙對《指南》的透徹理解,也會嚴重影響對它的貫徹落實,甚至出現錯誤的理解和決策,難以切實指導海綿城市的建設實施。

2 海綿城市重要概念與內涵

低影響開發(LID)是海綿城市建設的重要組成。目前,在國內對低影響開發(LID)有許多不同的理解和解讀,也包括“LID無用論”和 “LID萬能論”兩種極端傾向。因此,有必要首先闡明本指南這一最核心的概念和內容。

2.1 狹義與廣義的低影響開發

1990年馬里蘭州喬治王子郡環境資源署首次提出LID的理念,旨在從源頭利用小型、分散措施恢復場地開發前的水文循環,更經濟、高效、穩定地解決徑流污染、徑流減排和CSO控制等綜合問題。從近年低影響開發在發達國家的應用情況看,多指進入市政管道之前,在場地規模上應用的一些源頭分散式小型設施,主要有生物滯留(雨水花園)、綠色屋頂、透水鋪裝、植草溝、雨水桶等,主要針對中小降雨事件進行徑流總量和污染物的控制,以年徑流總量控制率及設計降雨量作為重要的控制目標和設計依據。為了便于理解和闡明觀點,筆者將源于美國的這種側重源頭控制,已經形成一定體系,有明確的術語定義、技術手冊、指南、措施分類甚至相關產業的LID,界定為狹義的低影響開發雨水系統。

然而,這類分散式的小型低影響開發設施對于應對大流域、特大暴雨事件的能力不足,涵蓋措施也不夠全面,而任何一個中型城市和大城市都面臨徑流污染、排水防澇、防洪減災、水資源短缺等錯綜復雜的雨洪問題和嚴峻挑戰,并非上述典型的狹義低影響開發設施所能全部應對,必須將雨水塘、濕地、多功能調蓄、洪泛區等許多綠色基礎設施考慮進去。另一方面,我國正處于城市化建設快速發展時期,項目建設規模較大,數百公頃的大型社區項目和開發規模達到10 km2以上的新區也很常見,所謂的“源頭控制”也是相對而言,許多時候需要小型設施和大型設施的組合應用。即,這些具有綠色特征和生態功能的、符合低影響開發理念的各種尺度和類型的設施整體,就是本指南所包含的廣義的低影響開發概念和雨水系統。而且,在許多情況下甚至還必須有機地整合傳統的雨水管渠、泵站、調蓄水池等灰色基礎設施來共同應對錯綜復雜的城市雨洪問題。因此,在理解《指南》和具體應用時,首先需要注意明確和加以區別。

近年來,美國環保局(EPA)有用綠色基礎設施(Green Infrastructure,GI)或綠色雨水基礎設施(Green Stormwater Infrastructure,GSI)替代LID的趨勢。而澳大利亞水敏感性城市設計(Water Sustainable Urban Design, WSUD)是從城市規劃及城市設計角度,以頂層策略指導城市的發展,協調土地利用、多水循環與雨水系統的關系,來提高城市可持續性,同時提供和創造更有吸引力的宜居的城市環境。這種理念和方法,也被歐洲國家較為廣泛地采納。新西蘭奧克蘭在2014年最新發布的《基于雨洪管理構建水敏感城市框架》中,也已明確用WSUD取代以前的LID。事實上,無論廣義的LID還是GSI、WSUD,或者筆者早先提出的雨水控制利用系統,涵蓋的雨水設施的種類都比狹義的LID更為廣泛,目標也更綜合而且一致。

寬泛而言,《指南》總的LID概念、思想、原則和技術體系與GSI、WSUD相當一致或契合。但在《指南》的具體內容中,兼顧廣義LID的同時,特別闡述了狹義的LID,因為源頭控制子系統是客觀存在而且非常重要,在實施過程中一般是指在進入市政管線之前的二級開發地塊或進入雨水管道之前道路廣場、停車場等匯水面的雨水徑流控制系統。注意在《指南》中,不少內容和細節的描述,就是指狹義的LID。

2.2 海綿城市的內涵與組成

截至2014年12月,筆者共檢索到30余篇與“海綿城市”相關的中文文獻,但對于海綿城市的系統組成、建設途徑、建設模式等關鍵問題進行全面清晰闡述的文獻卻很少。對海綿城市的模糊認識或隨意解讀,會影響對“海綿城市”的透徹理解和科學貫徹。結合編制過程中對海綿城市內涵的深入認識,以及長期研究和實際項目經驗,《指南》中的“海綿城市”核心是實現控污、防災、雨水資源化和城市生態修復等綜合目標,通過機制建設、規劃調控、設計落實、建設運行管理等全過程、多專業協調與管控,保護和利用城市綠地、水系等空間,優先利用綠色基礎設施和科學結合灰色雨水基礎設施,共同構建彈性的雨水基礎設施,實現雨水徑流的“滲、滯、蓄、凈、用、排”,應對極端暴雨和氣候變化,恢復城市良性水文循環,保護或修復城市的生態系統。

海綿城市建設模式應涵蓋以下幾方面內容:①多職能部門與建設主體協調機制與工作銜接;②優先推行綠色雨水基礎設施,涵蓋狹義和廣義的低影響開發系統,并科學地整合傳統的灰色雨水基礎設施;③實現徑流總量控制、排水防澇、徑流污染控制、雨水資源化、生態和景觀等綜合目標;④通過多層次、多專業規劃,協調、銜接控制目標與土地利用、綠地景觀等專項規劃要求;⑤以給水排水工程專業為主體的多專業協調的新型雨水系統設計;⑥全壽命期的監管、評估與調整;⑦科學的運行與維護管理。

在《指南》中,對場地設計或者地塊開發尺度,主要通過狹義的LID實現總量控制目標(即年徑流總量控制率及設計降雨量)并結合地塊內的排水管道系統達到新的排水標準,在條件適合并通過合理的規劃設計,也可能用LID全部或部分取代管道。而對于城市總體規劃、排水防澇規劃、水系規劃、綠地系統規劃等,應主要通過廣義LID設施,兼顧和銜接管渠及調蓄池,通過科學的“源頭-中途-終端”結合和“綠-灰”基礎設施的結合,才能很好地實現管渠、綠地、水系等灰-綠-藍空間協同作用,發揮凈化、調蓄和安全排放等多功能,實現排水防澇與海綿城市的綜合控制目標。

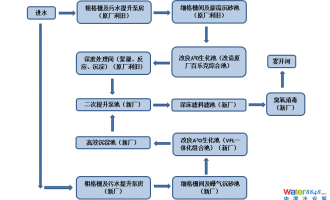

圖1 海綿城市與低影響開發等系統的關系

綜上所述,海綿城市需要依靠低影響開發雨水系統、常規雨水徑流蓄排系統以及超常規雨水徑流蓄排系統共同構建。狹義的LID主要控制高頻率的中、小降雨事件,以相對小型、分散的設施為主;常規雨水徑流蓄排系統主要控制1~10年重現期的暴雨,包括傳統排水系統的管渠、泵站等灰色雨水設施,而海綿城市需要結合GSI、BMP等新型雨水基礎設施,構建綜合的蓄排系統實現對雨水的綜合控制,并結合狹義LID來進一步提升排水能力。而針對10~100年重現期的暴雨徑流,則主要通過超常規雨水徑流蓄排系統中的廣義LID、GSI,結合灰色雨水設施來實現,一般有自然或人工水體、道路和開放空間的行泄通道和大型調蓄設施等,并疊加狹義LID與常規雨水徑流蓄排系統,共同達到對20~50年一遇暴雨甚至更高的控制目標。而且,這三個子系統并非截然的分割,需整體銜接、綜合規劃設計。

必須明確的一個基本原則是,離開了綠色基礎設施,不可能完全靠灰色基礎設施來實現海綿城市(或者水敏感性城市)的功能,這也是國際上已經取得的共識和寶貴經驗。灰色基礎設施除了投資高,還有一個軟肋,就是它們一般屬于高碳排放的設施。

3 綜合控制目標與各目標間的關系

海綿城市的建設目標涵蓋雨水徑流總量和污染物控制、雨水資源利用、峰值流量控制-排水防澇等多個分目標。這些分目標之間存在一定的耦合關系(見圖2),既有區別,也有聯系,它們既各司其職,又相互貢獻。

圖2 海綿城市綜合目標關系示意

通過這些綜合控制目標,才能有效地實現海綿城市更高層次的目標,即良性的水文循環、良好的生態系統、優美的城市景觀等。掌握這些目標和它們之間的關系,并通過它們的合理取值和綜合應用,是透徹地理解城市雨洪綜合管理、LID/GSI、水敏感性城市和海綿城市的基礎,也是更科學、更有效地開展雨水控制利用專項規劃和建設實施的保障,需要專業人員下大力氣掌握。

鑒于排水防澇的控制目標已在相關的規范標準中有明確規定,而徑流總量控制目標具有創新性,徑流污染控制目標、雨水資源化利用目標又主要通過徑流總量控制來實現,故《指南》全文重點對低影響開發雨水系統的總量控制目標進行詳細闡述,通過全國186個城市地面國際交換站1983年—2012年的日降雨數據的統計分析,給出了全國不同的控制指標分區圖,并根據各地情況,結合實際,分析了控制指標的合理取值(詳見系列文章之降雨徑流總量控制目標區域劃分)。

非常重要的是,這些目標的確定都有一個科學性和經濟合理性的問題,盲目的取大或取小都有可能違背自然規律、科學規律和經濟規律。例如,不顧下游排水系統和水環境的條件及標準,過分增大源頭低影響開發設施規模,來實現對暴雨的控制目標就不一定合理,甚至可能也不科學。因為這樣不僅會造成投資的浪費,顯著地影響整體方案的經濟合理性,更可能因過量收集利用雨水而造成下游水文條件顯著變化甚至萎縮。當然,在某些特殊地區,如下游管道系統提標改造十分困難和代價高昂的老舊城區,經過技術經濟分析后,可通過合理增大上游低影響開發設施標準,來實現下游的提標改造,也可能成為一個經濟合理的優選方案;或者在一些地形條件較好的丘陵和坡度條件下,地下管道和地表排水條件的綜合已經達到很高的排水防澇標準的城區,就不一定非得盲目地全部重建管道系統。

因此,對于二級地塊開發階段的狹義的低影響開發雨水系統,一般選擇徑流總量控制作為重要的規劃控制目標和設計依據(詳見系列文章之城市徑流總量控制規劃指標),同時有效分擔下游排水防澇的壓力。而對于城市大市政尺度,考慮到峰值流量控制與總量控制銜接的復雜性, 一般需要通過科學的模型模擬,合理構建狹義LID、常規雨水徑流蓄排系統和超常規雨水徑流蓄排系統,以及耦合雨洪調蓄系統(詳見系列文章之城市雨洪調蓄系統的合理構建),并通過綜合性規劃,來實現上述綜合性目標。

掌握了上述關系和要義,LID“無用論”和“萬能論”也就不攻自破了。而如何通過量化參數與規劃設計途徑落實和分解綜合目標,將在系列文章中進行更詳細的探討和闡述。

4 結語

上述基本概念與綜合目標的全面理解和掌握,是推廣應用LID和建設海綿城市的重要基礎條件和關鍵。實際上,規劃設計階段構建綜合的指標體系、應用綠色與灰色基礎設施、合理選擇設施、組合系統、方案優化等工作,都與概念和目標緊密聯系,需要專業人員在清晰、全面的認識下重點突破。在實際建設過程中,各地、各項目條件差異大,面臨問題也有所不同,也特別需要在清晰的基本概念和綜合目標的基礎上,科學、靈活地應用新型雨水系統的規劃設計方法。而了解國際潮流和動態,掌握不同概念和系統的內涵和關系,則不會拘泥于名稱,也可避免誤解和誤讀,更好地、因地制宜地推廣現代雨洪管理體系,為建設海綿城市奠定基礎。

(本文發表于《中國給水排水》雜志2015年第8期“述評與討論”欄目)

微信掃一掃

獲得更多內容