文章導讀

膜技術在水處理領域尤其是污水處理領域的加快應用和推廣已經成為當務之急。

來源:財經國家周刊 作者:文劍平

當社會和政府將目光聚焦霧霾這“心肺之患”時,另一種比霧霾更隱秘、更嚴重的“心腹之患”——水安全問題更加迫切需要高度關注。人多水少、水資源分配時空不均是中國的基本國情和水情。水資源短缺、水污染嚴重、水生態環境惡化等問題十分突出,已成為制約經濟社會可持續發展的主要瓶頸。

面對未來,我們必須將水安全問題上升到國家安全和中華民族能否持續發展、能否實現中國夢的戰略高度加以重視,加強頂層設計,從生態文明建設高度加快改革水管理體制,打破體制和利益藩籬,同時重視高新技術的應用,推進污水排放標準的提高,加快高新技術的更新換代,通過技術途徑緩解水危機。

一、揭開“平均值”的迷霧

“我國水資源總量約占全世界的6%,人口占20%,現狀人均水資源量不足2100 m3,僅為世界人均值的1/4;2013年第二季度,全國地表水國控斷面中Ⅰ~Ⅲ類水質斷面占63.5%,劣Ⅴ類占10.8%……;2011年住建部城市供水水質監測中心公布我國城鎮自來水廠出廠水質達標率為83%。”在今天這樣的信息爆炸時代,這些數據隨處可查,但是這些“平均值”中究竟隱藏著怎樣的秘密,值得研究。

中國主要的用水和污水排放是集中在以城鎮為核心的輻射范圍內,這些地區的采水量已經嚴重超標,水體污染更是觸目驚心。而將這些缺水情況和污染數值放在全國水系中“平均”一下,卻得出了上述這些不疼不癢的“平均值”。

水少

我國人均水資源量僅為世界人均水平的1/4,比人均耕地占世界的平均值還要低12%;全國年平均缺水量500多億m3。

因為水資源分布不均,北方缺水尤為嚴重,淮河流域及其以北地區的國土面積占全國的63.5%,但其水資源量僅占全國的19%,只有400 m3。國際公認的極度缺水警戒線是人均500 m3,北京、天津等城市人均水資源量不足200 m3。全國2/3的城市處于缺水狀態,100多座城市嚴重缺水;不少地方水資源過度開發,黃河流域達到76%,淮河流域53%,海河流域更是達到100%,遠遠超過國際公認的40%開發標準,生態環境處于嚴重失衡狀態。

黃河“渴”了

黃河是世界三條斷流大河之一,雖然已連續14年不斷流,但黃河資源型缺水問題并未得到解決。黃河用水本以農業為主,但隨著工業化和城市化進程加快,尤其能源重化工基地的快速發展,爭水的矛盾日益凸顯。按照《黃河流域綜合規劃》,2020年黃河流域將缺水94.3億m3,相當于南水北調中線一期工程的調水量。在河南新鄉的一些鄉鎮,因為黃河缺水,水稻整村整村地消失,守著黃河引不來水,是難以回避的問題。

尷尬的北京城

據北京市政府門戶網站“首都之窗”的數據顯示,目前北京市居民喝的每3杯水中,就有2杯來自于地下水。北京市水務局提供的數據顯示,2011年北京市用水36億m3,其中20多億來自地下水。北京地下水位已由1999年的平均12 m左右,下降到2010年的平均24 m左右,在北京地面上已形成了2650 km2的沉降區。

水臟

環保部發布的《2013年上半年全國環境質量狀況》表明,我國水污染嚴重及其加劇的趨勢尚未完全得到遏制。劣Ⅴ類水質國控斷面中,黃河達到21%,海河更是達到41.3%。61個國控重點湖泊(水庫)監測總氮,其中劣于Ⅴ類水質標準的12個,占19.7%。2013年上半年,12個地表水國控斷面(點位)共出現22次重金屬超標現象。

讓我們把目光聚焦在城市及其輻射的周邊地區,全國36個主要城市的主要城市河道及流經水系,幾乎全部受到不同程度的污染,根據城市斷面的地表水監測數據表明,Ⅳ類和Ⅴ類水體已經達到50%;城市地下水也因此受到嚴重波及,已達到嚴重污染的程度。環保部發布的《2012中國環境狀況公報》顯示,在全國198個地市級行政區開展的4929個地下水水質監測點中,水質呈較差級及極差級的監測點共占57.3%。

當城市周邊水源已經污染到如此程度的時候,真的能指望每個城市都耗巨資去幾百公里甚至幾千公里外的“待污染”地區調水嗎?

“被稀釋”的海河

海河是中國華北地區的最大水系,中國七大河流之一,整個海河水系流域面積為31.78萬km2,占全國總面積的3.3%,生活著1.4億人,農村人口占72%,覆蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南、內蒙古和遼寧等8個省(自治區、直轄市)。

全流域30個地市中,年污水排放量超過1.5億m3的有北京、天津、石家莊、唐山、新鄉、保定、邯鄲、焦作、德州、安陽、聊城等 11 個城市,化學需氧量排放量約占流域總量的 65%,是水污染防治的重點區域。在2013 年上半年,海河流域為重度污染,63 個國控斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面占41.3%,劣Ⅴ類占41.3%。海河干流2 個國控斷面均為劣Ⅴ類。

2011年,海河流域總供水量中地下水占63.5%,農村生活用水基本為地下水。海河流域淺層地下水不符合生活飲用水衛生標準的分布區域約占全流域平原總面積的61.3%。

然而,這一污染數值放在全國七大水系中一平均,海河污染便悄然“被稀釋”了。

久治不愈的滇池

滇池位于昆明市西南部,是我國第六大淡水湖。滇池是云貴高原上的一顆明珠,兼有城市供水、工農業用水、旅游、航運、水產養殖、氣候調節、地下水源補給等功能,在昆明市的國民經濟和社會發展中起著極其重要的作用,從上世紀90年代至今,滇池流域人口從100多萬人增長到約400萬人,流域GDP約占昆明市GDP總量的80%,因此素有“滇池興,則昆明興”的說法。

2013 年上半年,滇池10 個國控點位均為劣Ⅴ類水質,草海和外海為重度污染,全湖平均為重度污染。主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數。營養狀態評價表明,滇池草海、外海均為中度富營養狀態。除面源污染外,各個污水廠的尾水對滇池污染物的“貢獻”達到70%以上。

多元污染的城市

城市工業廢水和生活污水排放量不斷增加,污水處理率和達標排放率低,地表水和地下水污染嚴重,導致水源的不斷被破壞,而傳統凈水工藝只能以增加投氯量達到消毒目的,由此增加了城市自來水中消毒副產物含量,目前已在自來水中檢測出170多種消毒副產物,其中大部分是致癌物質,長期飲用必將對人體產生危害;此外,大部分城市的水凈化廠工藝落后、缺乏深度供水凈化能力,一旦水源受到污染,就被迫停產減產,無法保障城市供水的需求。加之供水管網老化、銹蝕等原因,自來水的二次污染問題也比較突出。

根據中國水資源質量年報,從2005到2010年,水利部對全國城市1817個集中式地下水供水水源地進行了調查,其中899個(49.48%)水源地存在水質安全問題,主要污染物有鐵、錳、氨氮、氟化物、總硬度、硫酸鹽、總溶解性固體、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氯化物、高錳酸鹽指數、pH、陰離子合成洗滌劑、揮發酚、汞、碘化物、硒、鋅、鎘、氰化物。

不斷涌現的癌癥村

我國是世界上化肥、農藥使用量最大的國家,而利用率僅為30%~35%,流失的化肥、農藥造成了水體和土壤污染;此外,伴隨農民生活水平的提高,農村生活污染也在增多。中國大部分農村沒有垃圾、污水處理設施,生活垃圾70%左右沒經過無害化處理,生活污水絕大多數是隨意排放,嚴重影響農村人居環境。

農業污染尤其是化肥、農藥造成的水污染對癌癥村形成影響很大;農村生活污染造成水體、土壤、空氣污染,已經成為癌癥村的形成原因之一。在中國農村大約3億人口存在飲水不安全的問題,其中有許多人飲用高氟水、高砷水、苦咸水或微生物超標和多種污染物超標的水。據不完全統計,中國癌癥村總數超過247個,涵蓋中國大陸的27個省份。癌癥村的病種,以肝癌發病率最高,其次為食道癌、肺癌、胃癌,體現出環境污染尤其是水污染對癌癥的影響。

二、污水“達標”排放悖論

“中國城市污水處理事業將迎來以可持續發展為核心的全新時期,在相當長一段時期內,中國仍擁有世界上最大的污水處理市場。中國污水處理產業不能簡單地局限于通常意義上的重點工程、示范工程,更應該將其看作是中國污水處理事業在當前機遇和挑戰下面向未來的一次系統探索。”這是中國工程院院士、中國科學院生態環境研究中心研究員曲久輝不久前在接受記者采訪時表達的觀點。

經過30多年的高速發展,中國城市污水處理事業取得了巨大成就。但中國的污水處理事業依然形勢嚴峻,由于從頂層設計到具體實踐中可持續發展理念的缺位,導致了整個行業的短視、粗放、混亂,面對經濟、社會對污水處理可持續發展的需求已經呈現出諸多矛盾。

不久前,河北滄縣“紅豆局長”在回應地下水變紅的質疑時,稱“紅色的水不等于不達標的水”。雖然這個最終被免職的環保局長說法看似荒謬,但其言論背后卻有一個尷尬的現實:盡管近年來各級政府投入了巨大財力進行水環境治理,卻因為中國水污染物排放標準中一些主要污染物的排放限值遠比地表水環境質量標準寬松,導致“達標”排放污水,水體水質不斷惡化。

解讀排放標準秘密

2002年國家質檢總局頒布了《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)》,將城鎮污水廠排放水質分為三級標準,其中一級標準分為A標準和B標準,該標準要求城鎮污水處理廠出水作為回用水的標準為一級A(其 COD排放限值為50 mg/L),該標準與國家環保總局2002年頒布的《中國人民共和國地表水環境質量標準》進行對比,“一級A標準”相當于地表水體系中的劣Ⅴ類。

2002~2012年,是中國城鎮污水處理設施建設高速發展期,截至2013年,我國建成的城市污水處理廠共3501座,污水處理能力約1.47億m3/d。然而,正是由于排放標準過低,大量經過污水處理廠處理后的一級A標準或一級B標準污水均為劣Ⅴ類水,仍是實實在在的污水,這種水質排放到幾無自凈能力的環境中,導致水體不但沒有得到修復,反而遭到了污染,于是就出現了“越治越臟”。

只有將城鎮污水排放標準提高到地表水Ⅳ類以上,使水污染物排放標準和水環境質量標準逐步接軌,朝著這樣的方向去治污才可能根治環境污染。

三、創新治污理念

中國水污染雖然經過多年治理,但問題依然非常嚴峻,水污染物排放總量仍然高居不下,遠遠超過了目前的環境容量。這固然與水污染治理資金投入比例偏低,法規與標準體系尚待完善,財政補貼的不到位,監管不力等因素有關,但更重要的是污水治理理念和思路的不清晰造成的。

城市污水——城市“新水源”

城市用水量與污水排放量存在相關性,隨著我國城鎮建設步伐的加快,用水量的增加,污水排放量也會增加。因此,以城市污水作為“水源”,不僅可以提高水資源重復利用率,增加水資源,而且不存在自然水源的分布不均問題。污水再生利用是解決中國水資源短缺和水環境污染的重要途徑。

城市污水可以就地集中處理和輸送利用,避免跨地區遠距離調水存在的供水成本高、沿途受污染風險大等缺點。同時處理后的水將經過再次循環利用,減少了水體中的污水排放量,有統計顯示國際先進水平水循環利用次數可達到9次,中國目前僅有1.3次左右,污水再生利用率只有5%左右,跟國際水平相比有很大差距和巨大空間。

在中國水資源總體匱乏的大背景下,調水只能在短期內改變水資源的分布,并不能增加水資源,因此不能從根本上解決缺水的宏觀問題。以滇池為例,目前,昆明市主城污水日處理能力達到125.5萬m3,加上環湖截污工程10座環湖污水處理廠每日55.5萬m3的處理能力,昆明市污水處理能力達到每天181萬m3。這些排入滇池的污水廠退水,總量達到每年6億m3,是滇池的主要補水水源。如將這部分尾水處理達到地表Ⅳ類,成為高品質再生水,將能大幅削減滇池入湖污染物排放量,加速滇池的水生態環境的恢復,使15億m3容積的“污水池”早日轉變為清潔水源地。

“綠色再生水”系統工程

2013年9月6日,國務院發布《關于加強城市基礎設施建設的意見(國發〔2013〕36號)》,其中特別提到要“加快城市污水處理設施建設。以設施建設和運行保障為主線,加快形成‘廠網并舉、泥水并重、再生利用’的建設格局。優先升級改造落后設施,確保城市污水處理廠出水達到國家新的環保排放要求或地表水Ⅳ類標準。”

根據國家加快推進生態文明建設改革方案,北京市率先啟動了高標準再生水回用工程項目,以促進北京解決水污染及水資源短缺問題。北京市環保局和北京市質量技術監督局聯合頒布了《城鎮污水處理廠水污染物排放標準》(DB11/890-2012)(地方標準),并于2012年7月1日起正式實施,其中要求排入北京市Ⅱ、Ⅲ類水體的城鎮污水處理廠執行A標準,相當于地表Ⅲ類水標準,排入Ⅳ、Ⅴ類水體的城鎮污水處理廠執行B標準(相當于地表Ⅳ類水)。

如果污水處理過程的資源回收引起足夠的重視,城市污水將變廢為寶,成為資源。首先水資源循環利用將解決中國“水臟”和“水少”的資源戰略問題;其次,污水處理過程還可實現有機質及磷等資源的循環利用。在污水處理廠這些新的需求下,相關污水處理技術也將面臨新變革。

將現有污水排放標準提高到地表水Ⅳ類以上,所有排入自然水體的水將成為全新的水資源,使傳統污水處理廠在水環境敏感地區不僅是水污染控制的設施,同時也是水環境保護設施和新水源的生產設施。對污水處理廠重新定位和重新認識,將會推動污水處理廠成為真正意義上的“綠色再生水廠”。

四、技術突破與模式創新

實施污水再生利用需要依靠技術進步,其核心還是技術的突破。污水深度和超深度處理技術,成為實現這一目標的核心因素。全球范圍來說,以膜技術為核心的污水處理工藝,已經成為解決污水深度處理的金鑰匙。

但是因為中國的水污染情況更為復雜,污染現狀更加嚴峻,國際上以膜為核心技術的整體解決方案來到中國就存在“水土不服”,同時價格成本過高,也讓人望而卻步。只有國人完全掌握了膜核心技術,才是掌握了中國未來污水處理的主動權。

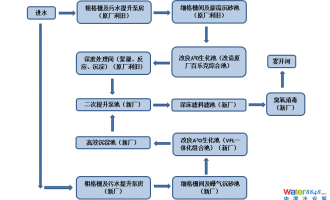

經過多年的研發和努力,中國已經擁有了完全自主知識產權的膜生物反應器(MBR)技術,它采用集成式、集約化設計理念,具有強化脫氮除磷效果,減排效果遠超傳統工藝;MBR工藝的污泥產量更少, 可從源頭減少污泥的產生量,降低污泥處置的費用,減少二次污染;整個建設可實現從進水到出水的全程自動控制,維護簡單,有效減少人力成本。以MBR為核心的工藝處理,配合超低壓反滲透(DF)技術,其出水水質可達到地表Ⅲ類水,這是傳統工藝難以實現的。

綜上,污水再生利用是一條適合中國國情和水情的道路,其實質是應用膜技術提高污水處理效率,將污水轉變為高質量的再生水,恢復其水資源功能,從而同時解決水污染和水資源緊缺的雙重問題。

膜技術帶來奇跡:劣Ⅴ類水“再生”為Ⅳ類水,污水處理成本每噸僅增加一毛錢。

使用MBR工藝技術進行污水處理,僅比傳統工藝技術增加7%,不足0.1元的成本,然而它可以在實現Ⅳ類高品質再生水的同時,減少COD、氨氮的環境負荷超過40%;如果進一步應用超低壓反滲透技術,出水水質達到地表水Ⅲ類,實現污水變成新水源,可進一步提高COD、氨氮等主要污染物的減排。以北京市清河再生水廠二期為例,該水廠應用MBR工藝技術,處理規模達到15萬m3/d,投資額為4億元,與出水達到國家一級A標準的傳統工藝投資額基本相當,而一天的運行成本僅比傳統工藝增加1.5萬元,平均噸水增加成本0.1元。其他采用MBR工藝技術的污水處理廠亦是如此。若按此推算,截至2013年9月底,我國每天污水處理能力約1.47億m3/d,若全部采用MBR技術處理為地表水Ⅳ類,僅比傳統工藝多投入1470萬元,全年大約需54億左右就可實現全國污水處理后水質由劣Ⅴ類到Ⅳ類的轉變,在修復生態環境的同時為高品質再生水體提供新水源。

溫榆河是北京的母親河,這條河全長64 km,水量豐富,但長期以來污染嚴重,主要是生活污水排入所致。2007年,北京完成了引溫濟潮奧運配套工程,處理規模10萬m3/d,出水水質為地表水Ⅲ類(TN除外),極大改善了奧運場館周邊生態環境,有利于潮白河地下水的回補及生態走廊功能的恢復,促進北京市水資源優化配置、綜合調度。

隨著北京污水排放標準的提高,溫榆河水質有了明顯改善,2008年7月3日,北京奧運新聞中心舉行“綠色奧運工作進展情況”新聞發布會,北京市水務局、首都綠化委員會辦公室、市環保局等相關單位的負責人出席發布會,并在回答記者提問時指出溫榆河的水質已經由劣V類達到了Ⅳ類。

以北京為例,完全建成后的膜法水處理工藝技術每年為北京處理污水量達到10億m3,每年為北京多減排COD 約3萬噸,NH3-N約4015噸。

投資創新:鼓勵民間投資

污水處理行業由于其投資規模大,投資回收期長等特點,長期以來,污水處理行業仍以國有企業為主體,經營機制較為固化。而民營企業已成為國家創新主體,擁有無窮的活力,積極鼓勵民間投資,可將民營企業引入到污水處理行業,為污水處理行業帶來技術創新,形成競爭,能夠激發國有及各種經營主體的活力。

經濟的發展與環境資源的矛盾日趨尖銳,在城市污水處理中存在著投資不足、效率低下、監督不力等問題。盡管中國環保投資的主體是各級政府,但在當前巨大的環保投資壓力下,僅靠政府財政資金投入難以實現我國的水環境保護目標。當前,我國的環境保護產業市場正處于上升期,積極利用市場機制,通過合理的政策引導,鼓勵社會資本參與環保投資,尤其是環境基礎設施等投資額較大、資金沉淀性強、市場機制能夠發揮作用的行業,逐漸形成多元化的投入格局,不僅有利于我國環境保護目標的實現,也能夠推動中國環保產業的發展。

公私合營(PPP)管理模式的特點及所具有的融資性、高效性和低風險性特征決定了廣泛地適用于諸如城市污水處理等提供非純公共物品或服務的項目領域。PPP管理模式有多種形式,需要根據污水處理廠的不同形態來選擇不同的PPP管理形式,并采取多種積極措施,使PPP模式在將來成為污水處理設施建設中的一種重要的經營管理模式。

五、結論

水是生命之源,是維系人類乃至整個生態系統生存發展的重要自然資源;水是經濟資源,是工業、農業、服務業等經濟產業不可或缺的重要物質基礎;水是戰略資源,水安全是整個國家安全體系中的重要一環;水是民生問題,它影響百姓的生命安全,影響國家的安定,因此水問題也是國家層面的政治問題。

“讓污水成為‘新水源’,緩解中國水危機”是一個全新的理念,是一次富有前瞻性和戰略性的嘗試,是實現“中國夢”的探索創新。城市污水處理廠已經不僅僅是污水處理行業或環保行業的事情,它和人們生產、生活的關聯日益緊密。城市污水處理廠從實現污染物削減的基本功能轉變為城市的水源工廠,進而再發展為與社區全方位融合、互利共生的城市基礎設施,這是一個系統工程。突破現有體制、機制的束縛,提高排放標準、加強新技術的產業化應用,建立公平透明的市場機制,并對城市發展進行統一規劃,以實現真正意義上的可持續發展。

(作者系水安全國策專家委員會顧問/北京碧水源科技股份有限公司董事長)