南通市通州灣科教城海綿城市建設規劃

作者:宜水環境發表日期:2018-08-28分享到:

一、 項目背景

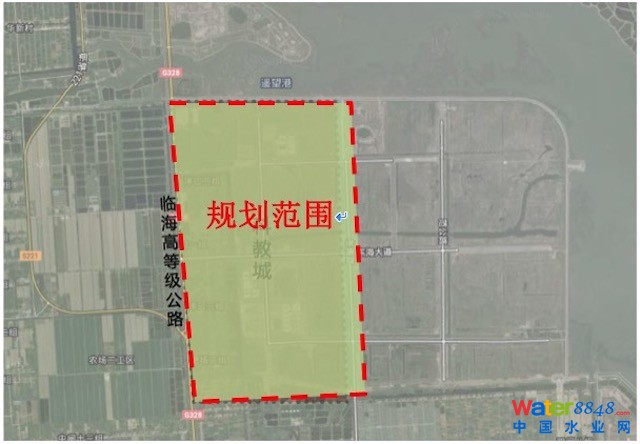

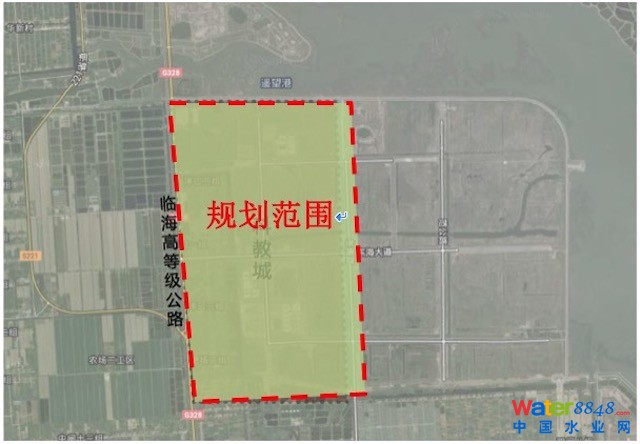

南通市通州灣科教城位于濱海園區內的灣西組團,占地面積5.14 km2,是融科研、科教、創新、創業為一身的科教新城,目前處于開發建設的初期。

成果包括:

1. 提供規劃設計報告、建設管理依據和工具;

2. 集成工程、非工程海綿工程體系,優化源頭、中途、末端雨水工程系統;

3. 確定海綿城市重大設施的空間布局和規模,優化和確定區內河道、湖泊、水塘工程布置、規模以及與外圍河網、區內管網和源頭雨水系統的平面和豎向銜接;

4. 提出海綿城市低影響開發分期建設方案;

5. 確定雨水源頭徑流控制管理分區、雨水利用規劃、管理控制指標;

6. 典型用地LID設施指南;

7. LID技術管理導則;

8. 近期建設地塊的海綿城市設計。

二、 問題與需求

1. 指標研究:分析存在的主要問題,結合海綿城市建設需求和實施條件,科學研究和分析適合本地的海綿城市建設總體目標與控制指標。

2. 系統分析:分析水資源、防洪、排澇、生態環境綜合因素,基于現狀規劃及建設條件、雨水排水方向、城市規劃用地,運用水力模型分析,識別判斷洪澇風險較高區域;針對洪澇風險特點,制定不同的控制策略。

3. 策略研究:經城市各部門的參與及共同決策,形成海綿城市雨水工程的建設與城市用地和公共空間利用、統一功能的雨水設施的建設策略。

4. 綜合規劃:建立將海綿城市建設相關指標從大海綿骨干系統到小海綿源頭雨水系統之間的關聯,形成一套完整的控制指標,明確海綿城市建設的系統規劃方案。

5. 優化設計:運用模擬對海綿城市規劃設計方案進行評價與優化,編制LID設施的設計、施工、維護與管理導則,建立監測與評估體系,提出管理保障措施。

四、 系統分析主要內容

1. 雨水資源分析

對獲取到的遙望港水文站3年日降雨和日蒸發量資料,模擬1991年、1995年和2011年三個典型年日降雨下的產流過程,為確定河網常水位、水資源的時間變化規律、區域內雨水資源利用策略及年徑流總量的控制提供基礎。

2. 雜用水需水量分析

規劃區內雜用水需求量考慮綠化澆灌用水和市政道路澆灑用水。澆灑綠地用水3.0L/m2.d,澆灑道路用水2.5 L/m2.d。

通過雨水資源量分析與雜用水需求量分析,得出如下結論:

① 因本地淡水資源缺乏,應盡量收集用雨水資源;

② 屋頂雨水是可以控制利用水質較好的淡水資源,應在經濟合理范圍內盡可能多收集;

③ 推薦屋頂雨水徑流收集標準為50mm設計降雨。

3. 河道水位變化規律分析

利用遙望港水文站1991年、1995年和2011年日降雨和日蒸發量數據,模擬11.67km2范圍內規劃用地(含有規劃綠地率)的產匯流、河道蓄水、蒸發和下滲。2.0m為 1年一遇24小時設計暴雨,雨峰對潮谷組合條件下設計水位。

本規劃區域內河網無上游邊界條件,排海閘采用閘下潮位控制。分析評估不同頻率暴雨、潮位和泵閘調度方式下的河網水動力特征,為防澇安全、水資源保障、景觀水位等綜合需求提供工程策略。

?4 河網模型概化圖

將河道初始水位1.8m和暴雨與潮位峰對谷遭遇情形,作為排水防澇銜接分析的邊界條件。

4.5市政排水防澇銜接分析

識別內澇風險區域,提出地塊、道路、管網雨水排水的設計協調和優化方案。下圖為 20年一遇3小時設計降雨條件下排水系統局部內澇風險點。

5.1骨干河網系統規劃

規劃范圍內保持8%的水面率和2.068km/km2的河網密度。河網布局考慮空間蓄淡排鹽和地塊排水需求擴大泵站規模及優化調度的要求。

5.2排水防澇銜接工程

通過優化地表導流和組織,降低積水風險, 優化排水口布局和設計。具體工程設施主要位于東海大道、夏荷路、樂布路、壺逗西路和冬青路,包括2個濕地,13處生態滯留草溝、3處滲透渠結合樹池及2處階梯泄流過濾帶。

LID設施規模需滿足處理道路面積28mm(考慮2mm降雨初損)降雨產生的徑流量。

5.4地塊低影響系統規劃

規劃給出了綠色屋頂率、透水鋪裝率和下凹式綠地率的下限指標,在滿足處理30mm降雨的情形下,可根據地塊設計來調整綠色屋頂、透水鋪裝和下凹式綠地的相應比例。

5.5水環境與水生態規劃

雨水通過道路及地塊的LID設施處理,實現雨水的滯蓄回用、徑流源頭污染物的削減以及土壤洗鹽,同時利用濱河綠 地和濕地系統進行末端處理,建設生態綠色軸線,打通生態廊道,建設生態節點,控制面源污染。

沿濱河帶局部節點規劃濕地系統,結合城市綠化帶建立城區生態綠廊體系,綠化帶接納相鄰城市道路等不透水匯水面徑流雨水,削減徑流流速和污染負荷。建設生態駁岸,并根據調蓄水位變化選擇適應的水生及濕生植物,優化城區整體水環境。

六、 監測評估

(1)規劃河道水質在線監測點:設置3個水質在線監測點,分別監測區域入流水質、區域末梢水質及區域主出流水質情況,監測項目為:氯化物、濁度、溶解氧、酸堿度、COD、TN和TP。

(2)地下水水質在線監測點:設置1處地下水質監測點。(3)土壤鹽分監測:包含土壤Ph值、水溶性總鹽、氯離子、硫酸根離子,指導土壤洗鹽和園林景觀的植物選擇。

南通市通州灣科教城位于濱海園區內的灣西組團,占地面積5.14 km2,是融科研、科教、創新、創業為一身的科教新城,目前處于開發建設的初期。

通州灣科教城開發范圍示意圖

海綿城市總體規劃的內容:確定海綿城市雨水相關的骨干工程布局、規模、近遠期建設時序、和分區分塊源頭地塊海綿城市建設要求, 利用動態規劃和優化技術,提出結合管理措施和系統工程措施的優化設計。成果包括:

1. 提供規劃設計報告、建設管理依據和工具;

2. 集成工程、非工程海綿工程體系,優化源頭、中途、末端雨水工程系統;

3. 確定海綿城市重大設施的空間布局和規模,優化和確定區內河道、湖泊、水塘工程布置、規模以及與外圍河網、區內管網和源頭雨水系統的平面和豎向銜接;

4. 提出海綿城市低影響開發分期建設方案;

5. 確定雨水源頭徑流控制管理分區、雨水利用規劃、管理控制指標;

6. 典型用地LID設施指南;

7. LID技術管理導則;

8. 近期建設地塊的海綿城市設計。

二、 問題與需求

- 本地淡水資源不足;

- 因其特殊的地理位置,土壤鹽分較高;

- 前期所做的濱海開發區水系規劃和雨水排水規劃,深度無法滿足科教城開發建設的需求;

- 缺乏防洪排澇風險的模擬評估,防澇工程的規劃和建設科學性不足;

- 前期規劃缺乏城市水系、綠地、道路、建筑的雨水管理設施功能與城市生態、環境、安全、景觀的協調和融合;

- 科教城開發建設需要清晰的策略和可操作的控制依據,以預防“城市病”的產生。

技術思路

采用的技術思路如下:1. 指標研究:分析存在的主要問題,結合海綿城市建設需求和實施條件,科學研究和分析適合本地的海綿城市建設總體目標與控制指標。

2. 系統分析:分析水資源、防洪、排澇、生態環境綜合因素,基于現狀規劃及建設條件、雨水排水方向、城市規劃用地,運用水力模型分析,識別判斷洪澇風險較高區域;針對洪澇風險特點,制定不同的控制策略。

3. 策略研究:經城市各部門的參與及共同決策,形成海綿城市雨水工程的建設與城市用地和公共空間利用、統一功能的雨水設施的建設策略。

4. 綜合規劃:建立將海綿城市建設相關指標從大海綿骨干系統到小海綿源頭雨水系統之間的關聯,形成一套完整的控制指標,明確海綿城市建設的系統規劃方案。

5. 優化設計:運用模擬對海綿城市規劃設計方案進行評價與優化,編制LID設施的設計、施工、維護與管理導則,建立監測與評估體系,提出管理保障措施。

四、 系統分析主要內容

1. 雨水資源分析

對獲取到的遙望港水文站3年日降雨和日蒸發量資料,模擬1991年、1995年和2011年三個典型年日降雨下的產流過程,為確定河網常水位、水資源的時間變化規律、區域內雨水資源利用策略及年徑流總量的控制提供基礎。

2. 雜用水需水量分析

規劃區內雜用水需求量考慮綠化澆灌用水和市政道路澆灑用水。澆灑綠地用水3.0L/m2.d,澆灑道路用水2.5 L/m2.d。

通過雨水資源量分析與雜用水需求量分析,得出如下結論:

① 因本地淡水資源缺乏,應盡量收集用雨水資源;

② 屋頂雨水是可以控制利用水質較好的淡水資源,應在經濟合理范圍內盡可能多收集;

③ 推薦屋頂雨水徑流收集標準為50mm設計降雨。

3. 河道水位變化規律分析

利用遙望港水文站1991年、1995年和2011年日降雨和日蒸發量數據,模擬11.67km2范圍內規劃用地(含有規劃綠地率)的產匯流、河道蓄水、蒸發和下滲。2.0m為 1年一遇24小時設計暴雨,雨峰對潮谷組合條件下設計水位。

科教城河道水位分析圖

4.4河網排澇分析本規劃區域內河網無上游邊界條件,排海閘采用閘下潮位控制。分析評估不同頻率暴雨、潮位和泵閘調度方式下的河網水動力特征,為防澇安全、水資源保障、景觀水位等綜合需求提供工程策略。

?4 河網模型概化圖

將河道初始水位1.8m和暴雨與潮位峰對谷遭遇情形,作為排水防澇銜接分析的邊界條件。

4.5市政排水防澇銜接分析

識別內澇風險區域,提出地塊、道路、管網雨水排水的設計協調和優化方案。下圖為 20年一遇3小時設計降雨條件下排水系統局部內澇風險點。

20年一遇暴雨內澇風險點

五、 系統規劃與協調5.1骨干河網系統規劃

規劃范圍內保持8%的水面率和2.068km/km2的河網密度。河網布局考慮空間蓄淡排鹽和地塊排水需求擴大泵站規模及優化調度的要求。

5.2排水防澇銜接工程

通過優化地表導流和組織,降低積水風險, 優化排水口布局和設計。具體工程設施主要位于東海大道、夏荷路、樂布路、壺逗西路和冬青路,包括2個濕地,13處生態滯留草溝、3處滲透渠結合樹池及2處階梯泄流過濾帶。

低洼地勢處利用道路草溝引導澇水入河

5.3道路低影響系統規劃LID設施規模需滿足處理道路面積28mm(考慮2mm降雨初損)降雨產生的徑流量。

5.4地塊低影響系統規劃

規劃給出了綠色屋頂率、透水鋪裝率和下凹式綠地率的下限指標,在滿足處理30mm降雨的情形下,可根據地塊設計來調整綠色屋頂、透水鋪裝和下凹式綠地的相應比例。

5.5水環境與水生態規劃

雨水通過道路及地塊的LID設施處理,實現雨水的滯蓄回用、徑流源頭污染物的削減以及土壤洗鹽,同時利用濱河綠 地和濕地系統進行末端處理,建設生態綠色軸線,打通生態廊道,建設生態節點,控制面源污染。

沿濱河帶局部節點規劃濕地系統,結合城市綠化帶建立城區生態綠廊體系,綠化帶接納相鄰城市道路等不透水匯水面徑流雨水,削減徑流流速和污染負荷。建設生態駁岸,并根據調蓄水位變化選擇適應的水生及濕生植物,優化城區整體水環境。

六、 監測評估

(1)規劃河道水質在線監測點:設置3個水質在線監測點,分別監測區域入流水質、區域末梢水質及區域主出流水質情況,監測項目為:氯化物、濁度、溶解氧、酸堿度、COD、TN和TP。

(2)地下水水質在線監測點:設置1處地下水質監測點。(3)土壤鹽分監測:包含土壤Ph值、水溶性總鹽、氯離子、硫酸根離子,指導土壤洗鹽和園林景觀的植物選擇。