王凱軍: 探索未來新水務 中國亟待破局

2023年3月3日,北控水務邀請院士、行業主管領導、國家智庫專家、勘察設計大師及行業知名專家近20位,就水務行業未來發展方向、水務行業科技創新、行業領軍企業發展戰略等議題,舉辦座談會。清華大學環境學院研究員王凱軍受邀參加座談并發表觀點。現轉載發言內容與讀者分享。

探索未來對組織和國家非常重要

上世紀60 年代,毛主席委托了陳毅組織四個老元帥組成研討小組研究國際形勢。背景是毛澤東認定美蘇爭霸,蘇聯處于進攻態勢,已成為戰爭的主要策源地;另一方面美國對越南侵略導致中國南部受到了巨大的影響,讓中國面臨的國際形勢變得愈發嚴峻。中國到底怎么做?陳毅得出“在中、美、蘇三大力量的斗爭中,美對中蘇,蘇對中美,都要加以運用,謀取它們最大的戰略利益”。這個預判影響了中國大概50 年,直到2012 年還是這樣的基本格局和思路,到最近幾年“一帶一路”開啟以后形勢才稍有變化。可見,戰略前瞻性研究對于國家和組織都是非常重要的。

世界各國對水務發展的探索

水務的發展很多國家都在探索,比如美國的三個機構, 國家清潔水機構聯合會、水環境研究基金會和水環境聯合會,當時提出行業舊的體制機制已經限制了行業的發展。2015 年這個行業打分是D,這表示行業沒有太大希望,沒有活力。在爭取聯邦政府和地方政府的撥款上,會處于非常弱勢的地位,人才也不會往這個行業上流動。國家清潔水機構聯合會、水環境研究基金會和水環境聯合會這幾個協會聯合向國會呼吁要進行改革,其中最重要的改革就是把公共的污水處理廠變成水資源的利用,改稱未來水資源利用廠,把污水廠融入社區的經濟發展之中。

國際上的知名學者提出,直接進入生態文明帶給中國一個千載難逢的偉大機會,這個機會是中國領導世界獨有的機會,而中國應該抓住。

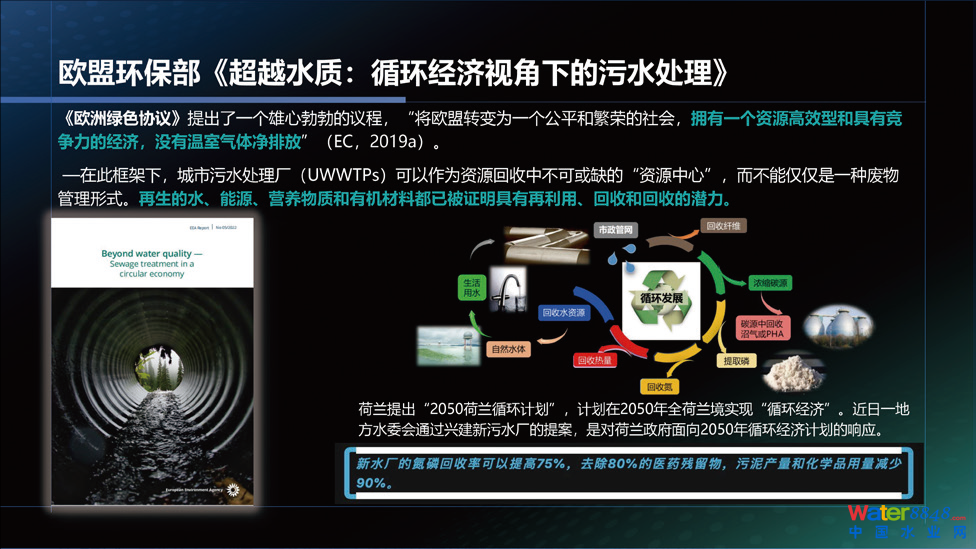

歐洲1991 年提出將歐盟轉變為一個公平和繁榮的社會,擁有一個資源高效型和具有競爭力的經濟,而沒有溫室氣體凈排放,這個框架下提出循環經濟。荷蘭在這個框架下提出了2050 年循環計劃,其中,地方水務公司提出建一個新的污水處理廠,回收率達到75%,新型污染物要消除80%,污泥產量化學用品減少90%。而且已經立項了, 基本一個全物化的工藝,要領先世界的水平10 年到20 年, 這是對荷蘭政府面向2050 年循環經濟計劃響應。

從國際來看,2015 年9 月25 日聯合國可持續發展峰會在峰會上正式通過17 個可持續發展目標,跟水密切相關的應該是9 個目標,在可持續里面環境是最有影響力的,還有土地、氮、磷、水是一個可循環的資源,也是能源上最關心的核心問題。

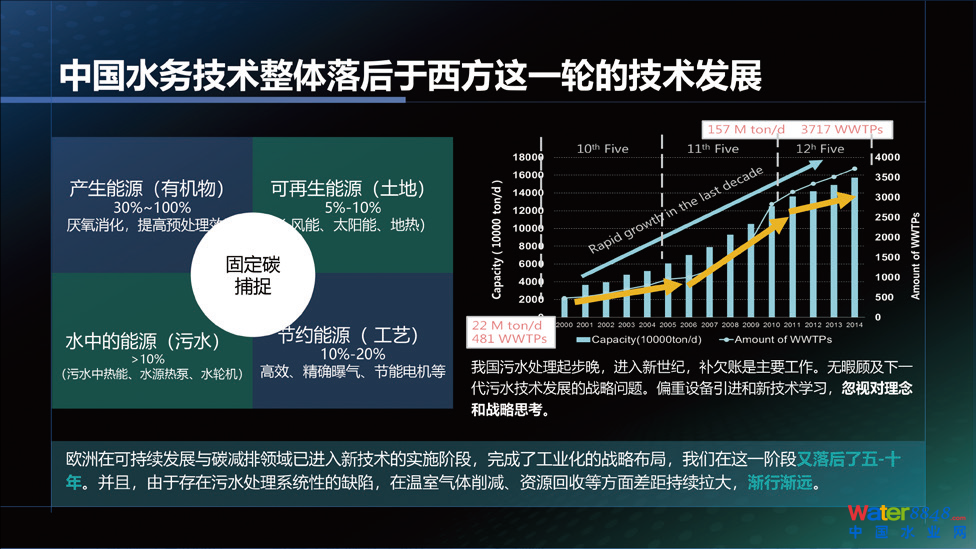

中國水務技術整體落后十年

在能源自給領域,奧地利的Strass 水廠已能夠實現能源自給。

在資源回收領域,歐洲英、法、德在磷回收方面紛紛推出各自磷回收政策和計劃,已開始付諸實施。其中,蘇格蘭的“零廢物”計劃、法國“磷回收網絡系統”、德國“污泥條例改革修正案”等將助推各自磷回收技術實施。北歐各國在磷回收行動方面并不甘示弱,奧地利于近期制定了2030 年污水處理剩余污泥焚燒灰分至少回收80% 磷的條例并通知歐盟。

在新型污染物領域,歐洲各國已完成技術儲備開始進入實施階段。瑞士已經實施立法,十一種藥物和一種生物殺蟲劑有明確的處理要求。

從碳中和領域來看,荷蘭的三個中心說得比較多,新加坡提出2030 年達到能源自給。英國對水務到2030 年達到碳中和,明確提出了一系列的要求。相對來講,我國水務行業只有北排提出3060 白皮書。

從這一系列事關發展的重大問題方面來說,我國落后了,為什么說落后十年?從技術來說,中國的研究部門,大學、研究院要進行研究,研究立題要有時間,研究完了要做示范,示范要建立一個廠,從建設到最后驗收,這個過程起碼需要五年,五年以后要推廣,然后上升到標準和政府推薦的水平,沒有十年是很難完成的。這樣看,新的趨勢和方向中國確實是落后的。

中國水務行業破局之路

我國在水利用上和工業水利用上并不落后,石化行業達到70%-80% 的回用率,電力行業達到了零排放,包括提出“水島”概念都是很先進的。另外還有地下水廠發展的趨勢,如果繼續延伸實踐,節省占地對于中國這樣一個人口密集的國度是一個很好的切入點,解決方法主要是變橫向設計為豎向設計,比如地下污水廠、地上多層污水廠的構建;通過節地與都市農業的打造相結合;同時要結合工藝的極限應用,工藝綜合發展,不能簡單線性疊加,如好氧顆粒污泥技術是一個多功能集合創新的很好的例子。

從生態發展角度來看,應打造城市生態綜合體,將污水處理與提供生態景觀、休閑娛樂、科普教育、科技研發、濕地綠化等公共服務有機融合,地上地下統籌規劃,改善周邊環境質量,實現污水處理廠建設由生態“負資產”向“正資產” 的轉變。這可能使中國能夠領先于國際。另外要改變現有的評價標準,不是單一碳排放來評價,而是以生態指標來評價。因為這包含有三個要素,人與人、人與社會、人與自然,我們要改變成這樣的評價方式。

國際上的知名學者提出,直接進入生態文明帶給中國一個千載難逢的偉大機會,這個機會是中國領導世界獨有的機會,而中國應該抓住。

國際上十幾年來一直倡導用厭氧的方法實現碳中和, 像英國、瑞典要在2060 年通過沼氣的方式達到百分之百的能源自給,而中國到現在不足5% 的污水處理廠采用厭氧技術。所以我國不光要建立自己的工廠,還要建立自己的理論體系,探討是否有別的途徑實現碳中和。

第一個可能的途徑是氮的回收,在減排的潛力上要大于碳。如果50 毫克/ 升的氮要回收的話,它的減排是0.5 度電,100 年前哈伯發明了合成氨工藝,這是一個非常耗能的工藝。所以今后在污水處理方向上一個可能的途徑就是回收氮。

第二是再生水的利用也可能突破,其中一個突破是管道問題。前幾年太原的一個局長提出了供暖管道解決水回用的問題,還做了標準。這給出了一個真正解決再生水的問題的思路,就是真正進入到社區,這是一個方向。

第三是熱泵的問題。根據溫度和回用次數的設定, 在北方一萬噸的水能供暖10 萬平米的面積,或者15 萬平米的面積。建筑節能是社會節能的大頭,不光能節能還能制冷。荷蘭現在有一個工廠已經用水源熱泵承擔夏天冷庫的制冷,用自來水制冷,這也是碳減排的路徑。

這些新的思路提供了更多的可能性。這些方式里同樣看到了未來傳統水務行業的一種可能性,即水務行業深入融入城市有機更新并成為公用事業中的主導性行業。

來源:未來新水務公眾號

王凱軍:存量時代水務創新發展路線圖

近日,由環境商會主辦的2024專精特新環境企業發展大會在北京舉行。會上,清華大學環境學院教授王凱軍發表《存量時代水務創新發展路線圖》主題演講。

王凱軍 清華大學環境學院教授

一、大時代下面臨多重壓力

一是中國基建產業大量過剩,公共基礎設施已經基本建設完成,產生嚴重的產業和人員過剩。二是水固氣等環境大建設時期已經結束。三是央企紛紛入局環保行業。四是國內外經濟走入下行期。2018年開始,環保行業接連受挫。政府支付能力也在變差。水務企業利潤率低而且應收賬款賬期延長,而美國水業應收賬款周轉率非常快,53~58天。

總的來說,當前的環保行業缺乏必要保護,水務行業門檻低,行業沒有好的的頂層設計,也缺乏企業家精神和企業家。

二、存量時代

當前已經進入存量時代。存量時代跟建設時代考慮的問題不一樣,存量時代要考慮服務問題。

1. 后BOT時代水務公司如何盈利

后BOT時代,服務模式主要是基本服務費,包括人員費用和管理工具的費用。人員費用是低端收入,真正來講要靠軟硬件來收取超額利潤,這是水務企業需要考慮的一種商業模式。

馬斯克在他的自傳里提出一個概念——白癡指數,產品總的成本與原材料成本的比值。馬斯克認為,如果一個產品白癡指數很高,可以通過更有效率的制造技術,大幅降低產品成本。

2. 存量時代盈利的機會

一是節能降耗-降本運行。100%負荷和100%成本下,如果節能降耗可以降低50%成本,就是增加了50%利潤,這是第一個要考慮的方式。

二是原位倍增-增量運行。100%負荷是否可以增加至200%的負荷,這樣的話就會增加100%利潤。

這兩條路徑在我國這樣一個歷史時期是完全有可能的。近十年來的污水廠COD數據顯示,污水濃度在持續走低,大部分地區是設計負荷的50%~60%,設計冗余按保證率設計,保險悉數接近2.0,有非常大的冗余。

三是資源全回收-增量運營。雙碳目標下,污水廠要考慮能源回收、資源回收。

三、平臺創新

3. 顛覆性創新途徑--污水處理的平臺技術

隨著要求不斷提高,污水廠功能增加,依靠工藝線性堆積,不能改變現有工藝基于以能源消滅能源、成本增加、系統穩定性降低的本質。這里提出一個新思路,存量時代,技術創新要以平臺創新的方式來實現。

水務1.0是技術驅動,水務2.0是產品驅動,水務3.0要依靠場景驅動。當技術和產品日臻完善,圍繞需求形成復雜系統時,場景驅動則將成為下一階段創新的核心驅動力。

平臺技術上一系列生態公司圍繞新平臺做工作,就會產生巨大的技術進步。在技術平臺上持續創新具有長期的穩定性。比如活性污泥平臺擁有100以上的歷史。再比如IOS平臺創造了許多偉大企業,已經迅速更新到了17代。

不同的平臺依賴完全不同的創新技術,也產生不同的公司。只有新的平臺才能徹底改變行業發展的技術途徑。

比如國內探索的碳源濃縮以膜技術為代表,但不同于將膜過程置于工藝流程末端的常規工藝設計,膜濃縮過程置于污水處理全流程工藝的前端。濃縮過程去除了污水中大部分的COD和TP,留存在水中污染物僅以氨氮為主;在此基礎上,后續可以探索嫁接新的技術,如離子交換、RO、厭氧氨氧化等,形成系列的顛覆性工藝技術。

近年,荷蘭某地水委會通過了興建新污水廠的提案,希望通過應用一系列的新技術新理念,建設一座在未來20-30年內保持領先的污水廠,指標目標是“將氮磷回收率提高75%,去除80%醫藥殘留物,污泥產量和化學品用量減少90%”。這份提案展示的主要的技術理念創新,一是采用集成的技術和設備,二是踐行上游碳源濃縮的理念。其主要工藝是,經過電絮凝和氣浮,經一級納濾后,進行離子交換,以實現水和資源的全回收。濃縮過程去除的COD和TP,大大降低了后續處理工藝的難度,也為諸多目標的實現帶來便利。

四、模式創新

水務行業要外卷,向產業鏈上下游細分領域進軍,向外擴張帶動細分領域發展。

比如餐廚垃圾油脂回收,火煉油的碘值低,亞油酸價低, 混合會形成很好的互補性投資優勢。而且投資回報率高,萬噸產能設備投資2000萬,產值達到1個億,毛利潤超過40%,比傳統的污水處理廠高。

五、環境產業的理論突破與實踐意義

環境產業的內涵是指節約能源資源、發展循環經濟、保護環境提供技術基礎和裝備保障的產業,主要包括節能產業、資源循環利用產業和環保裝備產業,涉及節能環保技術與裝備、節能產品和服務等。

環境產業可以分成四大塊,環境服務、環保產品生產,循環利用以及環境友好產品生產,其中環境友好產品生產占比要超過60%。

王凱軍強調,未來環境產業的真正出路既要關注內涵,同時還要關注外延。而產業的生命力在于理論和實際外延的不斷擴大,要在現有基礎上不斷擴大產業外延。