院士說 | 《環境保護》對話杜祥琬院士:碳中和背景下的綠色低碳轉型與能源安全保障并行不悖

院士介紹

杜祥琬,1997年當選為中國工程院院士,2006年當選為俄羅斯國家工程科學院外籍院士,2002年當選中國工程院副院長。我國應用核物理、強激光技術和能源戰略專家。曾主持我國核試驗診斷理論和核武器中子學的精確化研究,為我國核試驗的成功和核武器發展作出了重要貢獻;曾任國家“863”計劃激光專家組首席科學家,是我國新型強激光研究的開創者之一,推動我國新型高能激光技術跨入世界先進行列。主持了中國工程院“中國可再生能源發展戰略研究”“中國能源中長期(2030、2050)發展戰略研究”“我國核能發展的再研究”“應對氣候變化的科學技術問題研究”等重大咨詢研究項目。曾任第二屆國家氣候變化專家委員會主任、第三屆國家氣候變化專家委員會名譽主任。參與了國家2020年和2030年低碳發展戰略目標的論證。作為中國代表團高級顧問多次參加了聯合國氣候變化大會。杜祥琬院士還先后榮獲國家科技進步獎特等獎一項、一等獎一項、二等獎兩項,并于2000年獲何梁何利基金科學與技術進步獎。

《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(以下簡稱《意見》)提出,要把碳達峰、碳中和納入經濟社會發展全局,以經濟社會發展全面綠色轉型為引領,以能源綠色低碳發展為關鍵。我國提出碳達峰、碳中和目標的戰略意圖主要體現在哪些方面?未來我國的產業結構和能源結構又會進行怎樣的調整優化?近日,《環境保護》雜志記者專訪了中國工程院院士、中國工程院原副院長杜祥琬,請他就上述問題與讀者分享他的思考與見解。

重視能源體系的獨立性和安全性

《環境保護》:碳達峰、碳中和目標的戰略意圖是什么?實現路徑主要包括哪些方面?

杜祥琬:實現碳達峰、碳中和目標的意義重大,能夠加快我國能源綠色低碳轉型,以低碳轉型推動可持續發展。碳達峰、碳中和目標也將倒逼產業結構調整,及時抑制發展高耗能、高排放產業的沖動,推動戰略性新興產業、高技術產業、現代服務業進步,拉動巨量的綠色金融投資,帶來新經濟增長點和新就業機會,支撐高質量發展。

能源領域實現碳達峰、碳中和目標的路徑主要包括四個方面。

一是從人類文明形態進步的高度來認識能源革命。人類文明形態的不斷進步是歷史的必然。現代非化石能源巨大的進步正在推動人類由工業文明走向生態文明,這是又一輪深刻的能源革命。能源低碳化事關人類未來。全球對此已經達成高度的共識。

二是樹立新的能源安全觀。能源安全的核心是供需安全,要以“科學供給”滿足“合理需求”。目前階段,“科學供給”一方面是化石能源的“科學供給”,這是重點;另一方面是要逐步倚重我國自己可以掌控的非化石能源供給。值得強調的是,可再生能源的利用是我國自己可以掌控的,它不易受國際地緣政治變幻的影響,有利于能源體系的獨立性和安全性。經濟社會可持續發展的需求可以牽引可再生能源快速增長。支撐可再生能源穩定、快速增長的是其背后的自然資源以及開發這些自然資源所需的不斷提升的技術能力和下降的成本。能源安全除包括供需安全外,還應當包括環境安全、氣候安全,因此,也要解決好能源開發利用造成的環境問題和氣候問題。

三是構建多能融合發展格局。我國中東部的能源可以按“身邊取”和“遠方來”相結合、“分布式”與“集中式”相結合的思路發展。“集中式、遠方來”主要是指在西北地區建設電力大基地,實施“西電東送”,而“分布式、身邊取”將提高中東部能源自給比例。論證表明:這種發展思路的能源資源可供性、技術可行性和經濟可行性都是成立的,不僅有助于推進“源網荷儲一體化”和局域電網、“微型電網”和“虛擬電廠”的批量化發展,減緩“西電東送”和“北煤南運”的壓力,而且有利于我國能源結構低碳化、空間格局趨于平衡、城鄉一體化的能源基礎設施升級。

四是切實發揮化石能源在低碳轉型中的作用。我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國,煤炭目前仍是我國的基礎性能源。對于煤炭的利用,我國應堅持清潔高效利用,以煤炭發電為主,通過技術進步,減少非發電用煤;發展清潔取暖,加強煤炭與非化石能源協調互補,支持能源結構優化。

推動產業結構與能源結構的融合創新

《環境保護》:在碳達峰、碳中和戰略目標下,產業結構與能源結構將如何轉型升級?

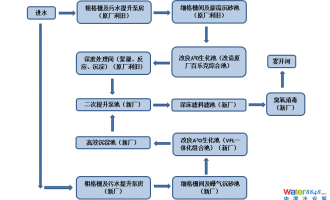

杜祥琬:《意見》對深度調整產業結構,加快構建清潔低碳、安全高效能源體系,加快推進低碳交通運輸體系建設,提升城鄉建設綠色低碳發展質量,加強綠色低碳重大科技攻關和推廣應用,持續鞏固提升碳匯能力等內容都提出了具體而明確的要求。在《意見》的指導下,建議從以下五個方面推動產業結構與能源結構的融合創新與轉型升級。一是要清潔利用煤炭,在煤炭利用中做好低碳循環。二是要推動電力行業減排,大力發展非化石能源發電。可以發展智能電網、分布式能源等,提升配電網服務水平;重視核電作出的新貢獻,在安全的前提下,積極有序發展核電。三是要重視交通行業減排。“以電代油”“以氫代油”、使用生物航空燃油,并實施道路運輸車輛達標車型制度,優化公交和軌道交通,倡導自行車綠色出行,促進交通設施與可再生能源結合發展。四是要推行工業領域減排。構建低碳循環的工業體系,強化物料循環回收利用體系建設。五是要實施建筑行業減排。供暖、制冷、照明等環節均可推行電氣化。其用電則來自可再生能源和工業余熱。數字化、智能化的應用,智能家居、智能家用電器的普及,均將加速建筑行業脫碳。

安全可靠是對能源系統的基本要求

《環境保護》:您認為實現能源高質量發展“可能三角”的難點和阻力在哪些環節?應對阻力的手段又有哪些?

杜祥琬:實現碳達峰、碳中和目標的實質是實現能源高質量發展。實現能源高質量發展“可能三角”沒有原理性障礙,卻也不是現有技術能力可以完全解決的。常規的能源系統很難同時滿足“安全可靠、經濟可行,綠色低碳”三個目標,這被稱為能源領域的“不可能三角”。但是在碳達峰、碳中和的背景下,新型能源系統必須逐步滿足這三個目標,使之成為“可能三角”。安全可靠是對能源系統的基本要求,經濟可行的能源系統才會被社會接受,綠色低碳是能源轉型的大方向,三者缺一不可。

其中,當屬安全可靠難點最多、阻力最大。新型能源系統實現安全可靠離不開“多能互補、源網荷儲”八個字。第一是從“源”出發。新能源發展要做好全系統戰略,自身需要一個完備的產業鏈條,并做到協同友鄰。新型能源系統的電源發展必須確立多能互補的策略,讓各能源品種都為實現碳達峰、碳中和目標作出貢獻。第二是“網”。發展智能電網和配電網。數字技術可提升電網的數據采集、分析和應用能力,與傳統電力技術融合促進電力系統各環節智能化,推動電網可觀、可測、可控。第三是“儲”。發展商用化的儲能(熱)技術。儲能技術是未來新型能源系統具備柔性、包容性和平衡功能的關鍵。儲能技術的時移作用和空間轉移作用,可提高電力系統的可控性和靈活性。不同的儲能技術可應對不同周期的間歇性供電。第四是需求側管理。到2025年,我國電力需求響應規模將達到7000萬kW,占最大用電負荷的4%;從長期來看,這一占比有望突破20%。電力需求本來就具有柔性。電力需求側管理的數字化,可引導用戶根據市場情況調整電力需求,有利于維持系統平衡。比如,山西芮城縣“光儲直柔”項目已形成成功試點經驗,電力發展分布式電網,用電終端發展靈活用電的柔性負載,以便有效消納風電、光電。

亟須重新認識我國能源資源稟賦

《環境保護》:推動碳達峰、碳中和戰略,需要注意哪些方面?重點工作又是什么?

杜祥琬:實現碳達峰、碳中和目標,需要重新認識我國能源資源稟賦。重新認識我國能源資源稟賦對于確保國家長遠的能源安全、引導能源轉型具有方向性、戰略性的意義。若只講“富煤、缺油、少氣”,不能準確描述我國能源資源稟賦。豐富的可再生能源資源是我國能源的重要組成部分。我國現已開發的可再生能源不到技術可開發量的1/10。實現能源低碳轉型,我們的資源基礎豐厚。碳達峰、碳中和作為能源革命的兩個里程碑,將大幅推動節能和提高能效。實現碳達峰、碳中和目標,需要清潔高效利用煤炭,同時,大力發展非化石能源,穩步減少化石能源的使用,構建非化石能源占比逐漸提高的新型電力體系。在煤炭消耗量較大的階段,實施低碳轉型可使我國在能效方面獲益更多。發展更綠色和更高效的能源,能夠保障能源供需安全和環境安全。可以說,綠色低碳轉型與能源安全保障并行不悖。

節能、提效是實現碳達峰、碳中和目標的戰略之首。2019年,我國能源強度仍是世界平均水平的1.3倍,是經濟合作與發展組織(OECD)國家的2.7倍。在當前能源消費水平下,能耗降低1%,對應減少0.5億t標準煤,減排1億多t二氧化碳。另外,還要提升碳匯能力,鼓勵CCUS(碳捕集、利用與封存)等碳移除和碳利用技術。減排后的溫室氣體排放,通過“碳匯+碳移除技術”即可實現碳中和。具體而言,可從以下方面開展工作。首先是發展森林碳匯。其次,在不易脫碳的工業環節開展碳捕集、碳利用。同時,將碳交易、氣候投融資、能源轉型基金、碳中和促進法等,作為引導碳減排的政策工具。此外,實現碳中和目標需要深度的科技創新和金融支持。

把資源消耗體轉變為資源利用循環體

《環境保護》:在碳達峰、碳中和戰略要求下,應如何實現固體廢物領域減污降碳協同增效?

杜祥琬:人類的生產和生活必定消耗大量資源,產生各種廢棄物,包括固體廢棄物。我國是人口大國,也是固體廢物產生大國。我國目前各類固體廢物累積堆存量約800多億t,年產生量近120億t,且呈現逐年增長態勢。如不妥善處理和利用這些固體廢物,將對資源造成極大浪費、對環境造成嚴重污染、對社會造成惡劣影響。“無廢城市”建設可以助推碳達峰、碳中和目標的實現。例如,減少垃圾填埋,可以減少甲烷等溫室氣體的排放;黑色金屬和有色金屬的回收再利用可節約冶金行業煤炭的消耗,減少二氧化碳排放;農林廢棄物的資源化利用,垃圾焚燒發電或通過厭氧發酵生產沼氣,可為我國生物質能的利用、優化能源結構作出貢獻,為減污降碳協同增效發揮作用。

廢棄物減量化和資源化利用水平是國家現代化水平的明顯標志,也是生態文明建設的重要指標,更是提高公民素質的有力抓手。我們的社會當前是一個吞噬資源的消耗體,很多資源和能源都是不可再生的。可持續發展的社會需要從吞噬資源的消耗體變為資源利用的循環體。這個“變”是社會的核心能力之一,是擁有未來的戰略制高點。這也是我們建議從“無廢城市”做起,最終實現“無廢社會”的意義所在。從源頭上看,主要是讓公眾從觀念上轉變,認識到垃圾減量化和嚴格分類的必要性,并落實到日常生活中,具體可考慮用經濟手段來鼓勵居民做好減量和分類,做得好的要獎勵,對做不到的給予相應的處罰;在中間環節上,確保已經嚴格分類的垃圾不再混合,確保在提取有用資源時不會形成二次污染等;而在末端的垃圾焚燒環節,焚燒發電技術要做到位,符合環保標準,加強監管,把二噁英和飛灰等問題要解決好。

從“無廢城市”建設逐步過渡到“無廢社會”有三大效益。第一是環境效益。廢棄物減量化和資源化利用可有效緩解多地“垃圾圍城”“垃圾困村”的局面,美化我們的生態環境。第二是經濟效益。把原本要丟棄的垃圾加以循環利用,獲得資源和能源,體現了其經濟價值。第三是社會效益。社會效益可從兩方面來看,一是對政府管理能力的挑戰和促進,要把垃圾問題管好、管實,就需要引入信息技術和大數據處理等手段來提升管理水平;二是包括老人、兒童等群體在內的公眾都能做到垃圾減量化和嚴格分類,這將大幅提升公民群體的文明素質,社會意義非常深遠。

從“無廢城市”試點實施直到實現“無廢社會”,這是一個美麗的事業,但也面臨一系列困難,在技術、管理、公眾觀念等各方面都有挑戰,這就需要我們堅韌不拔、認真求實、穩步推進,一大批干部要做好吃苦的準備。這也是我國現代化發展之路上必須要邁過的坎兒。

文/本刊記者 郭媛媛 于寶源