本報評論:環境學科到底是“冷”還是“熱”?

時間:2023-10-25 來源:中國環境報 作者:中環報記者宋楊

近日,中國科學技術大學計劃取消“環境科學”等6個本科專業的新聞,引起了廣泛關注和討論。根據校方后來的回應可知,這只是一次高校學科專業的正常調整。但是,仍有部分網友對此進行過度解讀,聯想到此前中國科學院大學環境科學專業14名學生全部申請轉出本專業的新聞,便得出環境專業“不行了”的結論。

今年關于環境學科的關注度似乎格外高,這也反映出,隨著近年來我國對生態文明建設的重視程度不斷提升,與環境相關的話題越來越受到社會公眾的關注。有人關注說明這個領域重要,關注的人越多與之相伴產生的審視與思考也會越多。在某種程度上,我們甚至可以將這些關注積極引導,轉化為推動生態環保工作向更好方向發展的契機與動力。

梳理身邊一些曾就讀環境相關專業或目前從事環境相關行業人員的經歷,以及網友的發言發現,之所以有人認為環境專業不行了,甚至是“天坑”,無外乎這幾個特點:學習難度大,實用性不強,未來就業很難有優勢和競爭力,走科研道路也很難出成果,工作辛苦且薪資水平普遍偏低。但仔細想想,其他專業難道就又輕松又賺錢嗎?說到底,專業前景如何,與個人的努力分不開。選擇一個領域深耕,總有收獲果實的一天。

中國工程院院士、清華大學環境學院教授郝吉明,幾十年來一直將服務國家發展需要作為教學與科學研究的目標。從20世紀80年代的酸雨,到20世紀90年代的機動車污染,再到2013年的霧霾,我國大氣環境問題不斷在變化,郝吉明與眾多環境工作者攻堅的方向也一直在更新。如今,隨著“雙碳”戰略目標的提出,清華大學又在2021年9月成立了碳中和研究院,直面“雙碳”領域復合型人才稀少等難題,研究方向涵蓋低碳能源、新型電力系統、工業深度減碳、氣候治理與碳金融等交叉領域,以系統思維推動碳中和人才隊伍建設和培養。這種緊跟環境領域前沿理念和研究熱點的辦學精神,值得所有高校學習。

今年2月,教育部等五部門印發改革方案,就調整優化普通高等教育學科專業設置工作做出部署安排,強調學科優化要堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康。當前,全球氣候治理愈發緊迫,“一帶一路”倡議持續注入綠色發展動力,我國經濟社會高質量發展扎實推進,長江經濟帶建設等上升為國家戰略,人民群眾對美好生活的需要日益增長。筆者認為,這些都可以看作“四個面向”在環境領域的具體呈現,這為環境領域帶來很多發展機遇。隨著相關工作的推進,對生態環保人才的需求也會越來越多,急需環境學科的強力支撐。高校要積極主動適應經濟社會發展需要,深化環境專業供給側改革,全面提高人才培養質量,讓環境學科專業更加適應新技術、新產業、新業態、新模式。

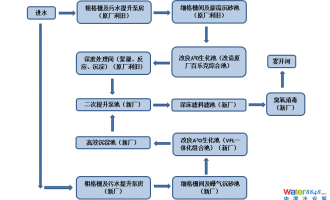

優化調整環境學科專業時,要有預判性、前瞻性。學校專業的設置要跟行業的發展相配合,培養課程和培養方案要逐步更新,要基于行業未來的發展模式進行科研。比如,隨著環境污染物種類的不斷增加和新污染物的涌現,面向多污染物、多介質的協同控制理論與技術,將是環境工程學科未來發展的一大趨勢。高能耗的環境污染末端治理模式已不符合社會經濟綠色轉型的新需求,因此,研究污染物全流程與全生命周期防控、源頭減排、資源循環利用、能源高效利用的理論與清潔處理等相關基礎理論與技術方法,實現資源循環的全流程控制與精細化管理,將是環境學科未來發展的必然要求。有能力的學校,還可以建立校企聯合模式,與相關行業企業共同辦專業、建基地,為學生提供實習、就業的機會,實現產教融合,更好滿足社會發展的現實需求。

面對環境專業“不行了”的說法,學校需要及時引導,避免造成學生的認知偏差,影響他們對專業的選擇。向學生傳授更前沿的環境領域知識,幫助學生提升自身專業水平,讓他們將來有足夠的能力引領經濟社會高質量發展,這或許就是高校在優化調整環境學科專業時,應該秉持的原則和努力的方向。

日前召開的生態環境科技工作會議強調,面對生態文明和美麗中國建設面臨的新形勢新挑戰新任務,必須不斷增強生態環境科技有效供給,以生態環境科技支撐美麗中國建設不斷取得新成效。要想實現這一目標,就需要在關鍵領域、關鍵認知、關鍵技術上找到新發現、取得新進展、實現新突破,這些都離不開對環境學科的及時調整優化。希望包括高校在內的社會各界可以共同努力,建設一支規模宏大、結構合理、素質優良的環境領域人才隊伍,為生態文明建設和深入打好污染防治攻堅戰提供源源不竭的動力。