�¼���λ���R����u�϶ˣ��ڽ������ڣ�ˮ�YԴ����6�|�����˾�ˮ�YԴ���H��211�����������絹��(sh��)�ڶ����������ϘO��ȱˮ�ć���֮һ��480���f������ճ���������a(ch��n)��ˮ��Ҫ������ˮ�ռ��͏������R�������M�ڡ���ˣ��@ȡˮԴ���H�P(gu��n)ϵ���@�����ҵ����棬ͬ�rҲ��һ���漰���Ρ���(j��ng)�������g(sh��)�ȷ������Ҫ�n�}��ͨ�^�L�ڵIJ�иŬ���������¼��������{��H�е�ˮ�YԴ�����F(xi��n)��ˮ�ĸ�Ч�����ã��ɞ��������(y��u)���ˮ��(w��)�������֮һ��

����ˮ���g(sh��)��ͨ�^����¼��½��������ˮ�YԴ���֣����иQ���¼��µ�ˮ��(w��)�Ą�(chu��ng)��(chu��ng)�I(y��)֮·��

�� 1960 ������¼��·dz�ȱˮ�����F��ˮ�YԴ���ò���ȫ�u������(n��i)������o�����(d��ng)�҂����_ˮ���^�r���҂��ǟo��n�]�Ƿ����������ˮ�ģ�����¼������õ�ˮ�YԴ����ʹ�@�ɞ����——�¼�����1961���Ժ�Ķ̶���ʮ���(n��i)��ȡ�����L����M����

�@һ�еĸ�׃��ʼ���ѹʵ����ҫ����������ˮ�YԴ�ɳ��m(x��)�Է�����hҊ�ߡ��¼��µ�ˮ�YԴ��ȫ�������������죬����Ը���^�m(x��)ָ��(d��o)���¼��¹����I(y��)��PUB�İl(f��)չ��ͨ�^��ע��ˮ�����ľC�Ϸ������аl(f��)Ͷ�Y��PUB���¼���(chu��ng)����һ������Ԫ���Ϳɳ��m(x��)�Ĺ�ˮϵ�y(t��ng)��

ʹ�����oֹ�����ṩ�������܉�ؓ��(d��n)��ˮ��ÿ��PUB�I(l��ng)��(d��o)�ߡ���(chu��ng)���ߡ����̎��ͼ��g(sh��)�نT����Ը��Ȼ�������@���ó��У��¼��²����Ρ�PUB�c��(d��ng)?sh��)غ͇��H���صĻ�����к�����(chu��ng)�£���ͬ���������P(gu��n)��ˮ�YԴ���������R��ˮ�YԴ�ڬF(xi��n)�ڱ������κΕr���ӌ��F��

������֮���¼���ˮ�Ĺ�����һ����־���M�����£�ˮ������(j��ng)���@�����ҵ�ܛ�ߣ����F(xi��n)���ѽ�(j��ng)�ɞ����@�����ҵ���Ҫ�������¼���?li��n)���һ��������ٵ�ˮ���£�Ҳһֱ�ܘ����cȫ�����������

�¼���ˮ�ɳ��m(x��)�l(f��)չ�ĵ����

��1961�굽2012�꣬�¼���50���ˮ�ɳ��m(x��)�Եİl(f��)չ֮��ʼ��һλ���hҊ���ˣ��������F��ˮ�YԴ�О���ҵă�(y��u)����헡��S���������I(l��ng)��(d��o)�£��¼��´�̤�����_ʼ��ˮ������ˮ���o��ˮ��(chu��ng)�¡�

Ո��(w��)��ӛס���ҫ��Lee Kuan Yew���Լ������¼���ˮ��(w��)�l(f��)չ�������ݵĽ�ɫ��

�ľ����¼��µ�һ�ο����ĵ�һ�������ҫ�����͛Q���@��С�u�����F(xi��n)ˮ�YԴ�Ŀɳ��m(x��)�ԡ�

“�ҏIJ������@�����h�]�����F(xi��n)�����뿂��һ�죬��ij���ط������F(xi��n)һ�N�µļ��g(sh��)���¼��µ�ˮ�YԴ�ɳ��m(x��)�ɞ����”���@����������2008�����¼����Hˮ�ܵ��vԒ���f���ġ�

���죬�������Զ���“��������”��Ը�����¼����ڌ��F(xi��n)ˮ�YԴ�ɳ��m(x��)�Է����ѽ�(j��ng)ȡ�����ش���Mչ��

�����ҫ��������

�_��ˮ�YԴ�LJ��ҵă�(y��u)�����

�¼�����1965��@�ê����r�����@ˮ�YԴ�Ġ�Փ�ȱȽ��ǡ�����ĵ�ԭ���������¼���ȱ��ˮ�YԴ��Ҳ������ˣ��������Ĉ�(zh��)�������_ʼ��һֱ��ˮ�YԴ�����¼������������ƶ��͌�ʩ������֮�ء�

“�������������߶���횞����҂������棬����ˮ�YԴ���ׅf(xi��)”�������������_���Q��“ˮ��һ�N���F���YԴ���]������͕���������S���ԛ]�о�������������������]��ˮ���͕��R��Óˮ������”���a���ጵ���

��ˣ��������_ʼ�����(n��i)�Ĺ���(w��)�T���̎��������һ���n�}���뷽�O(sh��)���¼��µĹ�ˮ׃�ÿɳ��m(x��)����“�����ڍu�ϵ�ÿһ����ˮ”��

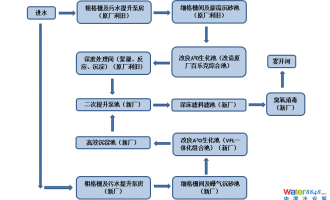

���˵õ�ˮ�YԴ���}��(y��ng)ԓ��ν�Q����Ч���������ھo���ԵĿ��]����ʹ��������1971���O(sh��)����ֱ�ٿ���������ˮ�YԴҎ(gu��)����λ��ԓ��λ��1972���ƶ���ȫ����һ��ˮ�YԴ���wҎ(gu��)�����о����µij�Ҏ(gu��)ˮԴ����δ�ܱ��o�ļ�ˮ�^(q��)���ͷdz�Ҏ(gu��)ˮԴ������ˮ���úͺ�ˮ�������Č�ʩ·�����@��Ҏ(gu��)�����l(f��)��PUB�����wˮ�YԴ��������������u��׃���¼��º�����Ă�“����ˮ���^”��(zh��n)�ԡ�

���¼���ˮ�YԴ·������ӑ��

�I��ˮ��——λ�������ĵĵ�һ��ˮ��

��1977��ؐ��ʿˮ��(Upper Peirce Reservoir)��ͨˮ�xʽ�ϣ���������(d��ng)�r�ĭh(hu��n)����������µ�Ҫ��Ҫ��h(hu��n)�����c����ί�͙C��(g��u)�����_չ��(d��ng)�rȫ�¼�������ˮ�������Ŀ֮һ�� ����ʮ���(n��i)��Ɍ��¼��ºӵ������� �������20���o(j��)30������¼��ºӃɰ��ǽ��^С���r(n��ng)���ͷǷ�ـ�������ڵأ�Ҳ��ͬ�����������I(y��)�U���ʯ��й©�Ĝش��� �������J�飬һ�l�Ƀ��ĺ��������ڞI�����{����һ����Σ��Ķ��Mһ�������¼��µĹ�ˮ���ṩ���A(ch��)��

��������¼��ºӣ�

�@�^�����£��������ϴ_��ȡ���˳ɹ�����1977�굽1987�꣬�¼��º��ѽ�(j��ng)��ȫ׃�˘ӡ���ˮ�������~���w�����¼��µć���������¼��ºӵăɰ��M�и��N�ʘ���ӡ�

�S���¼��ºӌ��F(xi��n)��“��������”��СĿ��(bi��o)���������S�C����˵ڶ�������(zh��n)��Ҫ�������Ľ���һ��ˮ�졣��(d��ng)�I���̉���2008���깤�r���@һԸ���K����20��F(xi��n)�ˡ�

�I���̉β��H���¼��µĹ�ˮ����(w��)������һ��ˮ��——�I��ˮ�죬����߀�������ڜp�p�����ĵĺ靳���}���ڞI���̉ο�����ɺ�Ěq�£��ڞI���̉����^������eҲ�ɞ����¼���һ�N�����������������ʽ��

�������¼��ºӣ�

�䌍����20���o(j��)��ʮ����������������O(sh��)�����¼��µĞI�����{���Σ�Ȧ������һ����ˮˮ�졣�I���̉���һ헹��̉��e��������9����T�l�T��ÿ���L30�ף���5�ף���Ҫ�M��350���ĞI�����{���죬���Ծʹˌ���ˮ�c��ˮ���_��

�̉ν��ɺ���2008���c������Ȧ���γɵĵ�һ��ˮ��——�I��ˮ��һ�����_���_�š���ʹ�¼��µ�������e������10,000 ��핣��ஔ(d��ng)��ԓ����e������֮һ��

�Bͬ�ɂ����m(x��)���ɵ��^�µ�ˮ��——������ˮ��Ͱ��Zˮ�죬�I��ˮ�쌢�¼��µļ�ˮ��e��ռ��������e��һ�����ӵ�������֮����

�����ҫ������ϯ�I��ˮ��đcף��ӣ�

���¼��ª�����50������ҫ�������¼���ˮ�YԴ�ɳ��m(x��)�l(f��)չ�ĈԶ�Ը����Ȼ�w�F(xi��n)���¼������ϵ�17��ˮ�졢4��NEWater����ˮ�S��2�Һ�ˮ�����S�С� �@Ȼ���¼�����ˮ��(w��)�l(f��)չ ���I(y��)�в��H�H�M���ڱ��C��������Ҫ�����ڼ��g(sh��)�̈́�(chu��ng)�·������M�еij��m(x��)Ͷ�Y���¼���ȱ��ˮ�YԴ�����c���׃����һ�N��(y��u)�ݡ�

![ɽ�|���գ����l(xi��ng)��֮�I���O(ji��n)���b�ϡ��ǻ�о�� ���������B(t��i)�h(hu��n)�����r(n��ng)���kؓ؟(z��)�˕r��ʯ��B���r(n��ng)��������ˮ̎��ϵ�y(t��ng)���Q�顰�l(xi��ng)��֮�I���������r(n��ng)��ˮ�h(hu��n)���ĸ��ưl(f��)�]����Ҫ����](http://www.guoyuyd.com/file/upload/202401/31/17-34-28-55-4.jpg)

![�ǻ�ˮ��(w��)�Ĺ���ȫ�������ڌ��`���� ֱ���r�g��2023��1��6�� 15:00-16:00 ��Ԓ���e���]��Ƽ �A�ظ�ˮ���h(hu��n)�����g(sh��)��ԃ���Ϻ�������˾ ����(j��ng)�� �����ˣ���� �W�ؿ�ܛ�����Ї�������](http://www.guoyuyd.com/file/upload/202305/03/10-43-03-10-1.jpg)

![�Ї��oˮ��ˮֱ���A(y��)�� | ��ˮϵ�y(t��ng)��(sh��)�\���ĺ��ģ�������ˮģ���_��ȫ���\��ģʽ �]��Ƽ Vivian Dou �A�ظ��Ї��^(q��)����(j��ng)��](http://www.guoyuyd.com/file/upload/202305/03/11-17-11-78-1.jpg)