垃圾滲濾液處理迎來“全量化”時代

自從今年2月新的《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》發(fā)布,垃圾滲濾液“全量化”處理項目就愈發(fā)多了起來。從去年1月至今,全國共開標(biāo)39個滲濾液全量化處理項目,其中2021年全年僅10個,但今年前十個月就已達29個。

垃圾滲濾液處理已迎來“全量化”時代!

一、滲濾液處理:“擠”出來的是水,留下的是污染物

很多人知道“滲濾液”或許是通過一輪又一輪的環(huán)保督察,在一起起與生活垃圾處理有關(guān)的案件中,滲濾液的出鏡頻率極高,它是一種含高濃度有機物、高氨氮、高鹽分及重金屬等有毒有害物質(zhì)的廢水,其CODcr和BOD5的濃度可達90000mg/L和45000mg/L,看起來是一池黑水,聞起來是陣陣惡臭。

對于填埋場來說,滲濾液中水的來源有兩個,一是垃圾自身含水及有機物降解水;二是外來水,包括降雨、降雪、地表水和地下水入滲等。

全國生活垃圾填埋場日產(chǎn)生滲濾液約11萬t,年產(chǎn)總量近4000萬t。

現(xiàn)行的《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)規(guī)定,自2011年7月1日起滲濾液應(yīng)全部自行處理達標(biāo)排放,主要排放限值為CODcr≤100mg/L、BOD5≤30mg/L、氨氮≤25mg/L、總氮≤40mg/L,同時對總汞、總鉻、總鎘、總鉛、總砷等重金屬指標(biāo)提出了排放要求。

為滿足GB16889-2008要求,住建部和原環(huán)境保護部分別制定了《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理技術(shù)規(guī)范》(GB50869-2013)和《生活垃圾填埋場滲濾液處理工程技術(shù)規(guī)范(試行)》(HJ564-2010),均推薦選用“預(yù)處理+生物處理+深度處理”、“生物處理+深度處理”或“預(yù)處理+深度處理”等組合工藝。其中代表性工藝為“厭氧生物處理+MBR+納濾+反滲透”。

2008年7月1日后建設(shè)的滲濾液處理設(shè)施共557座,總處理能力為40888t/d。其中,執(zhí)行GB16889-2008標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施共281座,處理能力為24148t/d;含RO工藝滲濾液處理設(shè)施共268座,處理量為22661t/d;而執(zhí)行GB16889-1997中一級排放標(biāo)準(zhǔn)的僅有11座,處理量為1075t/d。

由此可知,反滲透工藝占主導(dǎo)地位,約占新建處理設(shè)施的48.1%。以執(zhí)行GB16889-2008和GB16889-1997中一級標(biāo)準(zhǔn)的滲濾液處理設(shè)施為達標(biāo)處理設(shè)施,其滲濾液處理總量為20998t/d,達標(biāo)率為51.4%,但看實際情況,達標(biāo)滲濾液處理工藝的實際占比應(yīng)遠低于這個比例。

分析原因,一是生活垃圾處理補貼少,不能滿足達標(biāo)排放技術(shù)處理費用要求。目前達標(biāo)處理技術(shù)主要為含RO的組合技術(shù),其建設(shè)成本高達4~10萬元/噸水,處理費用為40~70元/噸(不含設(shè)備折舊、利息),如果第三方運營,還需考慮設(shè)施折舊、利息等,加上后續(xù)濃縮液、污泥處理成本,其運營管理費用超過100元/噸。然而,目前我國各地垃圾處理補貼標(biāo)準(zhǔn)不一,大城市為80~250元/噸,其他大多數(shù)地區(qū)為20~50元/噸,其中用于滲濾液處理的可能只有5~20元/噸,遠不能滿足滲濾液達標(biāo)排放處理費用。

二是傳統(tǒng)上采用膜法處理滲濾液時會產(chǎn)生一定量的濃縮液(約占原液體積的20%~35%),其處理難度更大,處理成本更高,一般采取生活垃圾填埋場回灌、送往污水處理廠等方式進行處理。

從經(jīng)濟和技術(shù)角度分析,回灌會造成填埋場污染物的不斷富集,從而使得滲濾液越來越難處理;而把濃縮液送往污水處理廠處理,對后者來說無疑屬于“強迫營業(yè)”,因為這會影響其穩(wěn)定運行。

同時,把費盡功夫濃縮得到的滲濾液重新用市政污水“稀釋”后再處理一次,已失去了滲濾液處理的意義,無疑是人力、物力和經(jīng)濟上的巨大浪費。

說到底,傳統(tǒng)的滲濾液處理很大程度上是在做“減量化”:把滲濾液中80%的水分提出來排掉,把大多數(shù)污染物繼續(xù)留在了濃縮液中。

然而,《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》第9.3.2條要求,“處理滲濾液產(chǎn)生的濃縮液應(yīng)單獨處置,不得回灌生活垃圾填埋場或進入污水集中處理設(shè)施”,為“膜處理+回灌”這條老路線敲響了警鐘,“全量化”成為必由之路!

二、“全量化”的兩大流派:膜法+蒸發(fā) or 非膜法

“全量化”算不上是什么新概念,其技術(shù)路線總結(jié)下來無非兩條:

1、在原有的滲濾液處理設(shè)施基礎(chǔ)上取消濃縮液回灌等步驟,代之以MVR/MVC蒸發(fā)工藝進一步處理掉濃縮液,從而實現(xiàn)滲濾液的“全量化”處理;

2、二是從滲濾液處理“源頭”開始即采用“非膜法”工藝,避免產(chǎn)生濃縮液,“一步”實現(xiàn)“全量化”。

以典型的非膜法工藝“芬頓高級氧化+曝氣生物濾池”為例,它采用Fenton流化床作為預(yù)處理,去除部分有機物,并將難降解有機物氧化為易降解有機物,大大提高垃圾滲濾液的可生化性,通過后續(xù)的曝氣生物濾池進行深度處理,可達到進一步去除有機物、脫色和脫除總氮的目的。

部分專業(yè)文獻研究表明,該工藝技術(shù)處理出水可達到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn),且使用維護方便、投資運行費用經(jīng)濟,可徹底解決垃圾滲濾液反滲透(RO)處理工藝存在的運行成本高問題,并且無常規(guī)的反滲透膜法帶來的濃縮液問題。

成本方面,環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)在與擁有非膜法工藝技術(shù)的企業(yè)交流時,對方表示,非膜法處理新鮮的滲濾液,在CODcr超過10萬的情況下,處理收費約50元/噸,若CODcr指標(biāo)更低,處理費還可以進一步降低。而對于老齡化滲濾液,CODcr不再是核心問題,最需要解決的其實是總氮,非膜法同樣可以應(yīng)對,只是處理成本會較新鮮滲濾液略高。

總之,非膜法處理滲濾液在工藝方面不存在任何問題,且在綜合考慮濃縮液處理問題的情況下,若要實現(xiàn)滲濾液全量處理,非膜法具有顯著的成本優(yōu)勢。

可見,對于存量滲濾液處理項目,只要能夠補齊濃縮液處理短板,即可實現(xiàn)“全量化”;而對于新建和改建項目,則可根據(jù)需要自由選擇處理工藝。

相對來說,非膜工藝技術(shù)似乎更符合潮流,但它對于項目運維人員的經(jīng)驗和技術(shù)水平要求較高,不如膜處理+蒸發(fā)來的簡單直接,這或許會成為非膜法推廣應(yīng)用的一個“攔路虎”。

同時,膜法處理滲濾液存量項目極多,不可能一股腦全部改為非膜法,因此膜處理+蒸發(fā)會在相當(dāng)長的時間內(nèi)繼續(xù)占據(jù)大量市場。

三、問價“全量化”處理:從數(shù)百到數(shù)十,參差不齊

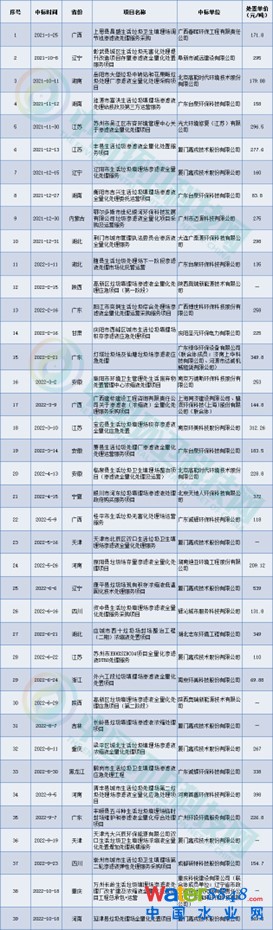

環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)粗略匯總了2021年至今的垃圾滲濾液全量化處理項目信息,在不到兩年里,全國開標(biāo)了39個垃圾滲濾液全量化處理項目(部分非全流程處理,項目7單價應(yīng)320),如下表所示。

2021—2022年滲濾液全量化處理項目匯總

整體來看,“全量化”處理項目單價差距不小,最低的南京環(huán)美中標(biāo)杭州市外六工段垃圾填埋場滲濾液全量化處置項目,僅69.88元/噸;最高的嘉戎技術(shù)中標(biāo)沈陽市康平縣垃圾場積存濃縮液低溫固化技術(shù)處理項目,價格達539元/噸。

排除個別偏離性數(shù)據(jù),全量化處置單價大多處于100~400元的區(qū)間,而且超過7成的價格都在200元/噸以上。與以往的垃圾滲濾液處理項目相比,全量化處理顯然價格更高。

企業(yè)方面,39個全量化處理項目中,嘉戎技術(shù)獨得九個,占有率達23%,表現(xiàn)堪稱一枝獨秀,博世科、高能環(huán)境、光大環(huán)境、天地人環(huán)保等也都各據(jù)一席之地,說明國內(nèi)垃圾滲濾液處理市場集中度已出現(xiàn)集中趨勢,但依舊處于群雄爭霸階段,以嘉戎技術(shù)為代表的部分企業(yè)有望成為標(biāo)桿性企業(yè)。

近期發(fā)表