污泥資源化的未來暢想

北極星水處理網訊:長期以來,我國污水處理存在著“重水輕泥”現象,污泥中富集了污水30%~50%的污染物,而安全處理處置率卻僅為20%~30%,污水處理僅是將污染物從污水中轉移到了污泥中,環境效益大打折扣。

根據GEP Research的行業研究報告顯示,隨著污水收集率和處理能力的不斷提升,2018年中國污泥(80%含水率)年產量為5665萬噸,預計到2020年,這一數字將進一步增加到6000萬噸,與之相對的是我國城鎮污泥處理處置設施能力缺口進一步擴大,“泥水”不同步所引發的“污泥圍城”現狀要求我們必須切實采取行動。十余年來,關于我國污泥處理處置的技術路線的爭論從未停息,國內外科研團隊、解決方案提供商爭奇斗艷、百花齊放,一批又一批的處理處置技術和設備在各個高校實驗室和各個污水處理廠中驗證、示范、應用,不斷探索著適用于我國“泥情”的污泥處理處置之路。

根據E20研究院的數據顯示,我國的污泥處理處置路線仍處在轉型和調整期。目前污泥的處理方式主要包括濃縮、穩定、調理、脫水、干化等,污泥的處置方式主要包括填埋、土地利用、能量回收、建材利用。可以通過污泥中成分的分析,選擇資源化利用或者毒性消減處理,通過污泥干基固體物灰分、干基發熱量、重金屬含量復合標準等污泥特性選擇合理的處置路線。當前全國污水處理廠產生的污泥,52.89%以上通過衛生填埋的方式進行處置,仍然還有將近18.07%的污泥去向不明。而到2020年,預計衛生填埋的污泥比重將下降到34%,土地利用和建材利用的比例也將分別提高到21%和20%,資源化利用正在以較快的速度在整個產業進行推廣。

早在19年4月環博會期間,黃瑾總工報告系統地梳理了根據不同污泥特性的污泥處理處置技術的選擇原則,通過竹園、青浦、瀘州污泥處理處置工程案例形式闡述污泥深度脫水+填埋、干化+焚燒+灰渣填埋或建材利用、好氧發酵+土地利用、厭氧消化+土地利用幾種污泥處理處置方法的工藝流程和特點。同時提出了未來污泥處理處置的三大研究方向:碳排放計算、穩定化標準和磷回收(凈水技術|黃瑾:污泥處理處置路線選擇及應用趨勢分析)。

我國污泥的資源化之路是否如預期中一馬平川?污泥資源化的產業鏈為什么遲遲難以形成?

污泥資源化的核心問題在于市場需求。對資源化而言,在確保安全處理處置的前提下,市場的繁榮就是資源化成功與否的表征。而是否具有市場,有政策是否許可和鼓勵因素、有市場供需是否平衡的因素,也有資源化產品自身能否滿足市場需求的因素。

從資源化產品本身來說,前端污泥處理的產物能否滿足后續資源化產品生產的質量要求將直接決定其是否有條件成為符合市場需求的產品。如果我們想實現污泥的土地利用,首先,經過處理的污泥必須符合國家關于污泥土地利用的相關標準。其次,也是目前的一個瓶頸,我們的污水廠還無法針對不同的資源化需求來提供有針對性的處理,使處理后的污泥可滿足不同資源化路線需求。

污泥作為有機肥用于園林綠化,是比較被熱捧的污泥資源化利用方式。但是,植物的種類繁多,不同植物對所施用有機肥的成分要求各不相同,對有機肥的施用周期要求也不盡相同,顯而易見,不考慮植物的需求,自以為是地生產所謂的有機肥就想推向市場,必然難以得到市場的認可。

所以,如果對接園林綠化的市場需求,污泥的資源化產品必須能夠在專業的指導之下做到‘因植制宜’,但這顯然已經超出了污水處理廠自身的技術能力,更何況我們目前不少新興的污泥處理處置路線還存在著標準規范脫節的問題。如果污水廠只是按一定的技術路線處理處置了污泥,將相關檢測指標滿足農用標準就認為資源化大功告成,這顯然是有點‘想當然’,距離市場買單還有很大的距離要走。就像這個盆栽一樣,如果有企業能夠形成產業鏈,將污泥資源化制成的生物碳土直接和匹配的植物一起做成盆栽,那可能市場化的潛力就有了。

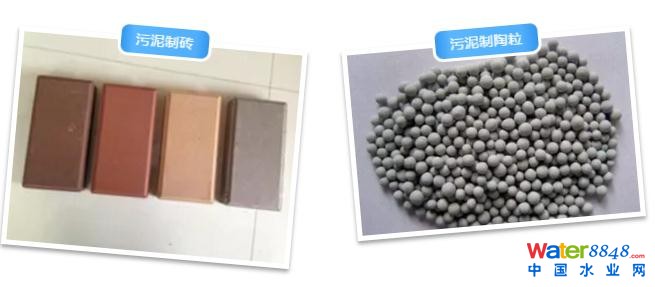

《凈水技術》編輯認為,污泥的土地利用也只是資源化的一個方面而已還有例如污泥的建材利用,甚至于面向未來的碳源回收、磷回收等,要想把整個技術路線包括市場之路走通,每個環節都必須做到‘因地制宜’才行。而且,在大眾的傳統觀念里,污水、污泥始終是難以被人所接受的特殊名詞,如何讓老百姓接受污水污泥資源化再生的生活用品,還需要像我們這樣的媒體平臺去大力的做好科普,做好宣傳才行。

“污泥的土地利用也只是資源化的一個方面而已。”我補充道,“還有例如污泥的建材利用,甚至于面向未來的碳源回收、磷回收等,要想把整個技術路線包括市場之路走通,每個環節都必須做到‘因地制宜’才行。而且,在大眾的傳統觀念里,污水、污泥始終是難以被人所接受的特殊名詞,如何讓老百姓接受污水污泥資源化再生的生活用品,還需要像我們這樣的媒體平臺去大力的做好科普,做好宣傳才行。”黃總頷首微笑。

污泥的資源化困境僅僅只是技術層面的供需對接不到位嗎?

不僅如此,即便現階段能夠解決技術問題和產品自身的品質問題,還要面對市場選擇的問題。根據市場逐利的本性特點,性價比必然是買方市場考慮的重要因素,對于污泥資源化產品而言,想擁有市場,必須要有比市場同類型的產品更高的性價比,也就是在保證產品品質的前提下,盡可能地降低生產成本。然后按照目前的技術現狀,如果要更低成本地實現資源化,就需要依賴包括政府的政策推動力度和費用補貼等外部支持,這顯然又超出了市政行業自身可以通過努力實現的范疇。

看來,將污泥資源化產品等成本、售價、利潤和市場的同類產品接軌甚至具備足夠的競爭力,這本身已非易事。然而更大的問題在于,市場的需求量和污泥的產量是否匹配也是一個無法回避的問題。黃總表示:“以污泥土壤改良劑為例,污泥經好氧發酵后制成的生物碳土與粉煤灰等按一定比例配制成為土壤改良劑,可用于園林苗木種植。但是考慮到不同品種苗木、盆栽的自然生長規律,土壤改良劑的更換周期大約一般需要2~3年,但是污水廠污泥的產生是一個不間斷的持續性的過程,如此龐大的產量斷然不可能依靠2~3年一次的應用來實現消納,這種持續性的污泥產量和不持續的需求上的矛盾,也是我們必須要考慮的因素。”

那么,我國的污泥處理處置是否找到了找到正確的道路呢?

我國的污泥處理處置一直都是圍繞著“四化”,也就是穩定化、減量化、無害化和資源化的路線展開。從發展的眼光看,資源化必然是污泥處理處置的發展方向。目前在我國,對污泥焚燒的呼聲很大,這是因為焚燒能夠實現最大化的減量化,對于緩解污泥土地填埋壓力有巨大意義,很受土地資源緊缺的大型城市的歡迎。

焚燒的目的是減量化,似乎和資源化的方向不同,是否倡導焚燒的技術路線和資源化發展的方向背道而馳?黃總認為,還是要用發展的眼光來分析,短期來看,污泥焚燒確實是實現減量化、釋放土地填埋壓力的有效措施,但是從長期來看,污泥焚燒的產物中含量大量的磷元素,是我們未來磷回收的重要資源,在一些發達國家,比如德國,他們也是大規模推行污泥焚燒,但他們的焚燒的根本目的,也是為未來的磷回收創造條件,這一點對中國也同樣適用,只是我們需要用更長遠更具戰略性的眼光去考慮整個污泥處理處置行業的未來,在做好當下工作的前提下,提前規劃好下一步乃至未來的方向。

但是,我們不可否認,推動污泥資源化產業的整體快速發展,依靠水務行業是遠遠不夠的,還需要跨行業、跨部門的協調聯動。

在任何行業科技進步的過程中,任何組成部分都不能置身事外,不能因為一些外部難題的存在,就停滯發展的腳步而選擇觀望,而是應該樹立一個統一的目標理想,各自持續努力地去迭代自身能力。當一個產業中的某一個環節率先走出一步時,它將成為引領者;而當整個產業鏈中的絕大部分環節都相繼達到了一個新的高度時,它們就將成為行業的大趨勢,剩余最難攻克的難題也就一定會被大勢所推動被最終解決。

污泥行業也是一樣的,從源頭污水的收集開始,到污泥的處理、處置,到資源化產業鏈的形成,必須要由前端的進步推動后段的發展。我們通過頂層設計,牢固樹立污泥未來必須實現資源化這一旗幟,就是為污泥行業樹立了攻關“污泥5G”的標的,以此為綱,引導污泥行業中的每個環節分別從現狀的2G、3G或者4G的水平,各自突破,逐漸提升,最終讓全鏈條實現跨越。

污泥的資源化未來,需要政府高屋建瓴,做好頂層設計規劃,建立有效的對接機制,做到標準先行,產業鏈中的各個環節的不斷創新、提升,最終將使每一個小突破,匯集成整體的突躍,讓量變到質變,這也是我們這個行業所必須擁有的使命和情懷。

免責聲明:以上內容轉載自北極星環保網