我國水處理行業市場規模預測:2024年有望突破3500億元

近年來,國家從樹立和落實科學發展觀,發展循環經濟,構建社會主義和諧社會,建設資源節約型、環境友好型社會,建設社會主義生態文明等重大戰略思想出發,把提高污水處理及再生利用率作為實施“節能減排”的重要硬性指標,不僅加快了城市污水處理及再生利用設施建設的步伐,還提升了污水處理的理念和技術路線,使污水處理開始從推進達標排放向推進“低排放”以及污水再生利用轉變。我國水污染治理已經進入了全面推進和向更高階段邁進的嶄新時期,但相比發達國家,現有治理水平還較低,污水處理的速度還滯后于污染的速度,發展任務任重道遠。

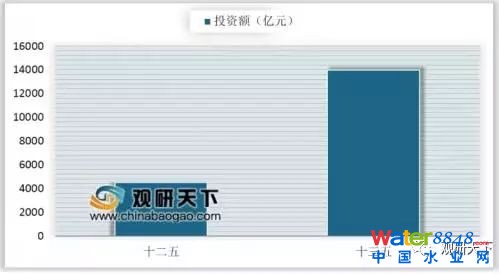

水處理是指通過一系列水處理設備,使用物理、化學、生物等手段,去除水中一些對生產、生活不需要的有害物質,為適用特定用途而對水進行的沉降、過濾、混凝、絮凝,以及緩蝕、阻垢等水質調理的過程。由于社會生產、生活與水密切相關,因此,水處理領域涉及的應用范圍十分廣泛,構成了一個龐大的產業應用。根據前瞻產業研究院截止到“十二五”期末統計數據,我國“十二五”期間,用于廢水處理的投資達4500億元;根據我國“十三五”廢水治理行業規劃,“十三五”時期的廢水處理投資規模將達到13922億元,是“十二五”時期的三倍以上。

十二五”到“十三五”期間我國廢水行業投資額預測

數據來源:發改委

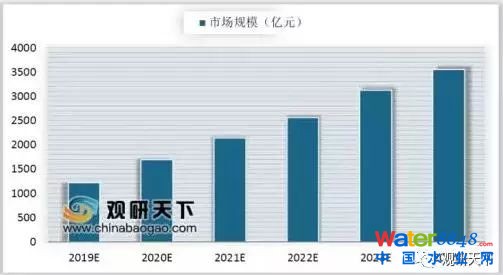

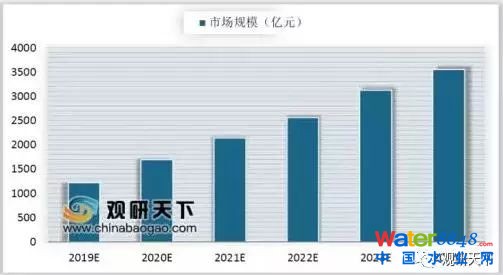

《2019年中國工業污水處理行業分析報告-市場運營態勢與發展前景評估》顯示,具體到工業廢水處理領域,我國的工業廢水處理行業才剛剛步入快速成長期,市場規模將保持較高增速發展。預計到“十三五”末,我國工業廢水市場規模可突破1500億元,到 2024年,我國工業廢水市場規模有望突破3500億元大關。

2019-2024年我國工業廢水處理行業市場發展前景預測(單位:億元)

數據來源:環保部

國內水污染治理行業基本現狀

水是組成生命世界和生態環境的基礎要素,是任何其他物質都無法代替的。21世紀面對全球性的水資源短缺及水污染嚴峻問題,世界可持續發展峰會將水資源排在“可持續發展優先領域”的首位。污水處理行業無疑是國民經濟極為重要的行業。國內水污染處理需求旺盛,市場空間廣闊。

根據聯合國環境署統計,人均水資源低于3000立方米屬于輕度缺水,低于1000立方米屬于中度缺水,低于500立方米屬于極度缺水。國家統計局《中國統計年鑒 2018》顯示,2017年國內人均用水量只有435.91 立方米,屬于水資源嚴重匱乏國家。目前國內正處于經濟發展時期,隨著城鄉一體化以及工業化持續、長期、快速的發展,城市人口急劇膨脹,用水需求不斷上漲。國家統計局數據顯示,2014-2017年,我國廢水排放總量分別為716.18億噸、735.32億噸、711.09億噸和 699.67億噸。

數據來源:環保部

“十二五”期間,全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300億元。其中完善和新建管網投資2443億元,新增城鎮污水處理能力投資1040億元,升級改造城鎮污水處理廠投資137億元,污泥處理處置設施建設投資347億元,以及再生水利用設施建設投資304億元,污水治理未來市場容量較大。根據住建部頒布的《2016年城鄉建設統計公報》顯示,2016年年末,全國城市共有污水處理廠2039座,比上年增加95座,污水廠日處理能力14910萬立方米,比上年增長 6.2%,排水管道長度 57.7萬公里,比上年增長6.9%。城市年污水處理總量448.8億立方米,城市污水處理率93.44%,比上年增加1.54個百分點,其中污水處理廠集中處理率89.80%,比上年增加1.83個百分點。城市再生水日生產能力2762萬立方米,再生水利用量45.3億立方米。

我國在環境污染治理上的投資從2001年的1106.70億元增加到2017年的9538.95億元,17年間該支出增長了8.62倍,年均復合增長率為14.41%。按此增速估算,至 2020年,我國在環境污染治理上的投資將達到1.42萬億元。

環境污染治理投資總額(億元)

數據來源:環保部

目前全國環保產業從業單位約3.5萬家,從業人員近300萬人,產業收入總額近 10000億元。隨著環保投資力度的進一步加大,我國環保產業將迎來更為廣闊的發展空間。根據《環保裝備“十二五”發展規劃》要求,“十二五”期間環保裝備產業總產值年均增長20%,2015年達到5000億元,迅猛發展的環保產業也必將帶動水處理行業的快速發展。

工信部為貫徹落實《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》和《“十二五”節能環保產業發展規劃》于2014年9月印發的《重大環保技術裝備與產品產業化工程實施方案》中提出:環保裝備制造業年均增速保持在20%以上,到2016年實現環保裝備工業生產總值7000億元,重大環保裝備基本滿足國內市場需求。發改委、工信部、環保部及科技部等四部委聯合印發的《“十三五”節能環保產業發展規劃》提出,到 2020年,節能環保產業增加值占國內生產總值比重為3%左右,技術水平進步明顯,國產化程度提高,主要節能環保產品和設備銷售量比2015年翻一番。

國內工業污水治理行業基本情況

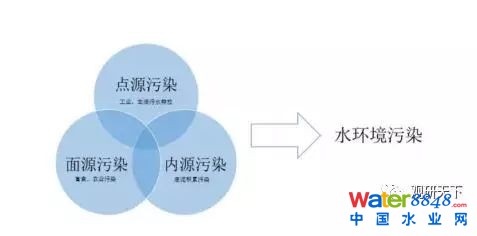

就水環境污染來講,大致可以分為點污染源、面污染源和內源污染三大來源,而工業污水是重要的污染點源。從2015年“水十條”要求提出后,工業污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務之一在考慮,同時通過對工業企業進行約束,也倒逼其自身進行環境保護和升級改造。

水環境污染示意圖

資料來源:公開資料

根據國家統計局有關數據,我國2015年工業污水設施處理能力為902.65億噸/年,實際處理量為444.5億噸/年。在“量”的層面是可以滿足實際需求的。但同時也需要看到,由于工業污水處理后回用較多,因此工業污水的實際處理量是遠大于實際排放量的,且多數情況下回用的排放出水標準要求甚至比排放還要高。

全國工業污水處理量及排放總量比較

數據來源:國家統計局

工業污水中污染物較復雜,很難通過單一的處理方法一次性達到排放要求,常常需要通過多種方式的組合進行廢水處理。不同類型工業企業污水排放污染物類別、濃度差異較大,即便是同一行業由于工藝不同,其污水污染物類別、濃度差異也較大。因此,工業污水處理對技術要求極高,同時企業在實際處理過程中也要考慮成本因素。 噸水運營費用可以從側面反映出各個行業工業污水處理技術難度。根據國家統計局 2014 年發布的數據,石油加工、煉焦和核燃料加工業與燃氣生產及供應業的噸水運營費相對其他行業高出許多,分別為6.22元/噸、7.04元/噸,而其他大部分行業的噸水運營費用的區間在2-3元/噸。由此可以看出,上述兩個行業所產生的工業污水處理難度及技術要求均相較其他行業更高,而公司服務的對象也主要集中在石油化工、煤化工和電力等行業。

行業上下游產業關系

水污染治理行業上游主要包括建筑材料、五金、水處理設備、機電設備和工程分包商等。下游主要服務對象是石油化工、煤化工和電力等工礦企業,具體業務是建設和運營其大型項目工業水處理系統。

上游的建筑建材原料、水處理設備、機電設備、人工成本等價格直接影響本行業的成本,對行業內企業利潤水平產生一定的影響。下游的石油化工、煤化工、電力等行業在我國發展較為迅速,尤其是老企業水處理改造需求的快速增加、以及國家對煤化工和石化領域投資力度的加大和環保要求的提高使得項目投資體量增長較快,公司所處細分行業市場空間得以擴大,有助于提升行業內企業的利潤總額。

同時隨著技術的不斷進步,下游行業對水處理的要求也會發生改變,對設計水平、建造工藝、建造材料等會提出新的要求,這將刺激細分行業內的公司不斷研究開發新技術、運用新工藝,促進行業整體技術水平的進步和盈利水平的提高。

行業規模

就整個污水處理行業而言,在國家政策的引導、水體污染情況嚴重導致的處理需求量增大、水處理技術的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下,我國水處理行業仍將繼續保持一個較高速度的增長。中投顧問產業研究中心預測,2017 年我國整個水處理行業市場規模將達到2800億元,未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為 43.25%,2021年市場規模將達到 11790億元。

2017-2021年中國水處理行業市場規模預測

數據來源:環保部

具體到工業污水處理領域看,在國家空前監管與處罰力度的震懾下,大量工業企業將通過污水提標改造降低排污成本,同時工業水處置第三方運營全面鋪開,有望帶來市場的迅速放量。

據北極星環保網指出,與城市污水處理相比,我國工業廢水處理比例仍然偏低,未來處理比例具有很大的提高空間。我國工業廢水產出量大、覆蓋面廣、種類繁多,處理難度大、成本高,單是化工廢水處理市場,未來每年將達到約2000億元。

從地域來看,在內蒙、新疆、陜西、寧夏等地區較重視工業廢水零排放。從行業來看,石油化工、煤化工、電廠和部分工業園區越來越重視零排放,隨著環保意識的逐步加強及相關法律法規的實施,未來造紙、鋼鐵、石化、煤化工等行業的零排放市場將會有較強增長。

行業發展趨勢與前景

①工業廢水排放標準提高,集中治理趨勢明顯

《節能減排“十二五”規劃》指出:人口密集、污水排放相對集中地區采用集中處理方式,專業化的工業園區建設能減少分散布局中污染監管和治理的難度,有利于工業廢水的集中治理。未來專業化的工業園區建設,將成為各地發展工業及環境保護的新模式,工業廢水集中治理趨勢將使市場容量進一步擴大,同時,對污水治理企業的技術、工藝及設計方案也提出較高要求。

②城市廢水治理及回用需求增長迅速

我國國民經濟持續較快增長,城鄉一體化、工業化的可持續發展,城市人口呈現不斷上漲趨勢,人均水資源占有量逐年遞減,對污水處理的需求迅速增長。按照2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計算,全國仍需建造118 座污水處理廠以及配套排水管道約3.34萬公里。

③老工業廢水治理亟待提升

④黑臭水體、流域治理進入集中整治階段,生態修復市場需求明確

2015年4月,《水污染防治行動計劃》正式出臺,其中明確提出到2020年,地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內,到2030年,城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開了整治城市黑臭水體的序幕。2015年9月住建部、環保部又聯合發布了《城市黑臭水體整治工作指南》,成為“水十條”的第一個配套細則。2016年12月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關于全面推行河長制的意見》,地方各級黨委和政府要把推行河長制作為推進生態文明建設的重要舉措,切實加強組織領導,狠抓責任落實,抓緊制定出臺工作方案,明確工作進度安排,到2018年年底前全面建立河長制;伴隨各地治理工作逐步進入實質性階段,黑臭河治理進入集中整治階段,將帶動黑臭水體治理總投資超4500億元,“十三五”期間,各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。

⑤工業水系統市場規模趨穩,工業園區集中治理是發展趨勢

2015年1月,新環保法正式實施,相比于舊環保法,新環保法更強調排污總量控制,對超過國家排污指標的地區,暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。對企業端,通過“按日連續計罰”政策大幅提升企業違法成本,并通過對企業、政府與第三方機構相關責任人施加行政和刑事處罰降低企業與企業負責人的違法動力。在環境政策的倒逼下,產業結構轉型和能源結構升級成為中國供給側改革的必然選擇。

隨著各地經濟的發展和環境治理的需要,許多省市都提出了“退城入園”的工業發展戰略,加大工業園區內的企業組群的污染集中控制及治理,水處理服務也從為單一企的點源向整個園區的系統施治,以及水資源的綜合利用發展,隨著工業園區數量和規模的擴大以及工業廢水處理標準的提高,工業園區的綜合水處理業務將有巨大市場空間。

來源:觀研天下,僅供分享交流不作商業用途,版權歸原作者和原作者出處。若有侵權,請聯系刪除。