科技助力環保:國家工程技術中心擔重任

工程技術中心正在環保領域發揮出越來越重要的作用。

■本報記者 貢曉麗

“清廢行動2018”是生態環境部全面打響污染防治攻堅戰的一項標志性工程。據生態環境部官方消息,生態環境部7月30日公布了“清廢行動2018”第六批11個部級掛牌督辦問題整改情況。生態環境部介紹,這批問題主要涉及除危險廢物、建筑垃圾、生活垃圾、一般固體廢物之外的其他廢物,還包括渣土、石料渣、其他物料等。

“清廢行動2018催生了我們整個危廢市場的蓬勃發展。”在中國環境科學學會近日主辦的第二屆國家環境保護工程技術中心交流年會上,危險廢物處置工程技術(重慶)中心主任、新中天環境股份有限公司總裁林輝榮表示,希望今后政府還要發揮指導監督作用,提高企業自管能力。“政府要規范、布點,還要助推好的、適合處理危險廢物的技術,發揮傳導作用,推進區域資源信息共享共用。”

環境保護工作中,國家工程技術中心是主要環保力量,突發事件中也發揮著重要作用。2015年天津濱海新區爆炸事故,危險廢物處置工程技術(天津)中心第一時間到達現場。工程技術中心正發揮出越來越重要的作用,在環保領域挑起大梁。

推動環保智能化

中國環境科學學會秘書長助理姜艷萍介紹,為解決環境保護重大科技問題,促進環保高技術產業的發展,原國家環保總局自1998年開始,編制國家環境保護工程技術中心建設規劃,有重點、有步驟地開展工程技術中心建設。截至目前,生態環境部正在建設及已近建成的工程技術中心共有44家,在水、氣、固廢、危廢、監測等主要污染控制領域取得諸多成果。

工程技術中心以國家需求為導向,以環境保護技術創新為宗旨,解決環境保護重大科技問題,促進環保高技術產業的發展,為實現國家環境保護目標和可持續發展提供技術支持。

一些中心的牽頭單位已經在為國家的管理和政策的制訂提供支持。工業煙氣控制工程技術中心主任、中鋼集團天澄環保科技股份有限公司總經理馮斌表示,“‘十五’到‘十三五’期間,中鋼天澄就承擔了不少大氣污染處理的課題。另外,還承擔了一大批的國家標準和技術規范制定工作”。

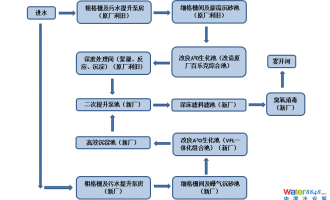

工程技術中心的定位是平臺建設、技術服務和行業帶動,基于這樣一個原則,有機化工廢水處理與資源化工程技術中心建立了行政牽頭、科技支撐的服務體系。利用專家團隊、實施團隊、分析測試平臺、研發平臺和技術轉化平臺的優勢,對環保企業、企業、園區提供不同價值的支撐。

“在這個支撐的過程中我們發現,過去僅憑專家力量支撐遠不夠,我們建立了智慧化+綜合管控的模式,以第三方專業服務模式作為依托,以指揮化管控平臺為全局引導,以期達到化工和環保聯合發展的目的”。有機化工廢水處理與資源化工程技術中心主任、江蘇南大環保科技有限公司副總經理柏益堯說。

“生態環境微觀監測站”是羅克佳華集團創新驅動的縮影之一。“大氣網格化布點監測已經倡導很多年,現在我們做到了區域精細化監測、多元數據融合,天地空一體化解決方案。”工業污染源監控工程技術中心、羅克佳華科技集團技術總監王振廷介紹。

“從水、氣、聲、渣的污染源監控,到以環境管理、精準大數據服務為基準的一站式智慧環保整體解決方案,羅克佳華集團的每一次技術革新都力求創新性、先進性、顛覆性。”唐天溥表示。

技術創新之外,管理也要創新。石油化工和煤化工廢水處理與資源化工程技術中心主任、德蘭水技術股份有限公司董事長曾凡付建議,一定要轉變思維,進行全工藝鏈的管理才能提升效率。“高污染行業要從政策的角度推動,科研還在路上,我們還有很多工作要做。”

危廢行業運營水平待提高

取得成績的同時,各領域的工程技術中心也遇到行業發展難題。“清廢行動在2018年也讓我們的市場產生了很大的需求。”危險廢物處置工程技術(重慶)中心主任、新中天環境股份有限公司總裁林輝榮介紹,截至2016年,全國累計頒發危廢處置經營許可證2195份,核準規模6470噸/年,但實際經營規模僅為1629.3萬噸,“事實上行業整體運營水平還是比較低的”。

致力于危險廢物技術開發、工程設計的新中天目前重點做的是危廢體系建設與智慧危廢管理系統。林輝榮表示,“最近幾年我們的處理規模都在300噸以上,并且系統可追溯、可監管”。

危險廢物處置工程技術(天津)中心副主任馬建立指出,危廢行業處于環保行業的末端,處理能力還比較弱。“一旦遇到特殊事件,危廢的處理能力很關鍵,這需要長期積蓄,才能保證應急事故的妥善處理。”

參與過濱海新區爆炸事故處理工作的危廢天津中心,在應對突發環境事件方面經驗頗豐。馬建立提出,一方面要強化專業隊伍的建設,另一方面要完善政策,“專業庫存和危險廢物名錄的更新或修訂都要隨著工業廢物的產生和工藝的提升進行更新,速度一定要快,因為現在已經有很多新產生的危險廢物無法界定其危險性”。

“還要強化危險廢物經營單位對解決突發環境事件的重要作用,這是政府或者當地管理機構更關注、更能體現工程技術中心價值的事情。最后,還要加強應急處置技術研究和儲備。”馬建立提議建立一個應急事故案例庫,結合全國近幾年發生的應急案例、處置方式進行分類和歸屬,“我們當然不希望再次出現惡性環境事件,但一旦出現,我們就能參照某類事件采取應急反應”。

探尋“協同創新”

承擔著環保行業規范、政策標準制定、技術研發等任務的工程技術中心,如何促進協同創新與成果轉化?各中心皆有共識,“圍繞一個領域下的幾家工程技術中心應該抱團發力,可以對一些共性的技術、管理、標準等問題共同交流、培訓,單打獨斗往往影響力不大。”城市土壤污染控制與修復工程技術中心主任、上海市環境科學研究院副院長黃沈發表示。

對此,污泥處理處置與資源化工程技術中心主任、北京京城環保股份有限公司總經理趙傳軍表示贊同,“環保是綜合性學科,還需要加強各方面聯合,包括企業之間的多項聯合,工程技術中心才能發展得更好”。

同時,他還表示,污染防治攻堅戰既然是一場戰斗,就需要好的武器——技術,一個企業或行業沒有過硬的技術,就會站不住腳跟。“搞技術研發非常辛苦,要耐得住寂寞,同時還要有只爭朝夕的緊迫性。技術是我們環保污染防治的根本,也是各工程技術中心追求的方向。”

為使各領域的工程技術中心形成更強的凝聚力,汞污染防治工程技術(沈陽)中心常務副主任、中國科學院北京綜合研究中心研究員陳揚建議應該成立工程技術中心聯盟,“我們把區域或者行業需求找出來,然后再組織各個工程技術中心看誰家能干什么。技術、人才、資本整合起來,技術才能落地,否則這個技術只是放在那兒,中看不中用”。

創面生態修復工程技術中心副主任趙英提醒,新技術在進行成果轉化時存在“非標準”風險——沒有適合新技術的標準,套用過去的標準,會影響成果轉化效率,這是今后應重視的問題。