給水排水 |設計案例:河道補水與城市原水系統集合設計

小編說:近年來城市水源地保護以及城市河道黑臭水質等方面環境保護的要求不斷提高,相關的城市大規模原水引水與內河補水工程也應運而生。通過充分考慮系統結合的不同工況需求,介紹大型渠道在原水及補水工程中的方案比選,選定系統集合方案,經過設計研究使雙系統進行有效集合利用,起到節能降耗的良好效果。

01

項目背景

原水與河道水體補水均具有輸水口徑大、輸水距離遠、持續時間長、原水水質要求高的特點。南寧市目前正在先后開展這兩類工程建設,以優質上游原水作為城市供水水源和河道補水水源,充分優化優質水資源的配置功能,推動城市社會文明快速發展。

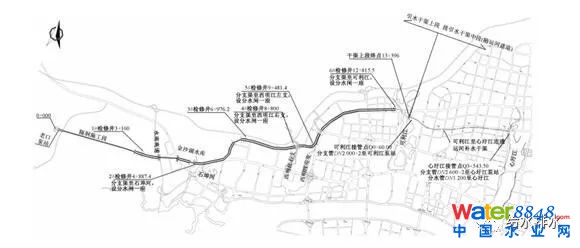

1.1原水引水

南寧市城市供水水源主要依賴于橫穿市中心的邕江。根據2014年頒布的《南寧市飲用水水源保護條例》在水源保護區的劃定準則下水源地對南寧邕江兩岸城市開發建設的限制作用較為突出(見圖1)。因此需要考慮將現有各邕江沿線水廠水源地統一上移至城市上游的引水工程,進行集中式水源地建設和保護,釋放城市岸線資源。城市近遠期原水需水量見表1,一期工程設計引水規模為17.36 m3/s,遠期根據城市規劃達到30.67 m3/s。該工程是以推動和優化邕江南寧市區段水資源開發利用和保護為指導,規劃、保護、建設具有戰略安全意義的大型原水引水工程。邕江上游引水工程建成后,通過集中式原水輸水配水系統,可確保南寧市的中心城區各受水水廠的原水水質提升,常年多項水質指標處于Ⅱ類水體水質,抗突發水質污染事件的風險能力大幅提高。

圖1南寧市現狀水廠取水口及水源地保護區

1.2內河補水

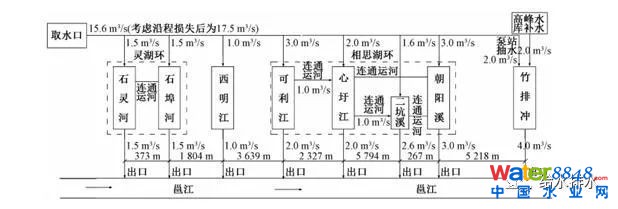

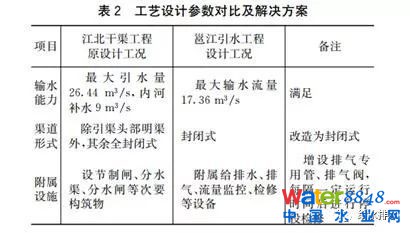

為了解決城市因內河補水量不足產生的水質問題,2012年規劃在城市內建設引水干渠工程,2017年底基本建成。工程旨在利用老口水利樞紐建成后,水庫水位提升為75.00~75.50 m(水庫死水位~常水位)可保證邕江上游水重力自流至城市的西明江、可利江、心圩江等大型河道,利用放水閘補水至各內河,各支流水量充足可全河段補水,使河道水體流動性得到改善,提高生態環境質量。工程建設總長25.57 km,設計最大輸水能力26.44 m3/s,采用大型封閉式渠道引水,渠底坡度0.1‰,渠道斷面面積最大處41 m2,引水干渠工程主要設計布局如圖2所示,內河補水設計概況見圖3。

圖2 江北干渠設計概況

圖3 內河補水設計概況

1.3水源選擇

根據南寧市水功能區劃,南寧市左右江匯合口以上30 km左右江河段至下游二坑口可作為飲用水源,其中左江水質目標為Ⅱ類水,右江水質目標Ⅲ類水,邕江水質目標為Ⅱ~Ⅲ類水。可考慮的水源地為老口至左右江一段區域。根據對邕江前江嶺位于老口樞紐上游的逐年老口水庫水質數據。該處具有較好的水質和取水條件,取水點距離市區較近,周邊建設開發強度低,環境保護條件良好,既適合選作集中式水源地,又適合作為內河補水的取水點,因此系統方案考慮選擇內河補水和城市原水共用同一水源地,可體現水源地的集中保護和管理的優勢。

02

系統集合方案

基于南寧市上述兩項重大原水引水和內河補水工程的建設目標,二者在輸水性質上相似,水源地區域一致,輸水路由均為自西向東,從城市河道上游至城市各區。因此在系統和路由上具有高度的相似性和可集合性。引水干渠渠首老口至心圩江段設計路由在進入城區地域后橫貫邕江北側城市地塊,路由順暢,避免了新開挖管線對城市交通、建筑物等的影響,是一條重要的城市輸水通道。

引水干渠的路由不僅對沿途河道有良好的輻射補水效應,也極大地縮短了城市各水廠取水口上移后原水至城市主要水廠之間新建管道的長度,避免反復征地拆遷、減少對社會不利影響,以最少的時間成本和經濟成本發揮干渠多重價值,為未來地區的發展帶來巨大的社會和經濟效益。因此,在系統方案設計中重點研究內河補水和城市原水多功能的集合利用可行性,經過多輪方案的比選,系統方案布置如圖4。

圖4 方案系統原理

工程設計方案由以下部分組成:

(1)三江口泵站工程:取水規模265萬m3/d,包括取水頭部、自流管、三江口泵站及其他附屬生產構筑物。

(2)輸水管線工程:三江口泵站~江北干渠渠首,采用2×DN3 200鋼管。

(3)江北干渠利用工程,利用干渠長度17 km。

(4)可利江泵站及管線工程:設計規模為60萬m3/d,包括DN2 200出站管線(L=0.4 km)及調蓄水池等附屬設施;與天雹水庫—陳村水廠原水輸水管線連通。

(5)心圩江泵站及管線工程:設計規模為90萬m3/d;包括原水管2×DN2 600,DN1 200~2 600輸配水管線及調蓄水池等工程:實現向西郊、中堯、河南、凌鐵水廠輸配原水。

(6)補水口設置流量計和雙重止回措施,兼顧內河補水期的水質安全和調度運行要求。

03

集合利用研究

3.1設計參數的復核

江北干渠最初設計功能為枯水期向江北8條內河提供生態補水水源,工程等別為Ⅱ等,主要建筑物為2級,次要建筑物為3級,全線按調水要求具備防滲能力。設計符合《調水工程設計導則》(SL 430-2008)的相關規定。考慮結合城市水源原水管渠,除了具備輸水工藝的基本功能外,還必須具備輸水安全性、檢修功能等條件。

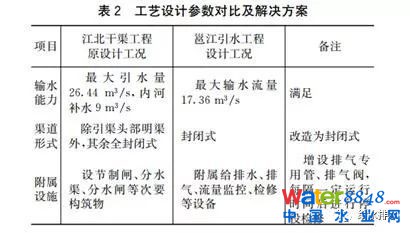

3.1.1工藝設計參數

輸水能力和輸水安全上,干渠除頭部220 m采用明渠外,其余斷面采用全封閉式,可滿足供水工程對水質安全的要求。干渠供水重力流下最大流量為26.44 m3/s,可滿足近期受水水廠17.36 m3/s的需水量,并有一定余量仍可供河道補水用。設計參數對比詳見表2。

3.1.2結構設計標準

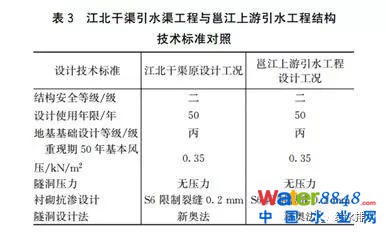

南寧市邕江上游引水工程主要利用其中引水暗渠及引水隧洞段。原設計技術標準與邕江上游引水工程技術標準對比情況如表3所示。

3.2水力計算

3.2.1最大過流能力計算

干渠整個沿線的尺寸變化較多,整體呈現起端斷面大,后段斷面小的規律。從西明江至心圩江這一段管渠長度8 660 m,占整個干渠總長的50%以上,該段暗涵的斷面尺寸較小,對水頭損失較為不利,特別是當過水量達到明渠滿流的情況下,水頭損失增加明顯。

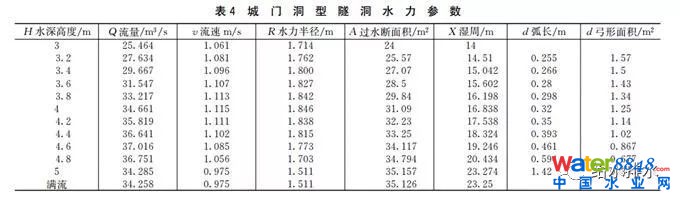

計算過程中對于斷面不規則的隧洞部分,首先進行了不同流量下的標準水深計算,設計采用粗糙度n=0.013 5,i=0.1‰進行計算,對于頂部不規則部分進行水力半徑計算,計算表如表4,分別得出對應的流量和流速,用于疊加工況水力計算。

可以看出,隨著水深增加到滿流,過流流量反而會下降。因此系統設計盡量考慮非滿管流。

3.2.2疊加工況水力計算

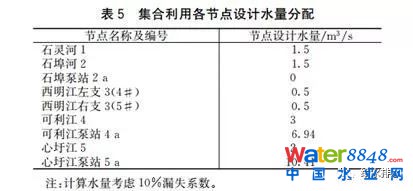

根據前節的確定的干渠設計運行規模,按照干渠為重力流,對每個分水節點進行水力計算。為了簡化系統,對每個補水點進行了編號,見圖5。各節點的設計水量見表5.

圖5 江北干渠各分水點節點編號

計算時由干渠末端水量和斷面尺寸倒推上游水位,對于矩形與城門洞型隧洞漸變段考慮水頭損失和因流態變化產生的水躍或雍水造成水位變化。推算到渠道首部城門洞型時采用插值法確定水深,經校核水深誤差在1%以內。計算表結果如表6所示。

從表6可以看出,考慮10%的漏失系數后沿線基本未出現明渠滿流的情況,沿線水頭損失小。一期最大設計規模時(內河補水+城市原水)渠道首部的水深為3.334 m,比設計最大水深3 m高出0.334 m,仍處于渠道的合理運行范圍。

綜上所述,從工藝設計的標準、結構安全性和集合水量疊加等多個方面對比后可得出結論,雖然水量增加較大,計算最大水深略超過原設計最大水深,經過結構核算利用干渠技術可行,可滿足近期向下游所有受水水廠的供水需求并兼顧部分的河道補水能力。

04

利用干渠工程設計

由于原干渠為季節性運行,工況與原水有所不同,原設計設置了多處車輛進出通道和檢修檢查井,補水口為重力式直排。為了更好利用干渠作為原水輸水渠道,防止外界污染情況,加強干渠的輸水水質安全性和運維便利性,輸水干渠改造工程主要設計內容包括:

(1)工藝改造:增設石埠泵站接管點;可利江、心圩江泵站接管點開孔接管分別與可利江、心圩江泵站連接。

(2)防污染措施:內河補水口增設雙層單向拍門及溢流井防止河水倒灌;對6處干渠沿線的檢修車輛進入渠道進行混凝土墻植筋封堵,頂部另開設備孔。

(3)集合調度運行:對補水點設置自動流量監控設施,優化雙系統調度運行。

(4)檢修維護:對于常年運行可能存在的干渠底部污泥淤積的現象,干渠首段設置大型吊裝孔,便于鏟車進入渠道清掃。

(5)停役工況:事故或停役檢修期間各水廠的現有取水泵房可作為應急取水口取水,保障水廠生產需要。

在實際生產運行過程中,在每個分水點設置流量計用于監測實際分水流量,便于與原水需求錯峰補水,提高干渠的經濟節能性能。當城市原水用水高峰與內河補水峰值工況疊加時,可通過在老口水源地設置泵站,提高老口水庫渠道首段的運行水位確保雙系統集合水量的絕對安全。

05

小結

在城市原水工程和水利工程具有取水水量大,工程系統復雜的特點。通過充分考慮系統結合的不同工況需求,利用和挖潛長距離輸水渠道作為珍貴的輸水通道,經過設計研究使雙系統進行有效集合利用,不但充分利用了寶貴的城市地下管線資源,還減少了工程建設對居民生活的不利影響,大大節約了工程投資和建設進度,可以快速兌現經濟價值和社會價值。

微信對原文有刪減,原文標題《河道補水與城市原水系統集合設計》,作者:王健、 黃東海、梁俠津,刊登在《給水排水》2018年第6期。