徐匡迪:雄安新區規劃輪廓初現 將造山理水

來源: 財新網

徐匡迪院士首次詳解雄安新城建設規劃。他表示,雄安新區南北軸延潭柘寺—定都山千年軸線選址,與東西向“人民軸”交匯,將營造一座山水城市;雄安新區的發展絕不被房地產商綁架

記者 黃子懿

“雄安新區規劃方案預計6月底將會告一段落,提交中央審議。”6月6日,京津冀協同發展專家咨詢委員會組長、中國工程院主席團名譽主席徐匡迪院士在出席中國城市百人論壇2017年會時透露。

資料圖:徐匡迪。財新記者 牛光 攝

他表示,規劃方案制定由雄安新區規劃工作營負責,后者是由中國城市規劃設計研究院、清華大學、同濟大學、東南大學、北京市城市規劃設計研究院、天津市城市規劃設計研究院及深圳市城市規劃設計研究院等六個規劃設計小組共同參加。

在此基礎上,有關方面還成立了雄安新區規劃評審會。由國內70多位地理、能源、生態等領域的專家組成,評審工作營各個方案。

“京津冀協同發展與雄安新區規劃都是交由中共中央政治局審議,不是一般的城市規劃。”徐匡迪表示,雄安新區將在體制、機制方面做出徹底變化,嘗試為中國城市今后發展走一條新路。

水城相融、藍綠互映

徐匡迪表示,雄安新區要打造成水城相融、藍綠互映的生態宜居之城,綠地面積要超過50%。在規劃中,要堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位。

新區的選址,為什么選在雄安?徐匡迪透露,中國傳統文化關于城市建設有“山川定位”立軸線的思想,中國的傳統都是南北軸,北京城市中軸線南延是霸州,但是霸州下面有一個地裂,地質情況不適合建新城,“后來在這附近找,最后在五個選址里面定了雄縣、容城、安新三個區域聯合起來叫做雄安新區。”

據他介紹,新區南北向中軸線將延承自北京潭柘寺-定都山一線,潭柘寺的歷史比北京早約500年,“先有潭柘寺,后有北京城”,潭柘寺北有太行山的定都山峰,二者形成一條千年軸線,依托這條軸線選定雄安新區地址。

南北向的千年軸與東西向的人民軸交匯。東西向軸線,將西起雄安新區人民廣場、中間經過雄安中華民族復興碑、東至雄縣古城。

此外,現有規劃思路已基本確定起步區將在白洋淀西北部地區。“起步區30平方公里基本上沒有工廠,也沒有其他建設,一張白紙。”徐匡迪表示,起步區拆遷問題非常小,基本上都是農田。

他表示,這一區域上世紀60年代曾發大洪水,居民被遷走。但此后,隨著上游城市建設、用水等,河道干涸,已幾十年沒有洪水。

徐匡迪說,雄安將建設一座山水城市,靈動交融。為了造山,一個很重要的方案是將靠近新區建設實體部分周邊較淺的、長滿蘆葦的濕地挖深,在新區北面堆起土山。如此一來,整個雄安新區將成坡狀分布,北高南低,水可以自然流動。

“這也符合中國傳統文化里面陰陽互補的八卦形狀,人工建設的城鎮屬于陽,自然綠色的水體屬于陰,所以是陰陽互補的關系。”徐匡迪舉例稱,南宋臨安府的規劃思路與此類似,環繞西湖而生。

徐匡迪還介紹了幾種對白洋淀的規劃方案思路,“不是具體的規劃和設計,只是謀劃的思路。”他表示,其中一種是擬將白洋淀西北部現有淺淀、堤岸開挖,清淤加深,去除蘆葦,“希望在城區前面看得到水面,水城交融”。根據該方案的思路,雄安新區起步區建筑面積約為16平方公里,與平江府、杭州老城面積相近。此外,挖掘后形成的集中水面面積約為1.6個西湖。不過他也強調,該方案并非為最終方案,最終決策層如何拍板尚無定論。

他還表示,雄安新區將采用地下管廊式基礎設施,包括城市主要交通、水電煤供應系統、災害防護系統等都將位于地下。“包括到雄安的高鐵車站,也將放到地下去。把地面讓給綠化、讓給人的行走。”徐匡迪表示,該設想參照了包括巴黎2050規劃在內的國際現代化城市設想,但雄安新區不會變成外國建筑師的試驗地,將主要由中國各領域的專家學者負責。

徐匡迪強調,“雄安新區的發展絕不被房地產商綁架。”

白洋淀何解?

在雄安新區的規劃中,白洋淀是一個繞不開的話題。在徐匡迪看來,白洋淀的存在既是一個有利因素,也是重大挑戰。他表示,白洋淀復雜的水陸情況是對新區規劃巨大的挑戰,其中最難的就是如何處理白洋淀里的淀中村與堤上村。

他介紹,當前淀中村與堤上村村民主要收入來源于水產養殖和農家樂。村里普遍沒有污水處理,容易導致水的富營養化。有人建議,從治水來講,最好將村民全部撤完;不過也有不同意見強調,這些村“已經經歷了自然的選擇”,要存有敬畏之心。

“這個問題是我們現在還沒有去碰,是最最棘手的問題。”徐匡迪說,如何做到人與自然和諧共處、維護生態與農民利益的平衡,是新區規劃面臨的難題。專家的共識是,新區建設的基本出發點是,城鎮與鄉村的共生共榮、共同實現現代化。

他列舉了新區建設需要處理的四大問題和挑戰。第一,如何做到理水營城。徐匡迪強調,水城融、藍綠匯、天人合是規劃同仁共同的理想,但問題是如何在馬上要動工的起步區(30平方公里)、核心區(100平方公里)、拓展區(1000平方公里)中如何真正做到。他透露,水利部已同意將太行山若干水庫的水直接送到雄安新區,水質為二類水質。

同時,燕山石化將整體搬往曹妃甸。他表示,此舉不僅能使其生產成本降低15%,也能保證雄安新區的未來用水。燕山石化用的水是太行山的水。如果將這個水用到雄安來的話,雄安1000平方公里的拓展區的水就夠了。

第二,如何做到新區建設中城鄉協同發展理念的融合。真正將雄安新區建設成田園城市 、特色縣城、美麗鄉村。

第三,如何在城市建設中緊緊抓住城市科技創新,做到習近平總書記所說的“歷經百年不落后”。他表示,新區將采用綠色交通系統、智能化的城市管理系統、智能建筑群等先進科學技術。其中,智能建筑群的墻壁會是可調光、調氣的循環系統。

第四,如何在新區建設中同步修復白洋淀的生態功能。徐匡迪表示,白洋淀的生態在萎縮。歷史上,白洋淀平均面積為320平方公里,比北京老城區還要大,現在只有220平方公里。因此,要穩定濕地面積,補水清淤,保持華北之腎的生物多樣性。■

雄安新區將建高鐵站 到北京只需41分鐘

新京報訊(記者郭超)6月6日,中國城市百人論壇2017年會在京舉行,京津冀協同發展專家咨詢委員會組長徐匡迪在會上做主旨演講,據其介紹,雄安新區的規劃方案編制預計6月底告一段落,將提交中央審查。未來,雄安新區將建設高鐵站,成為重要交通樞紐,屆時從雄安新區到北京只需41分鐘。

4月1日,中共中央、國務院決定在河北省保定市所轄雄縣、容城、安新3縣設立雄安新區。區域發展,交通先行,未來雄安新區的交通規劃建設如何進行成為一個重要議題。

徐匡迪介紹,在建設華北地區京津冀網絡化世界級城市群過程中,雄安新區要和北京城市副中心成為首都的一體兩翼。以北京首都國際機場為頂點,雄安新區與京、津基本構成一個等邊三角形,北京新機場位于這個等邊三角形的重心稍微偏西。所以雄安新區必須加強和北京新機場的協同,構建面向國際、輻射全國、服務區域的空鐵一體化交通網絡,同時雄安新區還要服務京津冀,加強對河北省張北、崇禮地區的服務,推動河北省形成兩翼發展格局。

徐匡迪透露,將來要建設雄安新區高鐵站,成為重要交通樞紐,屆時從雄安新區到北京只需41分鐘。

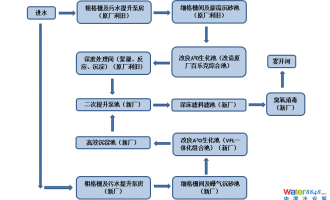

徐匡迪介紹,雄安新區的發展將建設21世紀的地下管廊式基礎設施,把城市交通和水、電、煤氣供應、災害防護系統全部放在地下,以高鐵、車站、市內交通等為例,均會置于地下。而地上部分將讓給綠化、讓給人行道。行走500米就可以下到地下找到車站,到四面八方去。

揭秘

曾考慮將新區設在霸州

雄安新區的選址來源于中國傳統文化的山川定位和立軸線的哲學思想。據徐匡迪介紹,最初準備選霸州,因為從北京的中軸線南延正好就是霸州,但是一考察地質情況不是很好,不適合建新城。于是就繼續在附近找,找來找去,有5個選項,最終敲定雄縣、容城、安新三個區域,聯合起來叫“雄安新區”。

為什么選擇這里呢?還是山川定位與立軸線思想。因為這里與潭柘寺、太行山正好構成了一個縱軸。“先有潭柘寺,后有北京城,潭柘寺的歷史比北京城還要早500年。”徐匡迪說,雄安新區正好位于潭柘寺這條千年南北軸線的正下方,而潭柘寺又和北京城市副中心以北京中軸線成對稱布局。

雄安新區規劃有望9月底出爐

來源: 北京商報 蔣夢惟 林子

牽動人心的雄安新區規劃細節內容和出臺時間表敲定。日前,北京商報記者從業內獲悉,京津冀協同發展專家咨詢委員會組長徐匡迪在日前召開的中國城市百人論壇2017年會上透露,雄安新區的規劃方案編制有望于9月底前出爐。記者梳理發現,在徐匡迪透露的雄安新區規劃圖中,加強交通網絡、建地下管廊式基建等已經成為了“必選項”,不過,如何統籌協調白洋淀與城市發展的關系,仍是雄安新區建設中所面臨的最大挑戰之一。

雄安的“必選項”

作為我國的千年大計、國家大事,雄安新區的一舉一動都牽動著各界的神經,尤其是對未來這個重要區域影響深遠的規劃。

根據徐匡迪介紹,目前,京津冀協同發展領導小組辦公室,領導河北省委省政府,組織了住建部中國規劃設計研究院和國內6家規劃單位成立聯合工作營,包括清華大學規劃院等對雄安新區規劃方案進行研討和完善。與此同時,雄安新區規劃評議專家組也正式成立,邀請30多位地理、地質、能源、交通等領域的專家,對各個方案進行評審、討論,預計9月底可告一段落,提交中央審查。

實際上,隨著雄安的定位愈發明晰,新區規劃出臺前,一些“必選項”已經率先被確定,成為規劃方案的“骨架”。

“新區規劃的總體原則是建設水城相融、藍綠互映的生態宜居之城。”徐匡迪介紹,新區的建設是在白洋淀的西北部,綠地占比超過50%,新區中間有一條貫穿新區的交通線,西起人民廣場,中間經過雄安中華民族復興碑,正對雄縣古城。

在徐匡迪看來,城市必須要有交通支撐,“以高鐵架構首都一體兩翼,建設華北地區網絡化的世界級城市群,北起秦皇島、山海關、唐山,最南到邢臺、邯鄲,這就是京津冀”。徐匡迪解釋稱,北京、天津、雄安是個三角地帶,以北京首都機場為頂點基本就形成一個等邊三角形,北京新機場位于這個等邊三角形的中心稍微偏西,所以在考慮雄安新區規劃時提出要加強和北京新機場的協同,構建面向國際、輻射全國、服務區域的空鐵一體化交通網絡,服務京津冀同時也輻射張北、崇禮地區,推進河北省兩翼齊飛的發展格局。

值得注意的是,徐匡迪在介紹新區規劃時,透露了雄安未來建設中將出現的一大亮點,即建設21世紀地下管廊式的基礎設施,把所有的東西都放到地下去。“城市交通,城市水、電、煤氣供應,災害防護系統,包括到雄安高鐵鐵路線、車站以及市內交通都放到地下,更多地把地面讓給綠化、讓給行人,實現人行走500米就可以在地下找到車站,到四面八方去,比如乘坐高鐵41分鐘就可以到北京。”徐匡迪表示。

三大草案悉數公布

實際上,在一個個亮眼目標的背后,無數人正在緊鑼密鼓地做著規劃,甚至做出了多份備選草案。據徐匡迪介紹,目前相關工作人員已經總結了三大設計思路,分別側重湖淀保護、城鎮化推行和人文化。

具體來看,第一種方案將以湖淀為核心,圈層結構、虛實相生。如果按照這一思路推行,未來湖淀的區域將得到較多的保留,不過,湖淀中間也會有綠地和水系的交融,也強調扶農、治水、造田三位一體,推進村鎮創新網絡來布局。從方位來說,未來新區北面城鎮區域有實體建筑,南部則有淀區以水為主。

“城鎮化”則是第二種方案的關鍵詞。按照這一思路,未來新區城區建筑面積起步區16平方公里,和平江府、老杭州面積相近。白洋淀中比較淺的地區可能會被挖開、清淤,之后再加深為不種蘆葦的水域,讓城區可以看到水面,這一部分區域大約等于1.6個西湖,能夠讓新區實現水城交融。而從白洋淀中挖出來的淤泥則堆積到背面,形成城市花園。白洋淀的中部則會發展為國家植物公園,由此建設生態文明論壇。

白洋淀中還保留了許多村落,而讓這樣的風土人情最大限度地留存下來,就是第三種方案的重點之一。據介紹,白洋淀中的居民每年割蘆葦編制蘆席,做各種蘆葦制品并以此為生,未來新區可能將這部分村落和手工藝編織這類非物質文化保留,讓人與自然的生態系統得到延伸。

“生態優先、水城交融是新區發展過程中所必須要堅持的原則之一”,首經貿大學經濟與公共管理學院教授葉唐林表示,出于這層考慮,方案一和方案二都有可能被采納。而有業內人士指出,在保護生態的同時,考慮到雄安新區“千年大計”的定位,以城鎮化發展為核心的方案二則更受關注。

統籌環保與城建成最大挑戰

“白洋大湖浪拍天,蒼茫萬頃無高田”是古時詩人歌頌白洋淀風光的詩句,然而如今,如何統籌協調白洋淀與城市發展的關系,已經成為了雄安新區建設中所面臨的最大挑戰之一。從總體設想來看,徐匡迪表示,雄安新區未來或將成為山水城市,靈動交融,但實際上,淀區如何改造,淀內村落如何處理,都將成為難點。

徐匡迪介紹,自古以來,白洋淀內就有大量村落存在,他們世代居住在淀內,依靠水產養殖和農家樂生活,出入白洋淀的交通方式只有一葉扁舟。但年復一年,居民的上下水都排在白洋淀內,加上水產養殖所產生的飼料與排泄物,白洋淀的水體已經出現了富營養化。此時,兩種不同聲音從業界冒出。有部分專家認為,將村落遷出才是保護白洋淀生態的最好方式,而另一部分專家則認為,村落是人與自然友善互動的結果,這種文化值得保留與紀念。如何兼顧兩種聲音,兼顧城市發展與村落村民的利益,成為了有關部門關注并正著力解決的焦點問題之一。

除了“城與淀”的關系之外,如何引水也是問題之一。徐匡迪表示,目前我國水利部門已經同意將太行山附近幾大水庫的水直接送往雄安新區,這不僅有助于雄安新區的生態建設,而且對河北高耗水行業也有所助益。 而在城鎮化發展方面,徐匡迪表示,未來雄安新區或將建設智能化的城市管理體系,諸如智能建筑群、“會呼吸的墻壁”等都有可能出現在新區中。“所謂‘會呼吸的墻壁’,就是利用墻壁將二氧化碳轉化成氧氣,這樣房間內的氧氣就能保持恒定水平,人們不需要開窗調節空氣,就能獲得舒適的體驗”,徐匡迪表示,目前智能建筑群已經開始小范圍實驗,雄安新區是“一張白紙”,應該盡早研究。