已經過去的馬年,對于中國建筑設計行業來說是一個遭受重創的年份。

很多企業到了年底都看不清方向。面對慘淡的行業數據,設計公司高層和主創設計師們都感到迷茫。

筆者與業界許多企業交談,都談到2014年的確業務不好。但對于這個市場到底有多糟?很多人還是沒有概念。

下面我們先看一組數據,看看2014年的設計市場到底如何了?

一、2014年,中國建筑設計業務市場容量同比下降10~30%,住宅設計業務總量下降更大

建筑設計業務與國內的房地產市場發展緊密掛鉤,幾乎呈線性關系。

2014年,商品房銷售面積120649萬平方米,比上年下降7.6%;房屋新開工面積179592萬平方米,下降10.7%。其中,住宅新開工面積124877萬平方米,下降14.4%。

要知道,對于前些年一直維持在雙位數增長的房地產行業而言,去年的掉頭向下,這一來一回,直接少了近20個點的市場增速。

對于建筑設計行業而言,存量銷售數據沒有意義,新開工面積和當年土地成交面積才是市場容量最主要的標志。

僅從市場供應來看,跟設計業緊密掛鉤的新開工面積減少了1成,也就是說市場總量下降了10%。如果前兩年設計市場呈現供求平衡態勢的話,那么2014年已經有至少10%的企業將出局,或者在沒有那么多企業出局的情況下,大多數企業利潤都會下降。

如若分析住宅市場,下降幅度更是達到近15%。住宅設計市場,毋庸置疑在2014年遭受了重創。

更嚴重的數據是,土地購置面積在2014年出現了急速下降。

根據騰訊財經報道的中國指數研究院發布的數據顯示,2014年全國300個城市土地成交102830萬平米,同比減少31%,相比2013年,2014年土地出讓金僅為2.3萬億,同比下降28%。

如果說土地購置面積不是與當年市場容量掛鉤最為緊密的指標,考慮到從購置到開工的遞延效應,那么這樣的購置面積的降幅還將影響2015年的市場容量。

綜合2014年的新開工面積與土地新購置面積的數據,我們推算2014年度整個建筑設計界市場容量減少10~30%。

二、設計業務市場開始往優質設計公司聚集,擠出了同質化、低水平的設計企業

與市場容量下降相比更要命的是,市場對設計產品要求的成果質量也大幅提高。這主要是由市場集中度全部回退到一、二線城市進行防守的戰略布局有關。

2014年最大的變化就是,中國3、4線城市大量超量供給,倒逼開發商退守一、二線城市。

有經驗的業內人士都知道,給一線城市成熟開發企業和三四線城市不成熟開發企業做設計完全是兩回事。

要想在一、二線城市攻城略地的企業,則需要在產品設計創新和細節質量上有很大提高。

如果說給三、四線城市的項目做設計拼的是速度或者可復制型,那么在一、二線城市的設計拼的絕對是多專業跨界整合能力、方案創意和精細化設計能力。

這種行業總量需求的結構變化,導致前兩年一批低水平設計公司業務遭到淘汰。因此,2014年的市場業務都進一步聚集到有核心設計技術和創新能力的資深設計機構手上。這種設計市場的洗牌和市場資源的再分配,將導致一批設計公司出局。

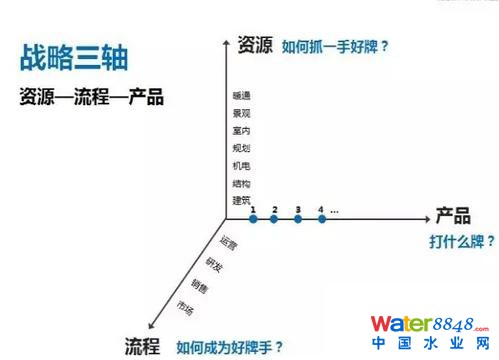

面對這樣嚴峻的市場形勢,2015年的設計企業該如何再定位?筆者今天做了一下梳理,拋磚引玉,以期能幫助業界同仁共同尋找戰略方向。總體來看,有6大方面的突圍策略。

1、爭搶主流市場,鎖定目標城市扎根

(1)選準城市,扎根布局

2015年,一、二線城市的住宅市場還將是一個熱點。抓緊突破城市布局,抓住那些供求數據良好、人口持續凈流入的城市,深耕本地市場。只有這樣的城市,才會有源源不斷的項目供給,因為這些城市正是開發商愿意進一步拿地的城市。

如今大數據技術那么發達,尋找到良性地方城市市場的確不是個技術難題。統籌分析城市產業趨勢、人口流動布局、區域經濟格局,自然可以將目標市場遴選出來。

這些城市的設計業務已經不僅是本地設計公司的天下,2015年我們會發現更多全國性的一線設計公司扎堆進入到這些城市里來,這就是殘酷的競爭現實。

若想在這些城市有效布局,地緣人脈網絡、產品能力以及價格取費因素,這些都是能在這些地方獲得勝出的重要籌碼。

(2)關注住宅市場的產品創新趨勢

一些小眾的戶型、產品細分、圈層化、差異化都是未來住宅市場競爭的設計技術焦點所在。

要想在下一步的住宅市場上突圍,不進行客戶調研的設計注定將無法立足。但近兩年的客戶市場需求變化奇快,大眾化的需求消失了,多樣化的小眾設計需求正在崛起。我們看到走紅的白領公寓、極小戶型、終極住宅、老年住宅等產品,都是精準定位于城市部分特點人群市場研發的新品種。

住宅品類的多元化和產品的進化決定了設計上的創新必須跟上市場進化的速度。其實對于科班建筑學畢業的建筑師而言,空間造型能力并不是問題,而問題的難點是我們如何從設計師的角度理解市場需求。這就涉及到對經濟學、消費心理學、市場營銷學等跨學科領域的通識。

2、快速抓住老市場的新機會

2015年的市場機會,除了新增的供應之外,不少地方的以棚戶區改造為代表的舊城改造項目也是市場熱點。

未來中國的城鎮化發展重點已經不在新區的開發,更是在老區的改造升級。城鎮化改革進入了深水區,面臨更復雜的社會問題。這類項目遇到的問題必須將設計方案的構思與周邊社會環境、經濟平衡緊密結合。社會問題和經濟問題是比產品更關鍵的決定因素。

于此同時,黃金時代退潮后,在2015年還沉淀了一批大浪淘沙后失敗的項目。這批項目都亟待有著改造升級的需求。設計公司應抓住這一批升級改造潮,盡快研究對策,確定設計介入的方式和商業模式,如果能抓住這波機會,也將是一個不錯的市場增長點。

3、合縱連橫。縱向整合迫在眉睫,設計領域內多專業跨界已成必備

白銀時代的設計企業,如果不能打通產業鏈上下游的專業資源,單兵作戰的難度會越來越高。

我們看到發達國家專業的設計公司,雖然人員團隊規模不大,但他們將產業鏈上下游資源布局得很透徹。對其專注的品類,從市場研究、功能特色到設計創新和細節管理,都有很強的實戰能力。

他們關注的是如何讓產品落地,更好的適應市場需求。

因此,設計與上游市場研究、戰略定位、產品策劃的整合已經成為了解市場需求、引領市場趨勢的最重要的整合策略。

對于當前設計公司來說,對業主的價值不在于制圖能力,而在于引導和教育客戶的能力。只有具備這樣增值能力的企業,才會獲得業主的尊重和認同,設計訂單才會紛至沓來。

要知道,好的設計不是用空間呈現業主的設想,而是通過空間整合了社會功能的變革,幫助業主在特定區域市場形勢下打贏戰役,獲得利潤。在伴隨著使用功能進化的基礎上再呈現出美學的效果。

洞察經濟社會趨勢、產品變革趨勢、消費需求升級趨勢和城市政府訴求,在特定競爭格局下做出的好的策劃與設計,才是一個有戰斗力的商業設計成果。

另外,為了達到更好的審美成果需求,獨立單一的建筑、規劃、景觀、室內設計、平面等都無法達到業主的綜合性要求。整合多專業設計團隊,用幾十種設計創意和手法去打造一個精品,也是白銀時代開發商賴以生存的產品為王的商業邏輯的根本所在。

當我們拿出一稿設計圖紙,能說服業主,告訴他們:“這就是消費者當前正需要的、競爭對手還沒能力做到的、政府主管部門力推扶持,財務模式有良好盈利回報并且風險可控的方案,業主還會不買單嗎?”

4、產品研發,市場等不及一再的試錯和毫無建樹

我們看一下當前上市的設計公司公布的產品研發方向,筆者認為還是有不少誤區。產品研發的結果是以市場為導向,以利潤作為考核依據,而不是公司領導人的興趣導向。

產品研發最關鍵的不是設計技術和方法的研發,而是商業模式、產品戰略的研發。

我們看看科技界的研發是怎么做的。大牛李開復和金錯刀們一再提到,科技界研發部門應該有極強的產品經理思維,以市場為導向的研發是最關鍵的。

隔行不隔理。設計界無論是對住宅、商業、養老、產業或是文旅、物流等專業品類的產品設計研發,必須要有明確的市場思維做支撐。主管研發的負責人不應該是設計技術最強的,而應該是市場意識最敏銳的人才。

新型的設計公司組織內,這種研發應該將市場部門、營銷部門、工程技術、方案設計甚至上下游的關聯企業的技術力量進行整合。并且控制每一項研發的投入產出關系,約定模型、研發、中試時間,過期未有明確收益可能的項目必須砍掉。

一句話,研發不是興趣、不是無目的的試錯,而是保障企業未來生死存亡的戰略準備。

5、設計品類突圍,將過剩產能轉移到新的風口

2015年,對于設計公司還必須直面的是,無論我們如何調整策略、勵精圖治,行業產能過剩現實仍是切實存在的。這就意味著整個行業必須經歷一個去產能的過程。

不過對于原先市場大量設計類人才的冗余,與其裁員下崗,不如將設計能力往相關領域進行投入,放手一搏。

值得關注的是,產品設計、工業設計甚至電影、游戲場景設計都是國外大型商業設計機構的轉型方向,而這也將成為國內大型設計集團競爭的新藍海。

中國下一步即將進入高品質商品經濟時代。消費者對消費品內人文的情懷、對形式的包裝的重視和喜愛將日益成為決定購買的因素。

當我們在羨慕工業4.0的時候,工業設計和產品設計領域也將進入到一個新的風口。

實際上,據筆者所知,不少大型設計集團已經厲兵秣馬的往這個領域邁進。對于設計人才資源的整合,如果能巧妙地將資源落地到更多商品上,并與原先設計主業進行有效嫁接,為客戶提供一攬子的打包設計和產品研發,這就是公司逆轉的一個最好方向。

6、對于資本那些事兒,先向市場證明新模式的收益再做考慮吧

2014年,隨著華東院等大型國有企業的主板上市,以及一批企業在三板和創業板掛牌,國內設計界內刮起了一陣資本運作的風潮。

古老的設計行業正在嫁接最先進的金融技術,為企業的下一步發展騰飛進行鋪墊。

但站在資本市場的角度來考慮,設計公司首要應明確問題是,我們要資本金做什么?是主動出擊收購兼并還是被動防御?

能獲得資本融資固然可貴,但資本逐利的本性一再告訴每個企業,憑什么金融資本在設計企業身上能獲得高額利潤或者投資回報?

我們的商業模式、產品研發、盈利的可持續性、盈利的穩定性能否足以讓資本放心投入?

要知道,如果只做傳統業務的設計公司上市,對資本是沒有吸引力的。只有在模式更新迭代產生出新的超額利潤可能性時,資本運作才具備了可行性。

與其一味想著如何從資本市場圈錢,不如盡快向市場證明企業的高盈利潛力更為實際。

要知道,一個模式領先、增長迅速、盈利前景向好的公司,資本、資源、人才等一定會紛至沓來。