PPP(Public-Private Partnership) ,是指政府與私人組織之間,為了合作建設城市基礎設施項目,或是為了提供某種公共物品和服務,以特許權協議為基礎,彼此之間形成一種伙伴式的合作關系,并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務,以確保合作的順利完成,最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。

PPP模式可以應用在哪些領域?

PPP已經成為發達國家,包括發展中國家最廣泛應用的一種項目融資方式,既可以應用在基礎設施投資領域,也能應用在社會公共服務領域,一些國家像英國,還將其應用在監獄、國防等領域。

基礎設施的重要性已經為全世界各國所共認。基礎設施項目多是建設周期長、投資巨大的公益性項目,因而政府在其中發揮著不可或缺的作用。但隨著社會的發展和人口的增多,單靠國家財政已遠不能滿足巨大的投資需求,同時政府在基礎設施建設中的高投入、低效率和資源的高消耗,已經成為一個世界性問題。在這樣的背景下,一種基礎設施建設的新模式——PPP產生了。

PPP模式從其產生便受到世界各國的青睞,被不斷應用于基礎設施建設項目中:英國是較早采用PPP模式開展基礎設施建設的國家,于1992年首次提出私人融資計劃。智利于1994年引進了PPP模式用于提高基礎設施的現代化程度。1997年,葡萄牙引入該模式,應用于公路網、醫院、鐵路及地鐵的建設。1998年,法國世界杯的體育館建設也采用了PPP模式。2004年12月,巴西引入PPP模式用于公路、鐵路及港口灌溉工程的建設。2005年2月,我國首次運用PPP模式進行北京地鐵四號線的建設。

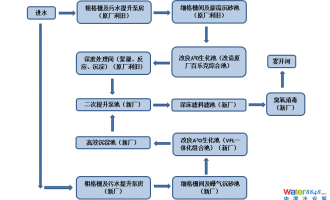

目前PPP模式在各國的運用私人資本進行基礎設施建設中的作用越來越顯著,秦虹介紹, PPP已經成為發達國家,包括發展中國家最廣泛應用的一種項目融資方式,既可以應用在基礎設施投資領域,比如我們今天所關心的城鄉污水處理、供水、垃圾處理等等這些領域,也能應用在社會公共服務領域,比如教育、醫療等領域,甚至一些國家像英國,還將其應用在監獄、國防等領域。目前在英國,PPP已經被列為政府提供優質現代服務以及提升國家競爭能力的關鍵因素,在英國的公共投資里面,PPP模式占11%左右,在美國占13%左右。

PPP模式主要有哪些優勢?

PPP模式的優勢主要有六個:一是可以發揮融資作用,減輕政府的財政壓力;二是可以實現優勢互補,提高項目建設和運行效率;三是可以有效地控制項目風險;四是有利于刺激創新;五是有利于促進競爭,控制價格;六是有利于政府轉變職能,提高服務水平。

PPP模式已經成為各國政府建設城市公共基礎設施的主要方式,那么,這種模式到底有哪些優勢?何以得到一些國家的高度重視?秦虹認為,PPP模式的優勢主要有六個:

第一個是可以發揮融資作用,減輕政府的財政壓力。基礎設施建設都是一次性投資較大、回收期又長的一些項目,這些項目完全靠政府的稅收來建設,顯然是不太現實的,如果讓政府負債搞建設,會大大增加政府的財政風險。而讓社會資本投入到基礎設施建設,讓政府少投資甚至不投資也能提供一些公共服務,能大大減輕政府當前的財政壓力。而且, PPP項目的持續時間一般都比較長,可以有效實現成本的代際分擔,減輕當代人承擔未來基礎設施的建設成本負擔。所以,PPP常常被作為一種很重要的融資方式。

“PPP的作用和優勢遠不止如此,除了融資,PPP的第二個優勢就是可以實現優勢互補,彌補政府專業能力的不足,提高項目建設和運行效率”,秦虹表示,PPP項目的實施涉及眾多的技術、法律、財務、環保等方面的專業知識;同時,由于PPP項目周期長達幾十年,其間經歷項目甑別、可行性研究、采購招標、合同簽訂、監督、再談判等多個環節,均需要高度專業化的技能。雖然政府部門人員有很強的政策能力、法律研究能力,但是,在不同專業領域的知識、能力往往有限,也缺乏項目實踐經驗。而社會資本則通常具備強大的經營能力、項目管理能力和市場營銷能力,雙方合作各盡所能、優勢互補,有利于解決當前政府投資領域存在的一些低效、低質的問題。對此,她舉例說明,根據英國的調研資料,在1989年到2001年期間,政府的投資項目里面,70%的非PPP項目延期完成,73%的項目超出預算。而在2004年,英國財政部對已經完成的主要PPP項目的調查顯示,88%的項目能夠按時或提前完成,22%延期完成的項目里面,有8%的項目工期只超了兩個月,超預算的PPP項目僅占24%。“實施與推進PPP項目需要大量的專業知識和技能,而這又正是許多政府機構所欠缺的。借助于社會力量,借助于專業化的力量,可以提高效率、降低成本”。

PPP的第三個優勢就是可以有效地控制風險。任何投資都是有風險的,那么PPP為何能有效地控制風險?秦虹解釋,首先是因為政府與企業合作建設公共基礎設施,可以將項目的一部分風險分散和轉移給企業。第二,PPP項目在啟動前期需要進行可行性分析和風險評估,風險評估前置比過去“拍腦袋上項目”更有利于控制風險。第三,PPP有一個基本原則,就是根據政府和企業的能力和責任,決定風險分擔方式,由更有承擔風險能力的一方來承擔風險,這樣就能減少風險發生的概率和風險發生時的損失。

PPP的第四個優勢是有利于刺激創新。“企業是市場經濟最活潑的細胞,企業是創新的主體,同時企業具有逐利性,為降低成本、增加利潤,企業通常會采用新技術、新工藝”,通過引入社會資本,可以把現在最先進的技術運用到傳統的社會服務和基礎設施建設領域中來,發揮社會資本的優勢。

PPP的第五個優勢是有利于促進競爭,控制價格。PPP模式下,政府部門應當綜合評估項目合作伙伴的專業資質、技術能力、管理經驗、財務實力和信用狀況等,通過公開競爭的方式擇優選擇管理水平高、信用高的合作伙伴,有利于打破行業壟斷,減少政府或付費者負擔,同時有利于發現價格,促進企業控制成本。

PPP的第六個優勢是有利于政府轉變職能,提高公共服務的水平。秦虹說:“當政府把更多的精力放到做好政策制定、發展規劃、市場監管和指導服務等方面,能保證公共服務的供給效率和質量。”

如何將PPP模式引入城鄉基礎設施建設?

多元化是PPP實現的效果;共贏是本質要求;風險是必須考慮的重要因素;競爭是重要的環節;監管是PPP能否走得更遠的一個決定性因素。

城鄉一體化發展和城鎮化建設正催生巨大的基礎設施投資需求,如何通過財政資金的杠桿作用帶動社會資本共同參與,成為時下各地破解發展資金難題的突破口。國家相關部門連續發文,力推PPP模式。

PPP模式的引進和運用,能夠有效緩解我國城鄉基礎設施建設領域存在的供給不足、低效管理、維護不足等問題。但多年來我國基礎設施建設都是采用由政府為主導的單一投資模式,缺少與社會資本合作的相關實踐經驗。因此,PPP模式在一些項目運用中存在諸多問題:政府角色難以轉變;社會資本參與項目的積極性不高;風險分攤機制不完善,風險管理困難;缺乏專業化的機構和人才等。針對以上問題,結合國內的客觀條件和現實因素,秦虹提出,將PPP模式引入城鄉基礎設施建設,以下幾點值得重視:

第一、多元化是PPP實現的效果。“鼓勵和引導民間資本進入壟斷行業”已經成為共識,但目前民間資本進入壟斷行業的狀況依然不太理想。在城鄉基礎設施建設領域,有些地方政府對國資與民資 、內資與外資區別對待 ,沒有一個公平統一的政策,還有的地方只許國資進入,使得民資遭遇“玻璃門”、“彈簧門”、“國進民退”等障礙。“無論國企、民企和外企,都各有優勢和劣勢”,秦虹說:“推行PPP模式,政府應提供一個公平、公正、有序的競爭環境,打破政府干預、企業壟斷以及準入限制的堅冰,選擇有實力、專業化的企業參與城鄉基礎設施的建設、運營與管理,而不能僅僅以身份來選擇”。

第二、共贏是PPP的本質要求。基礎設施建設投資大、回報周期長、影響項目收益的因素多,社會資本通常不愿意進入。再加上有些地方政府往往將PPP視為投融資渠道,在合作中抱有“政府利益至上”和“官本位管理”等觀念,不考慮企業的合理權益,“共贏”意識匱乏。甚至有的地方政府仍將能源、通訊等高收益項目壟斷在政府國企手里,把一些回報低、投資周期長的公益項目視為“包袱”甩給民企,致使PPP項目“叫好不叫座”。對于如何調動社會資本的積極性,秦虹認為,關鍵是政府要有契約精神和“共贏”意識,要科學合理制定好收益分配規則,均衡各方收益。同時通過建立動態調整的定價或政府補貼機制,形成長期穩定的投資回報,讓企業“有錢可賺、有利可圖”,才能吸引更多的社會資本參與城鄉基礎設施建設。如果政府繼續讓企業在合作中處于不利地位,我認為PPP的推進是非常困難的。

第三、競爭是一個重要的環節。“在城鄉基礎設施領域運用PPP模式一定要引入競爭機制,有競爭才能取得更好的服務和水平”,秦虹說:“要把門開得大一點,要讓包括民企、國企和外企在內的各種企業、各種技術都能夠有機會參與到市場競爭中去,進行廣泛的比較,擇優選擇合作伙伴,而不能僅靠政府‘拍腦袋’決定由哪個企業進入。”

第四、風險是PPP能否成功必須考慮的一個重要因素。基礎設施PPP項目面臨的風險遠遠多于一般的工程項目,而且風險錯綜復雜。因此,項目協議擬定過程中,要充分考慮、反復斟酌,把各種風險都盡可能考慮到,然后設計合理的風險分配機制,讓最有能力化解風險的一方來承擔風險或各方共同分擔合適的風險,比如政府部門可主要承擔政治、法律、土地取得與監管體制風險,社會資本可主要承擔設計、建造、運營與財務等風險。

最后,監管是PPP能否走得更遠的一個決定性因素。“PPP能夠走多遠,取決于政府有沒有形成科學、規范、專業、合理的監管能力”。秦虹說,過去城鄉基礎設施建設領域都是以政府資金和國企投資為主導,政府對項目管理相對容易,有時候打個電話、發個通知就最能實現政府的管理目標。但是現在不同了,現在我們引入了社會資本,政府過去采用的那種管理手段,不能夠適應未來監管的需要。政府必須創新監管理念,轉變管理方式和重點,要從參與提供基礎設施的全過程,變成對該過程進行規制,嚴格監管產品質量、服務水平和價格等,如此才能讓PPP走得更穩、更遠。(采訪、文/周發玲)